A Contrastive Study of Disciplinary Knowledge-building from the Perspective of Multimodality

-

摘要: 虽然义务教育教材广泛地使用了多模态语篇建构学科知识,但教材如何实现知识建构的本质规律并未被充分说明。功能语言学对多模态语篇的研究揭示了人类如何通过及物性过程传达经验知识的模式,为学科知识建构的探索、教材编写的理论支撑和实践指导提供了借鉴意义。文章以此为基础,采用定性和定量相结合的方法,从人教版义务教育数学和物理教材中选取72篇多模态语篇,分析其如何利用多模态资源实现知识建构的模式,发现不同学科知识建构模式存在一定的差异性。具体而言,语言模态的及物性过程分布相似,体现形式趋同;视觉模态的及物性过程分布、视觉结构差异较大;两种模态互动的及物性过程只有3种类型发生符际对应。Abstract: Although compulsory education textbooks widely use multimodal texts to build disciplinary knowledge, the essence of how textbooks realize knowledge-building has not yet been fully explained. The study of multimodal texts by functional linguistics reveals the mode of how human beings convey experiential knowledge through transitivity processes, which informs the exploration of the disciplinary knowledge construction, along with the theoretical support and practical guidance of textbook compilation. Based on this, this study adopts the combination of qualitative and quantitative methods, selects 72 multimodal texts from Mathematics and Physics textbooks of compulsory education published by People’s Education Press, and discusses the patterns by which textbooks use multimodal resources to realize knowledge-building. The findings reveal that there are similarities and differences of knowledge-building patterns in different disciplinary textbooks. To be specific, for the transitivity processes in verbal mode, their distribution is similar and realizing forms converge; for those in visual mode, their distribution is quite different and visual structures diverge; for those in the interaction of both modes, there are only three types of intersemiotic parallel.

-

Key words:

- Mathematics textbooks /

- Physics textbooks /

- transitivity processes /

- knowledge-building

-

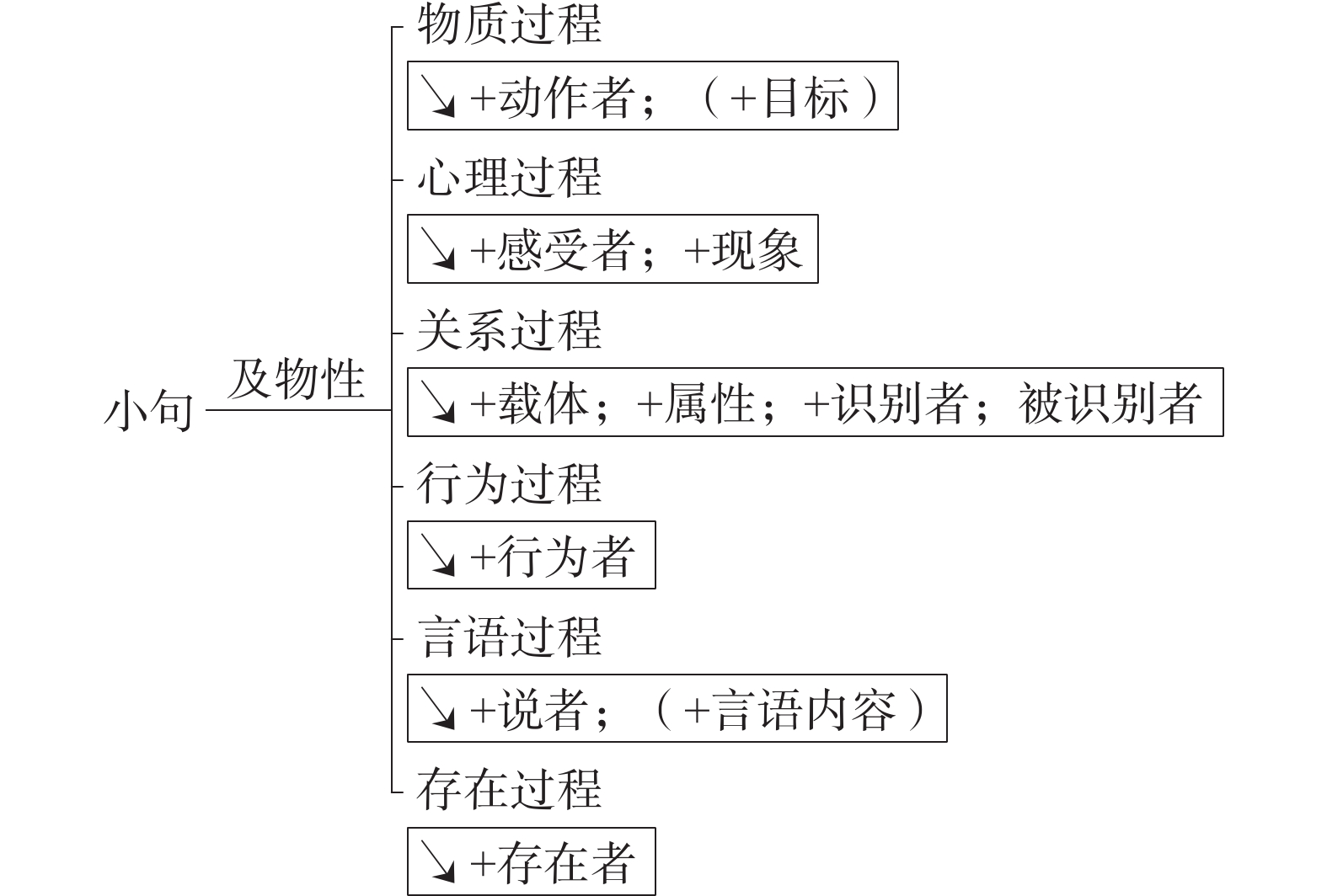

图 1 语言模态及物性过程的类型图[22]173

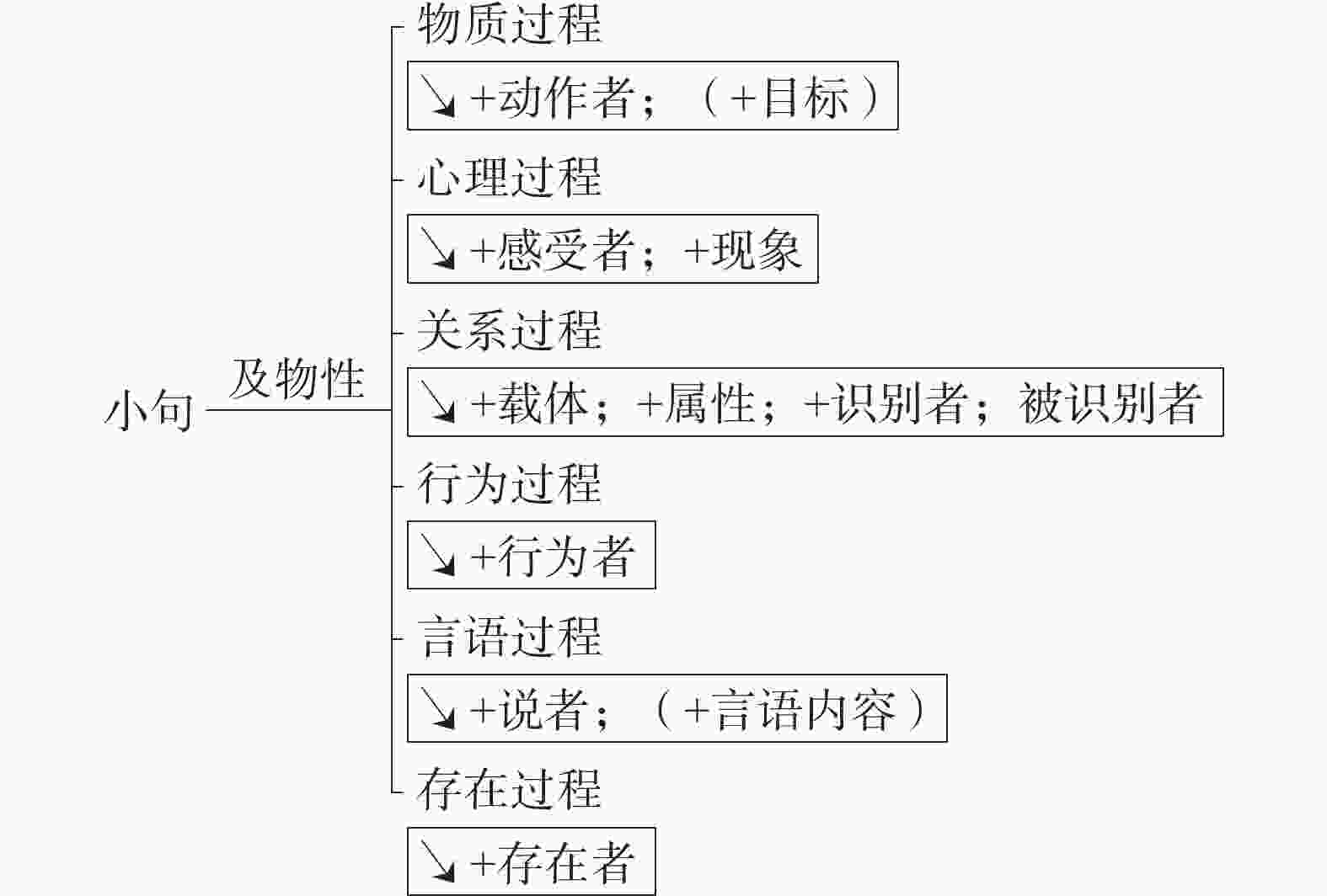

图 2 视觉模态及物性过程的类型图[17]44-112

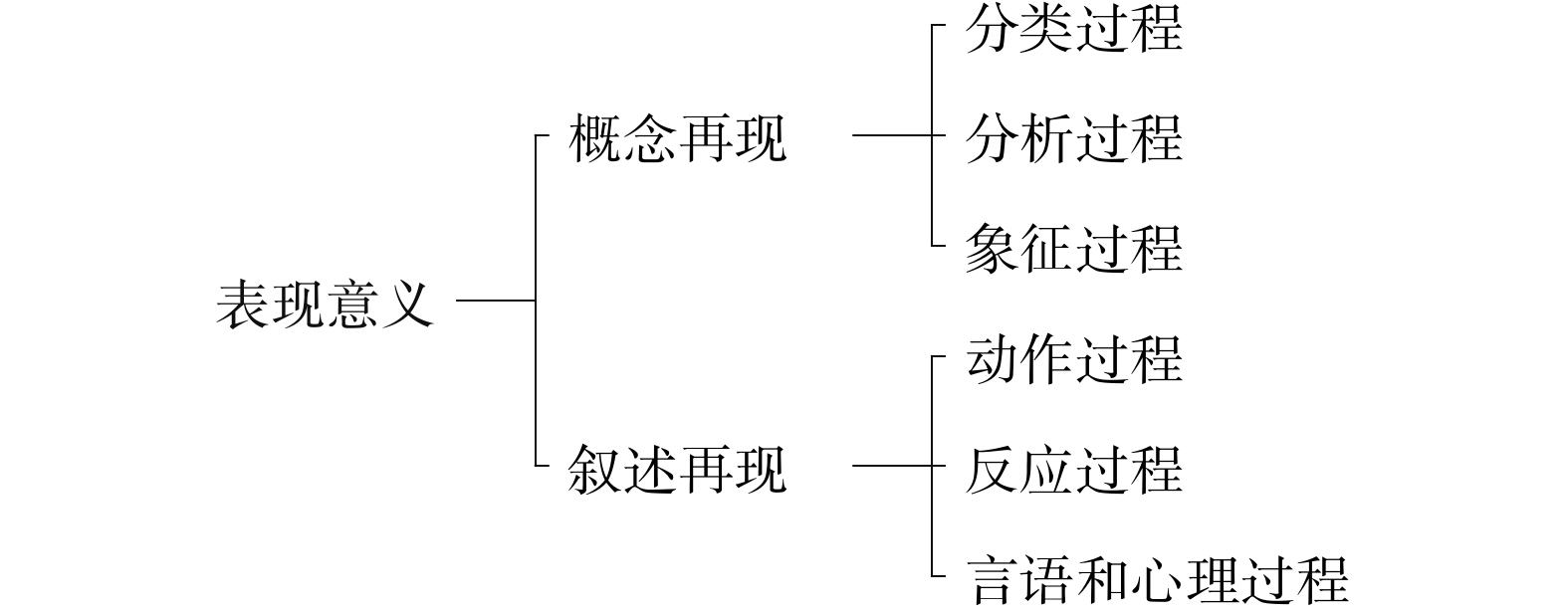

图 3 正常的眼睛调节

表 1 关系过程的分类表[23]48

类型 属性(attributive) 识别(identifying) 强化(intensive) 归属:他很聪明。

类别:他是学生。他是那个学生。 环境(circumstantial) 会议在星期一。 明天是国庆。 拥有(possessive) 他有一辆车。 那辆车是他的。 表 2 语言模态及物性过程的频次分布表

学科 知识领域 物质 心理 关系 行为 言语 存在 数学 圆

坐标与函数

三角形

四边形

光的投影

旋转

相交线与平行线

相似19

15

13

7

25

14

11

91

0

2

1

0

0

0

150

13

29

34

20

10

33

411

0

0

0

0

2

3

03

0

0

1

0

0

1

110

0

0

0

0

3

8

4物理 运动与力

透镜及其应用

内能

压强

电流和电路

电压和电阻

电与磁

生活用电36

13

33

32

27

19

22

330

1

1

0

1

0

0

119

13

10

13

11

13

9

40

3

5

1

2

2

1

01

0

0

0

2

0

0

09

2

6

5

6

5

1

3表 3 语言模态的关系过程类型分布表

类型 体现形式 时态 语态 示例 识别 ……叫做…… 现在时 主动态 由于地球的吸引而使物体受到的力叫做重力

其中的一条直线叫做另一条直线的垂线……是…… 如果一个四边形是平行四边形 ……记作…… a与b互相垂直(perpendicular),记作a⊥b ……为…… AB⊥CD, 垂足为O 属性 ……有…… 现在时 主动态 凸透镜对光有会聚作用,凹透镜对光有发散作用 ……为……

……处于……它的弧度(……)为37 m,拱高(……)为7.23 m

物体处于平衡状态

它(LED)处于通导状态表 4 语言模态的物质过程类型分布表

类型 体现形式 时态 语态 示例 非框架 ……V…… 现在时 主动态 画出函数$y=-\dfrac{1}{2}{\left(x+1\right)}^{2}-1$的图像

并指出它的开口方向、对称轴和顶点

随着夹子在铅笔芯上移动,小灯泡的亮度会发生连续变化框架 把……V…… 现在时 主动态 把抛物线$y=-\dfrac{1}{2}{x}^{2}$向下平移一个单位长度 使……V…… 使铅笔芯一端的夹子固定 用……V…… 用细线把物体悬挂起来

再用平滑曲线顺次连接各点表 5 语言模态的存在过程类型分布表

体现形式 时态 语态 示例 ……(没)有…… 现在时 主动态 主轴上有个特殊的点

直线和圆没有公共点……在…… 薄透镜的光心就在透镜的中心

它的重心在它的几何中心上……出现…… 选择……会出现不同的效果 表 6 视觉模态及物性过程的分析统计

学科 知识的领域 概念再现 叙述再现 分类 分析 象征 动作 反应 言语&心理 数学 圆

坐标与函数

三角形

四边形

光的投影

旋转

相交线与平行线

相似3

0

9

0

0

0

0

05

5

2

3

0

0

5

62

0

0

0

1

7

0

42

0

0

0

8

5

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0物理 运动与力

透镜及其应用

内能

压强

电流和电路

电压和电阻

电与磁

生活用电5

2

0

4

4

0

0

40

0

1

0

1

2

0

50

0

0

1

1

1

1

110

2

11

8

3

0

4

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0表 7 多模态及物性过程的频次分布表

学科 知识的领域 及物性过程的符际对应 关系过程 存在过程 物质过程 数学 圆

坐标与函数

三角形

四边形

光的投影

旋转

相交线与平行线

相似9

9

5

6

0

0

4

710

0

0

0

0

0

8

42

2

2

0

13

3

10

0物理 运动与力

透镜及其应用

内能

压强

电流和电路

电压和电阻

电与磁

生活用电1

4

0

6

5

2

2

36

1

3

0

1

2

0

014

4

9

16

4

0

10

10 -

[1] JONASSEN D, PECK K & WILSON B. Learning with Technology: A Constructivist Perspective [M]. New Jersey: Prentice Hall, 1999. [2] JONASSEN D & HENNING P. Mental models:Knowledge in the head and knowledge in the world [J]. Educational Technology, 1999(3):37-42. [3] TAM M. Constuctivism,instructional design,and technology:Implications for transforming distance learning [J]. Educational Technology & Society, 2000(2):50-60. [4] MATON K. Making semantic waves:A key to cumulative knowledge-building [J]. Linguistics and Education, 2013, 24(1):8-22. doi: 10.1016/j.linged.2012.11.005 [5] MATON K. Knowledge and Knowers: Towards a Realist Sociology of Education [M]. London, New York: Routledge, 2014. [6] 汤斌. Maton的合理化语码理论与系统功能语言学的合作[J]. 现代外语, 2014(1): 52-61 [7] ZHAO Q. Knowledge Building in Physics Textbooks in Primary and Secondary Schools [M]. Xiamen: Xiamen University Press, 2013. [8] DORAN Y J. The Discourse of Physics: Building Knowledge through Language, Mathematics and Image [M]. London, New York: Routledge, 2018. [9] O’HALLORAN K L. Mathematical Discourse: Language, Symbolism and Visual Images [M]. London, New York: Continuum, 2005. [10] JONES J. Multiliteracies for Academic Purposes: A Metafunctional Exploration of Inter-semiosis and Multimodality in University Textbook and Computer-based Learning Resources in Science [D]. Sydney: University of Sydney, 2006. [11] MARTIN J R. Revisiting field: Specialized knowledge in secondary school science and humanities discourse [C] // MARTIN J R, MATON K & DORAN Y J. Accessing Academic Discourse: Systemic Functional Linguistics and Legitimate Code Theory. London, New York: Routledge, 2020: 114-147. [12] HOOD S. Live lectures: The significance of presence in building disciplinary knowledge [C] // MARTIN J R, MATON K & DORAN Y J. Accessing Academic Discourse: Systemic Functional Linguistics and Legitimate Code Theory. London, New York: Routledge, 2020: 211-235. [13] 王琴. 外语数字教材的多模态符号设计研究−以《人文英语》为例[J]. 北京科技大学学报,2021(2):154-159. [14] MARTIN J R. English Text: System and Structure [M]. Amsterdam: Benjamins, 1992. [15] ROYCE T. Visual-verbal Intersemiotic Complementarity in The Economist Magazine [D]. Reading: University of Reading, 1999. [16] MARTINEC R & SALWAY A. A system for image–text relations in new (and old) media [J]. Visual Communication, 2005, 4(3):337-371. doi: 10.1177/1470357205055928 [17] KRESS G & van LEEUWEN T V. Reading Images: The Grammar of Visual Design (3rd ed.) [M]. London, New York: Routledge, 2021. [18] UNSWORTH L. Multimodal Semiotics: Functional Analysis in Contexts of Education [C]. London: Continuum, 2008. [19] PAINTER C, MARTIN J R & UNSWORTH L. Reading Visual Narratives: Image Analysis of Children’s Picture Books [M]. London: Equinox, 2013. [20] ROYCE T. Synergy on the page:Exploring intersemiotic complementarity in page-based multimodal text [J]. JASFL Occasional Papers, 1998(1):25-49. [21] HALLIDAY M A K. An Introduction to Functional Grammar (2nd ed.) [M]. London: Edward Arnold, 1994. [22] HALLIDAY M A K & MATTHIESSEN C. Halliday’s Introduction to Functional Grammar [M]. London, New York: Routledge, 2014. [23] 杨延宁. 汉语语法隐喻研究[M]. 北京: 北京大学出版社, 2020. [24] LIU Y & O’HALLORAN K L. Inter-semiotic texture:Analyzing cohesive devices between language and images [J]. Social Semiotics, 2009(4):367-388. [25] HALLIDAY M A K & HASAN R. Cohesion in English [M]. London: Longman, 1976. [26] HALLDAY M A K & McDONALD E. Metafunctional profile of the grammar of Chinese [C] // CAFFAREL A, MARTIN J R & MATTHIESSEN C. Language Typology: A Functional Perspective. Amsterdam: John Benjamins, 2004: 305-396. [27] 石高峰,杨彩影. 汉语动词句法框架信息加工机制及二语习得研究[J]. 语言教学与研究,2021(1):33-43. doi: 10.3969/j.issn.0257-9448.2021.01.004 -

下载:

下载: