A Multimodal Approach to the Social Semiotic Construction of Ecological Meanings in Children’s Picture Book

-

摘要: 绘本作为儿童教育的主要语篇体裁,在家庭和学校教育中占据至关重要的地位。目前,少有研究关注儿童绘本所蕴含的生态价值取向,而这对儿童环保意识和生态素养的培养不容忽视。鉴于此,文章基于社会符号学理论,对儿童绘本《你好!大自然》进行多模态生态话语分析,并探讨图文互补生态叙事策略,旨在为儿童绘本的生态评估提供思路,并为其编写提供策略。研究发现该儿童绘本中文字与图像协同建构语篇生态意义和观念,整体呈现有益性生态表征。儿童绘本的生态叙事策略包括个性化参与者角色、叙事视角同时空视点交叉转换和强化静态视觉信息呈现等。Abstract: Picture books, as the main genre of children’s education, play an important role in family and school education. So far, few studies have focused on the ecological value orientations in children’s picture books, but the cultivation of children’s eco-awareness and eco-literacy through picture books cannot be ignored. Therefore, based on the theory of social semiotics, this study aims to carry out an ecological discourse analysis of children’s picture book Hello! Nature by looking into the complementarity between texts and images so as to provide a theoretical insight into the ecological evaluation of children’s picture books and to provide writing strategies. It is found that texts and images in this picture book jointly contribute to the ecological meanings and beliefs of the discourse, demonstrating beneficial ecological orientations as a whole. Discursive strategies, including personalization of participants, shift of narrative and space-time perspective, or increasing the visual presentation of static information, are used to construct ecological meanings in the book.

-

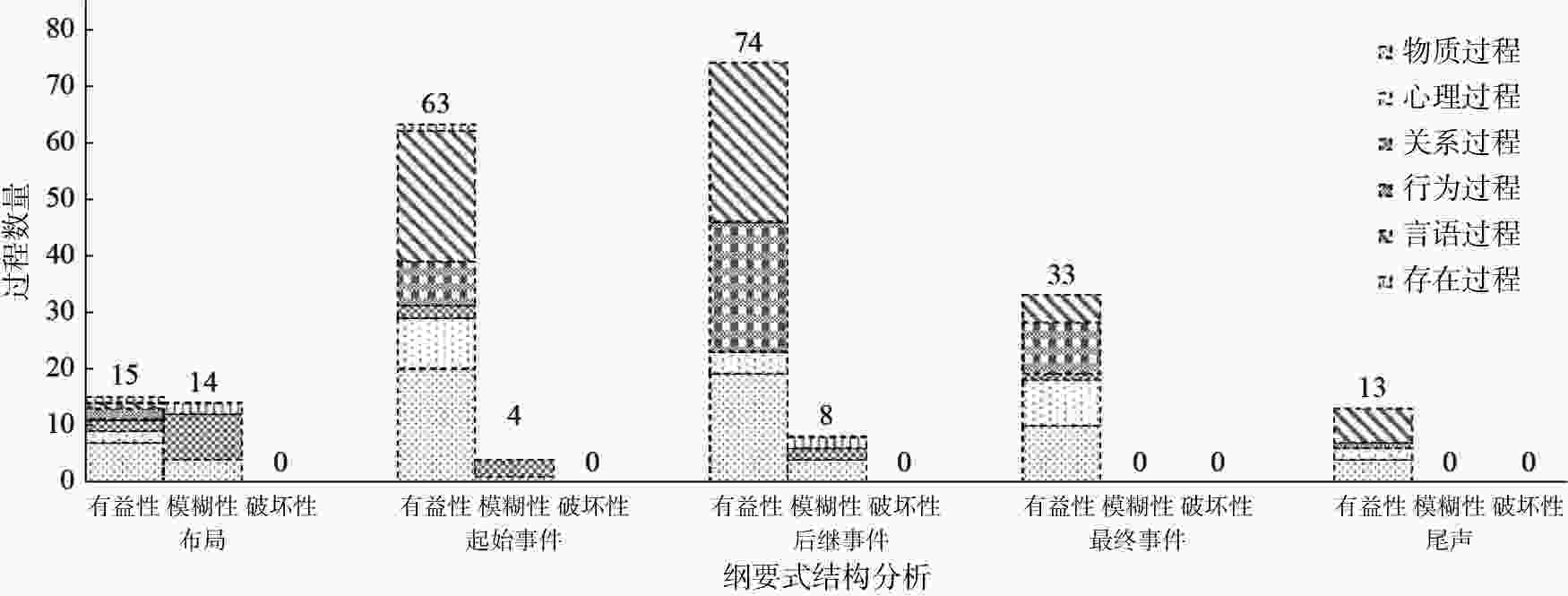

图 2 纲要式阶段的及物性过程生态分布

图 3 纲要式阶段的再现视觉过程生态分布

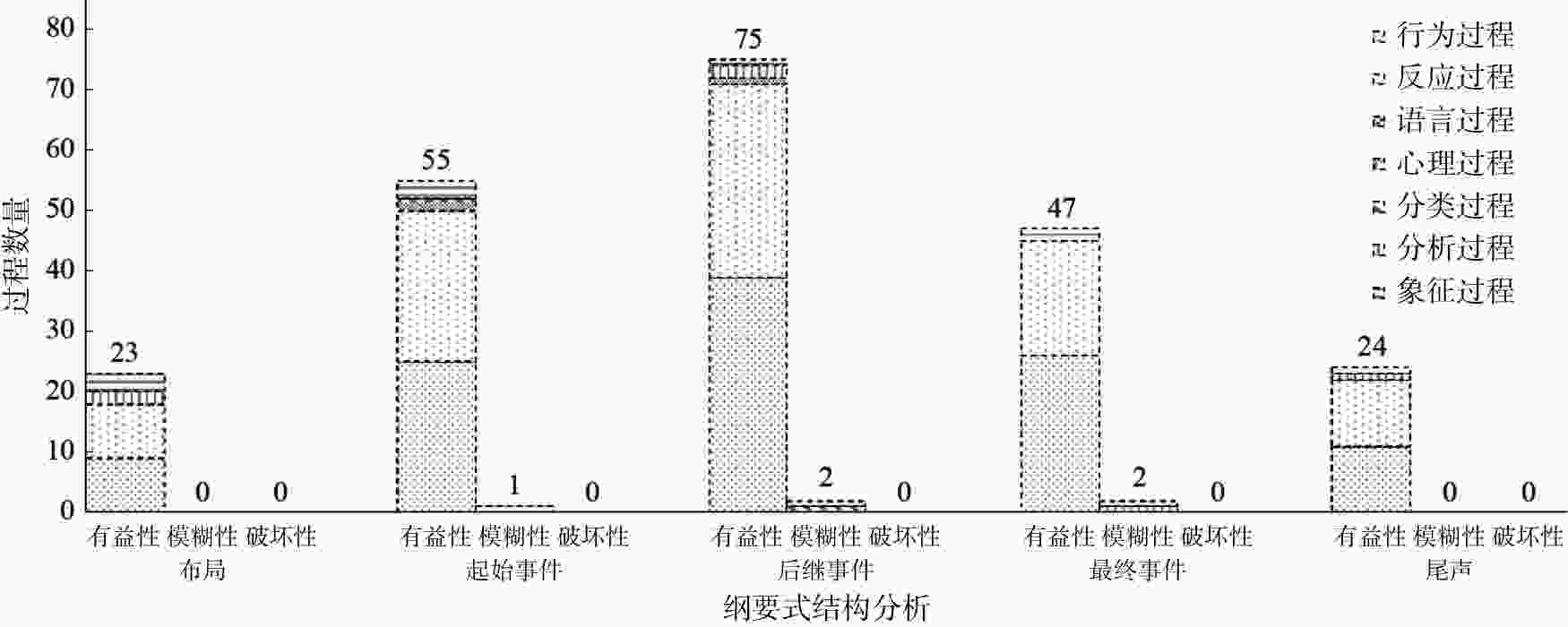

图 4 选自“山林里的小怪兽” [19]10-11

表 1 符号系统过程类型及参与者角色分类表

符号系统 意义系统 过程类型 含义 参与者角色 言语符号 及物性 物质过程 行动、活动、事件 行动者、目标 心理过程 感知、情感、思想 感知者、现象 关系过程 关系 载体、属性;被识别者、识别者 行为过程 生理或心理行为 行为者 言语过程 语言交流 讲话者、说话内容 存在过程 存在 存在物 视觉符号 再现意义 行动过程 行动、运动 行动者、目标 反应过程 反应、识别 反应者、现象 言语过程 语言内容 讲话者、所说内容 心理过程 思维想法 感知者、所想内容 分类结构 分类关系 上位成分、下位成分 分析结构 部分-整体关系 载体、属有属性 象征结构 象征关系 载体、象征属性 表 2 及物性过程类型及其生态取向分布表

% 过程类型 有益性 模糊性 破坏性 总和 物质过程 23.52 3.92 0.71 28.15 心理过程 11.04 0.00 0.00 11.04 关系过程 4.39 5.23 0.00 9.62 行为过程 16.98 0.00 0.12 17.10 言语过程 29.93 1.54 0.36 31.83 存在过程 1.43 0.83 0.00 2.26 表 3 再现视觉过程类型及其生态取向分布表

% 过程类型 有益性 模糊性 破坏性 总和 行为过程 48.90 0.00 0.40 49.30 反应过程 42.53 0.00 0.40 42.93 心理过程 0.40 0.00 0.00 0.40 言语过程 0.40 0.00 0.00 0.40 分类结构 0.00 0.90 0.20 1.10 分析结构 1.39 0.30 0.00 1.69 象征结构 2.79 0.70 0.70 4.18 表 4 图像−言语示例对比表

展开 再现视觉过程 图像内容 言语片段 及物性过程 1 — — “外婆也说” 言语过程 2 — — “失望”“不明白” 心理过程 3 行动、反应过程 外婆望着 “望着” 行为过程 4 行动、反应过程 甜甜、悠悠离开 “远去的背影” — 5 心理过程 外婆思维泡 “外婆想起” 心理过程 6 — — “叹道” 言语过程 -

[1] CORRIGAN R & SURBER J R. The reading level paradox:why children’s picture books are less cohesive than adult books [J]. Discourse Processes, 2010, 47(1):32-54. [2] PAINTER C, MARTIN J & UNSWORTH L. Reading Visual Narratives: Image Analysis of Children’s Picture Books [M]. Sheffield, Bristol; Equinox, 2012. [3] 何倩. 浅谈国外儿童绘本在中国的译介[J]. 出版广角,2019(18):48-50. doi: 10.16491/j.cnki.cn45-1216/g2.2019.18.013 [4] 邱晴. 图文互补与意义建构−儿童绘本的多模态话语研究[J]. 江西师范大学学报(哲学社会科学版),2020,53(3):129-136. [5] 胡勇. 概念意义视阈下多模态叙事绘本图文关系研究[J]. 江西社会科学,2021,41(6):104-111. [6] 孟玲,赵娜. 中美死亡教育儿童绘本中“死亡”意义多模态建构的文化比较−《死亡是什么?》分析[J]. 中国外语,2021,18(4):47-53. [7] ALEXANDER R & STIBBE A. From the analysis of ecological discourse to the ecological analysis of discourse [J]. Language Sciences, 2014, 41(A):104-110. [8] 袁颖. 媒体报道的生态取向:BBC中国雾霾新闻标题的生态话语分析[J]. 北京科技大学学报(社会科学版),2018,34(4):33-41. doi: 10.3969/j.issn.1008-2689.2018.04.005 [9] 董典. 新时代新闻话语的多维度生态话语分析[J]. 外语电化教学,2021(1):92-97,15. [10] 黄国文,陈旸. 自然诗歌的生态话语分析−以狄金森的《一只小鸟沿小径走来》为例[J]. 外国语文,2017,33(2):61-66. doi: 10.3969/j.issn.1674-6414.2017.02.010 [11] 潘杰,原苏荣. 系统功能语言学视域下《归去来兮辞》生态话语分析[J]. 北京科技大学学报(社会科学版),2022,38(2):185-192. [12] POOLE R. A corpus-aided ecological discourse analysis of the Rosemont Copper Mine debate of Arizona,USA [J]. Discourse & Communication, 2016, 10(6):576-595. [13] ALEXANDER R J. Investigating texts about environmental degradation using critical discourse analysis and corpus linguistic techniques [C] // FILL A & PENZ H. The Routledge Handbook of Ecolinguistics. New York, London: Routledge, 2018: 196-210. [14] CAIMOTTO M. Discourses of Cycling, Road Users and Sustainability: An Ecolinguistic Investigation [M]. London: Palgrave Macmillan, 2020. [15] 苗兴伟,李珂. 立场表达视角下企业生态身份的话语建构对比研究[J]. 西北师大学报(社会科学版),2022,59(2):126-135. [16] 于晖,王丽萍. 生态话语及物性分析模式探究−以教育语篇为例[J]. 外语与外语教学,2020(6):43-54,120,148. [17] 曾蕾,洪丹. 德育教材生态话语之图文态度评价模式探讨[J]. 中国外语,2021(1):53-62. [18] HALLIDAY M A K. Language as Social Semiotics: The Social Interpretation of Language and Meaning [M]. London: Edward Arnold, 1978. [19] 英娃. 你好!大自然[M]. 朱世芳 绘. 江苏: 江苏凤凰科学技术出版社, 2020. [20] HALLIDAY M A K & MATTHIESSEN C M I M. Halliday’s Introduction to Functional Grammar (4th ed. ) [M]. London, New York: Routledge, 2014. [21] O’TOOLE M. The Language of Displayed Art [M]. London: Leicester University Press, 1994. [22] LEMKE J L. Multiplying meaning: Visual and verbal semiotics in scientific text [C] // MARTIN J R & VEEL R. Reading Science: Critical and Functional Perspectives on Discourses of Science. London, New York: Routledge, 1998: 87-113. [23] KRESS G & VAN LEEUWEN T. Reading Images: The Grammar of Visual Design (1st ed. ) [M]. London, New York: Routledge, 1996. [24] KRESS G & VAN LEEUWEN T. Reading Images: The Grammar of Visual Design (2nd ed.) [M]. London, New York: Routledge, 2006. [25] KRESS G & VAN LEEUWEN T. Reading Images: The Grammar of Visual Design (3rd ed.) [M]. London, New York: Routledge, 2021. [26] NGO T, HOOD S, MARTIN J R, et al. Modelling Paralanguage Using Systemic Functional Semiotics: Theory and Application [M]. London, New York: Bloomsbury, 2022. [27] O’HALLORAN K L. Systemic functional-multimodal discourse analysis (SF-MDA):constructing ideational meaning using language and visual imagery [J]. Visual Communication, 2008, 7(4):443-475. doi: 10.1177/1470357208096210 [28] MARTIN J R. Intermodal reconciliation: mates in arms [C] // UNSWORTH L. New Literacies and the English Curriculum: Multimodal Perspectives. London, New York: Continuum, 2008: 112-148. [29] BATEMAN J. Text and Image: A Critical Introduction to the Visual/Verbal Divide [M]. London, New York: Routledge, 2014. [30] WHORF B L. Language, Thought and Reality [M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1956. [31] VAN LEEUWEN T. Speech, Music, Sound [M]. London: Palgrave Macmillan, 1999. [32] KRESS G & VAN LEEUWEN T. Colour as a semiotic mode:notes for a grammar of colour [J]. Visual Communication, 2002, 1(3):343-369. doi: 10.1177/147035720200100306 [33] KRESS G. Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication [M]. London, New York: Routledge, 2010. [34] NAESS A. The shallow and the long range, deep ecology movement [C] // DRENGSON A & INOUE Y. The Deep Ecology Movement: An Introductory Anthology. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 1995: 3-10. [35] 黄国文,陈旸. 生态哲学与话语的生态分析[J]. 外国语文,2016,32(6):55-61. doi: 10.3969/j.issn.1674-6414.2016.06.010 [36] STIBBE A. Ecolinguistics: Language, Ecology and the Stories We Live By [M]. London, New York: Routledge, 2015. [37] NAESS A. Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy [M]. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1989. [38] BOOKCHIN M. Which Way for the Ecology Movement? [M]. Oakland, CA: AK Press, 1994. [39] HOPKINS R. The Transition Handbook: From Oil Dependency to Local Resilience [M]. Dartington: Green Books, 2008. [40] LARSON B. Metaphors for Environmental Sustainability: Redefining Our Relationship with Nature [M]. New Haven, CT: Yale University Press, 2011. [41] 黄国文. 论生态话语和行为分析的假定和原则[J]. 外语教学与研究,2017,49(6):880-889,960. [42] 何伟,张瑞杰. 生态话语分析模式构建[J]. 中国外语,2017,14(5):56-64. doi: 10.13564/j.cnki.issn.1672-9382.2017.05.008 [43] 何伟,魏榕. 多元和谐,交互共生−国际生态话语分析之生态哲学观建构[J]. 外语学刊,2018(6):28-35. doi: 10.16263/j.cnki.23-1071/h.2018.06.006 [44] 何伟,刘佳欢. 多元和谐,交互共生:生态哲学观的建构与发展[J]. 山东外语教学,2020,41(1):12-24. [45] BARTHES R. Elements of Semiology [M]. London: Cape, 1967. [46] BARTHES R. Image-Music-Text [M]. London: Fontana, 1977. [47] VAN DIJK T A. Discourse and ideology [C] // VAN DIJK T A. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction (2nd ed. ). London: Sage, 2011: 379-407. [48] 黄国文. 从生态批评话语分析到和谐话语分析[J]. 中国外语,2018,15(4):39-46. doi: 10.13564/j.cnki.issn.1672-9382.2018.04.006 [49] HASAN R. The nursery tale as a genre [J]. Nottingham Linguistic Circular, 1984(13):71-102. [50] 国防. 多模态语篇图文关系识解的对比研究−以中美读者阅读英文绘本为例[J]. 外语学刊,2017(6):14-18. doi: 10.16263/j.cnki.23-1071/h.2017.06.003 [51] 纪秀明,赵永青. 阿特伍德小说生态叙事策略分析[J]. 湖南大学学报(社会科学版),2011,25(3):78-82. doi: 10.3969/j.issn.1008-1763.2011.03.016 [52] SIMPSON P. Language Through Literature: An Introduction [M]. London, New York: Routledge, 1997. [53] O’HALLORAN K L. Mathematical Discourse: Language, Symbolism and Visual Images [M]. London, New York: Continuum, 2005. [54] 张德禄,张淑杰. 多模态性外语教材编写原则探索[J]. 外语界,2010(5):26-33. -

下载:

下载: