Refection and Prospect of Human Resource Management Control under the Trend of Digitization

-

摘要: 自工业革命以来,相继兴起的管理理论都将“控制”视为核心职能之一。人力资源作为组织最特殊的资源,是组织价值创造的源泉,也是组织获取可持续竞争力的核心。但传统管理理念将“人力资源”等同于“物质资源”从而进行严密的“控制”,在一定程度上限制了组织内员工的创造力。随着ABCD+数字技术的发展与应用,人力资源管理控制的理念正面临不断的挑战,也越来越难以满足管理实践不断发展的需要。文章通过追溯组织控制及人力资源管理控制的研究文献,从“人力资源管理控制”的发展脉络以及终结的历史趋势进行反思,从而对数字化人力资源管理的发展方向提出前沿性展望,以期为新时代中国人力资源管理的创新发展提供独特的建议。Abstract: Management and control are closely related. Since the Industrial Revolution, management theories have emerged one after another, and “control” has been regarded as one of the core functions. Human resource, as the most special resource of an organization, is the source of value creation and the core of sustainable competitiveness of an organization. However, restricted by the traditional management concept of ‘control’. However, the traditional management concept equates “human resources” with “material resources” for strict “control”, which limits the creativity of employees in the organisation to a certain extent. With the development and application of ABCD+ digital technology, the concept of human resource management control is facing constant challenges, and it is increasingly difficult to meet the needs of the continuous development of management practice. Therefore, by tracing the research literature of organizational control and human resource management control, this paper reflects on the development and the historical trend of the end of “human resource management control”, so as to put forward a frontier prospect for the development direction of digital human resource management. It is expected to provide unique suggestions for the innovative development of human resource management in China in the new era.

-

Key words:

- digitization /

- management control /

- HRM management control /

- new-quality productivity

-

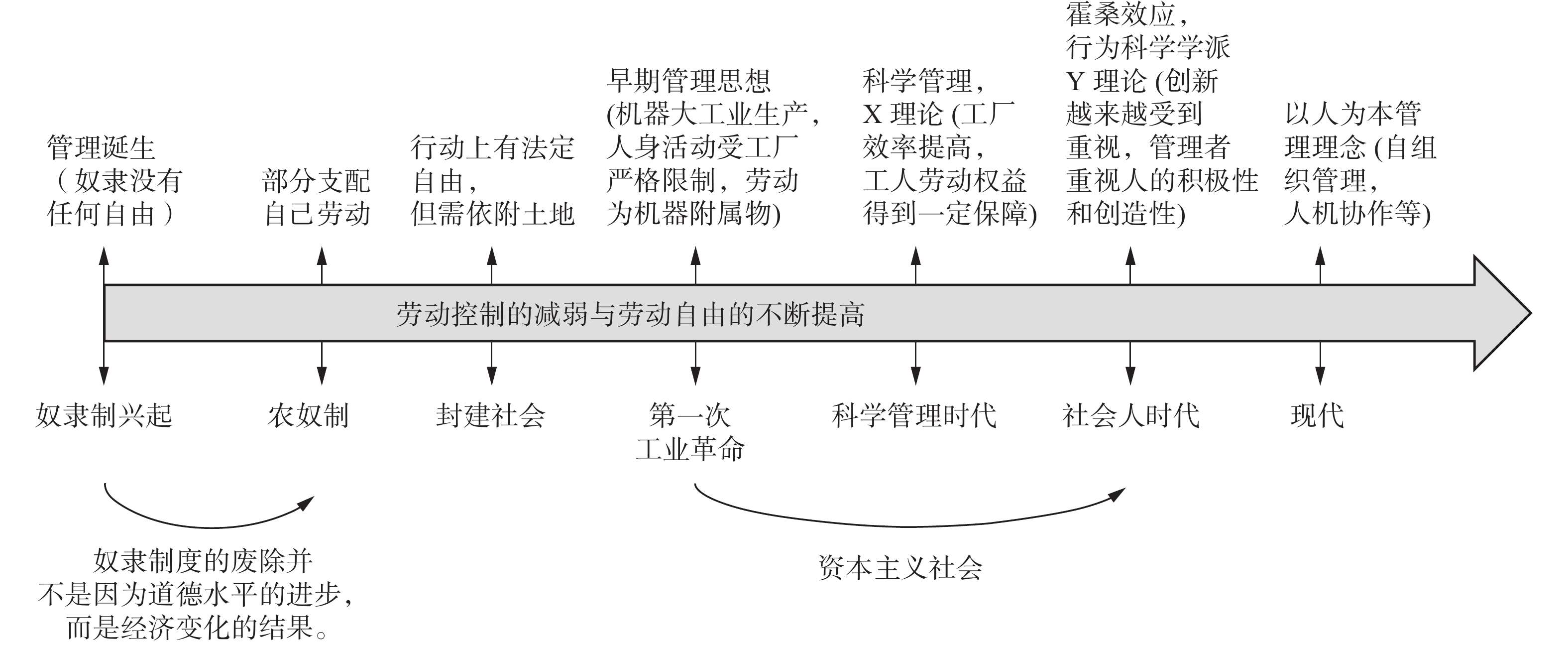

图 1 人力资源控制的历史脉络图

表 1 组织内部控制类型比较

内部控制类型 控制内容及对象 投入支出 举例 战略控制 战略控制包括使用长期和战略相关的标准,由集团高层经理来评估部门经理和分子公司单位绩效,强调资源共享、信息互通和密切合作[20]。 强调战略控制的组织表现出长远的眼光,愿意承担风险,在研发、市场研究、资本投资、员工发展和培训方面投入更多。 例如肯德基、麦当劳、海底捞各店面管理体现战略控制。 财务控制 实施财务控制,更多地关注客观财务业绩,如投资回报(ROI),公司高层使用这些标准来评估单个业务单元和管理人员对其业绩负责的回报[21]。 强调财务控制的组织采用最低成本行为方法,强调在研发、市场研究、员工培训和资本投资方面的支出减少。 例如多元化集团中的财务控制,在完成既定业务目标下员工享受较大自主性。 表 2 人力资源管理控制类型比较

特点 输入控制 行为控制 输出控制 内容 调节绩效的前提条件,涉及员工的知识、技能、能力、价值观和动机。选拔和培训是两个重要的输入控制机制[25],在使个人与公司的利益相一致方面发挥了重要作用[17]。 调节了转化过程。在科层制下,正式行为控制以明确操作程序的形式[15, 26],规范了员工在工作中表现的各种动作和行为[24]。 输出控制系统调节的是结果[24]。上级只需要设定最终的考核目标(如财务结果),而不需要提供标准化的操作程序[27],类似于常用的“目标管理”方法。 优点 有助于预防潜在的问题,例如对一线作业人员进行严格的安全培训可以减少安全隐患。 简单直接,常用于一线操作人员的管理,此时上级会不定期地密切监视和评估员工的所有行为[14, 24]。 允许员工拥有自由裁量权,分散了“控制”,激发其积极性和创造性。在特殊情况下,员工可以及时利用机会并避免意外威胁的出现[24]。 不足 输入控制只能管理“潜能”,即使选拔了最优秀的员工也不能确保一定能够取得良好的绩效。 一是减少了员工自由裁量权,可能导致刻板谨慎的行为[26];

二是巨大的人为监督成本;

三是控制的广度受到限制。一是可能导致“信息不对称”,或者对上级隐瞒信息,从而造成控制损失[17];

二是输出控制是反应性的,即在错误发生之前没有防止错误发生的机制[28];

三是导致员工短视行为,例如高管过度追求短期财务结果而放弃长期研发投资[27]。使用情境 当因果关系知识不完备、期望绩效标准不明确时,输入控制是最佳控制手段,例如外交人员的日常工作行为与最终绩效结果难以准确、及时和完整衡量,因此需要特别关注人员选拔和培训问题[12]。 当因果关系知识不完备时,管理者无法完全理解转化过程,因此无法预先标准化行动,也没有依据来评估员工行为是否符合他们的意图[24]。 输出控制适应于具体情境,即依赖于管理者明确的“理想绩效标准”。 -

[1] 罗文豪. 数字化转型中的人力资源管理变革[J]. 中国人力资源开发,2020,37(7):3. [2] 谢小云,左玉涵,胡琼晶. 数字化时代的人力资源管理:基于人与技术交互的视角[J]. 管理世界,2021,37(1):200-216. doi: 10.3969/j.issn.1002-5502.2021.01.013 [3] 陈劲,阳银娟. 管理的本质以及管理研究的评价[J]. 管理学报,2012,9(2):172-178. doi: 10.3969/j.issn.1672-884X.2012.02.003 [4] 雷恩,贝德安. 管理思想史(第六版)[M]. 孙健敏,黄小勇,李原,译. 北京:中国人民大学出版社,2011. [5] CLEGG S. Organization and control [J]. Administrative Science Quarterly,1981,26(4):545-562. doi: 10.2307/2392339 [6] 肯尼思·克洛克,琼·戈德史密斯. 管理的终结[M]. 北京:中信出版社,2004. [7] 彭剑锋. 新一代人工智能对组织与人力资源管理的影响与挑战[J]. 中国人力资源开发,2023,40(7):8-14. [8] 郭彤梅,苗梓欣,戈童言,等. 安抚算法:零工工作者算法反馈策略[J]. 中国人力资源开发,2023,40(11):86-101. [9] 林新奇,石嘉伟. 由“差评”引发的深度思考[J]. 企业管理,2021(2):44-48. doi: 10.3969/j.issn.1003-2320.2021.02.016 [10] 林新奇. 中国式管理与管理的HHP模式比较[J]. 企业经济,2021,40(7):5-12,161. [11] 林新奇,赵国龙,栾宇翔. 面向2035:数字化背景下管理的终结与重生——由控制劳动向解放劳动管理范式转变[J]. 重庆大学学报(社会科学版),2021,27(6):216-226. [12] OUCHI W G. A Conceptual framework for the design of organizational control mechanisms [J]. Management Science,1979,25(9):813-930. doi: 10.1287/mnsc.25.9.813 [13] THOMPSON J D. Organizations in Action:Social Science Bases of Administrative Theory [M]. New York:McGraw-Hill,1967. [14] OUCHI W G & MAGUIRE M. Organizational control:Two functions [J]. Administrative Science Quarterly,1975,20(4):559-569. doi: 10.2307/2392023 [15] CHENG J L C & MCKINLEY W. Toward an integration of organization research and practice:A contingency study of bureaucratic control and performance in scientific settings [J]. Administrative Science Quarterly,1983,28(1):85-100. doi: 10.2307/2392388 [16] SIMONS R. Levers of Control:How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategy Renewal [M]. Boston:Harvard Business School Press,1995. [17] SNELL S A. Control theory in strategic human resource management:the mediating effect of administrative information [J]. Academy of Management Journal,1992,35(2):292-327. doi: 10.2307/256375 [18] MAHONEY T A & DECKOP J R. Evolution of concept and practice in personnel administration/Human resource management [J]. Journal of Management,1986,12(2):223-241. doi: 10.1177/014920638601200206 [19] LIAO Y. Human resource management control system and firm performance:a contingency model of corporate control [J]. International Journal of Human Resource Management,2006,17(4):716-733. doi: 10.1080/09585190600581691 [20] ROWE W G & WRIGHT P M. Related and unrelated diversification and their effect on human resource management controls [J]. Strategic Management Journal,1997,18(4):329-338. doi: 10.1002/(SICI)1097-0266(199704)18:4<329::AID-SMJ879>3.0.CO;2-W [21] MARTIN G & BEAUMONT P. Co-ordination and control of human resource management in multinational firms:the case of CASHCO [J]. International Journal of Human Resource Management,1999,10(1):21-42. doi: 10.1080/095851999340611 [22] VERANO T D & MELIÁN G S. Human resources control systems and performance:The role of uncertainty and risk propensity [J]. International Journal of Manpower,2008,29(2):161-187. doi: 10.1108/01437720810872712 [23] ONYEMAH V,ROUZIÈS D & PANAGOPOULOS N G. How HRM control affects boundary-spanning employees’ behavioural strategies and satisfaction:The moderating impact of cultural performance orientation [J]. International Journal of Human Resource Management,2010,21(11):1951-1975. doi: 10.1080/09585192.2010.505096 [24] LIAO Y S. The effect of human resource management control systems on the relationship between knowledge management strategy and firm performance [J]. International Journal of Manpower,2011,32(5/6):494-511. doi: 10.1108/01437721111158170 [25] JAEGER A M & BALIGA B R. Control systems and strategic adaptation:Lessons from the Japanese experience [J]. Strategic Management Journal,1985,6(2):115-134. doi: 10.1002/smj.4250060203 [26] HITT M A,HOSKISSON R E & IRELAND R D. Mergers and acquisitions and managerial commitment to innovation in M-Form firms [J]. Strategic Management Journal,1990,11(special issue):29-47. [27] HILL C W L & HOSKISSON R E. Strategy and structure in the multiproduct firm [J]. Academy of Management Review,1987,12(2):331-341. doi: 10.2307/258539 [28] FLAMHOLTZ E. Organizational control systems as amanagerial tool [J]. California Management Review,1979,22(2):50-59. doi: 10.2307/41165320 [29] 胡磊. 马克思劳动从属于资本理论及其现实意义[J]. 观察与思考,2020(4):13-23. doi: 10.3969/j.issn.1008-8512.2020.04.003 [30] 蒋红群. 人工智能崛起与当代资本主义生产方式新变化[J]. 学术论坛,2020,43(5):54-61. doi: 10.3969/j.issn.1004-4434.2020.05.006 [31] 郑江淮,张睿,陈英武. 中国经济发展的数字化转型:新阶段、新理念、新格局[J]. 学术月刊,2021,53(7):45-54,66. [32] VERHOEF P C,BROEKHUIZEN T,BART Y,et al. Digital transformation:A multidisciplinary reflection and research agenda [J]. Journal of Business Research,2021,122(1):889-901. [33] 刘飞. 数字化转型如何提升制造业生产率——基于数字化转型的三重影响机制[J]. 财经科学,2020(10):93-107. doi: 10.3969/j.issn.1000-8306.2020.10.008 [34] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯文集(第五卷)[M]. 北京:人民出版社,2009. [35] AHMED T & BHATTI A A. Measurement and determinants of multi-factor productivity:A survey of literature [J]. Journal of Economic Surveys,2020,34(2):293-319. doi: 10.1111/joes.12360 [36] 肖巍. 从马克思主义视野看发展新质生产力[J]. 思想理论教育,2024(4):12-19. [37] 黄群慧,余泳泽,张松林. 互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验[J]. 中国工业经济,2019(8):5-23. [38] 陈剑,黄朔,刘运辉. 从赋能到使能——数字化环境下的企业运营管理[J]. 管理世界,2020,36(2):117-128,222. doi: 10.3969/j.issn.1002-5502.2020.02.011 [39] 李燕萍,李乐,胡翔. 数字化人力资源管理:整合框架与研究展望[J]. 科技进步与对策,2021,38(23):151-160. doi: 10.6049/kjjbydc.2021070405 [40] 尹西明,陈劲,王华峰,等. 强化科技创新引领 加快发展新质生产力[J/OL]. 科学学与科学技术管理(2024-02-21)[2024-03-25]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1117.G3.20240221.1012.002.html. [41] 方章东,李华强. 数字劳动研究脉络与展望——基于CiteSpace的文献计量可视化分析[J]. 北京科技大学学报(社会科学版),2023,39(5):583-597. [42] 林新奇,石嘉伟. 数字经济与管理变革的关系:研究述评及其展望[J]. 北京科技大学学报(社会科学版),2022,38(4):459-469. [43] 李政,廖晓东. 发展“新质生产力”的理论、历史和现实“三重”逻辑[J]. 政治经济学评论,2023,14(6):146-159. doi: 10.3969/j.issn.1674-7542.2023.06.008 -

下载:

下载: