Towards the Lexical Realization and the Grammatical System of the Finiteness in the Chinese Clause: A Functional Typological Perspective

-

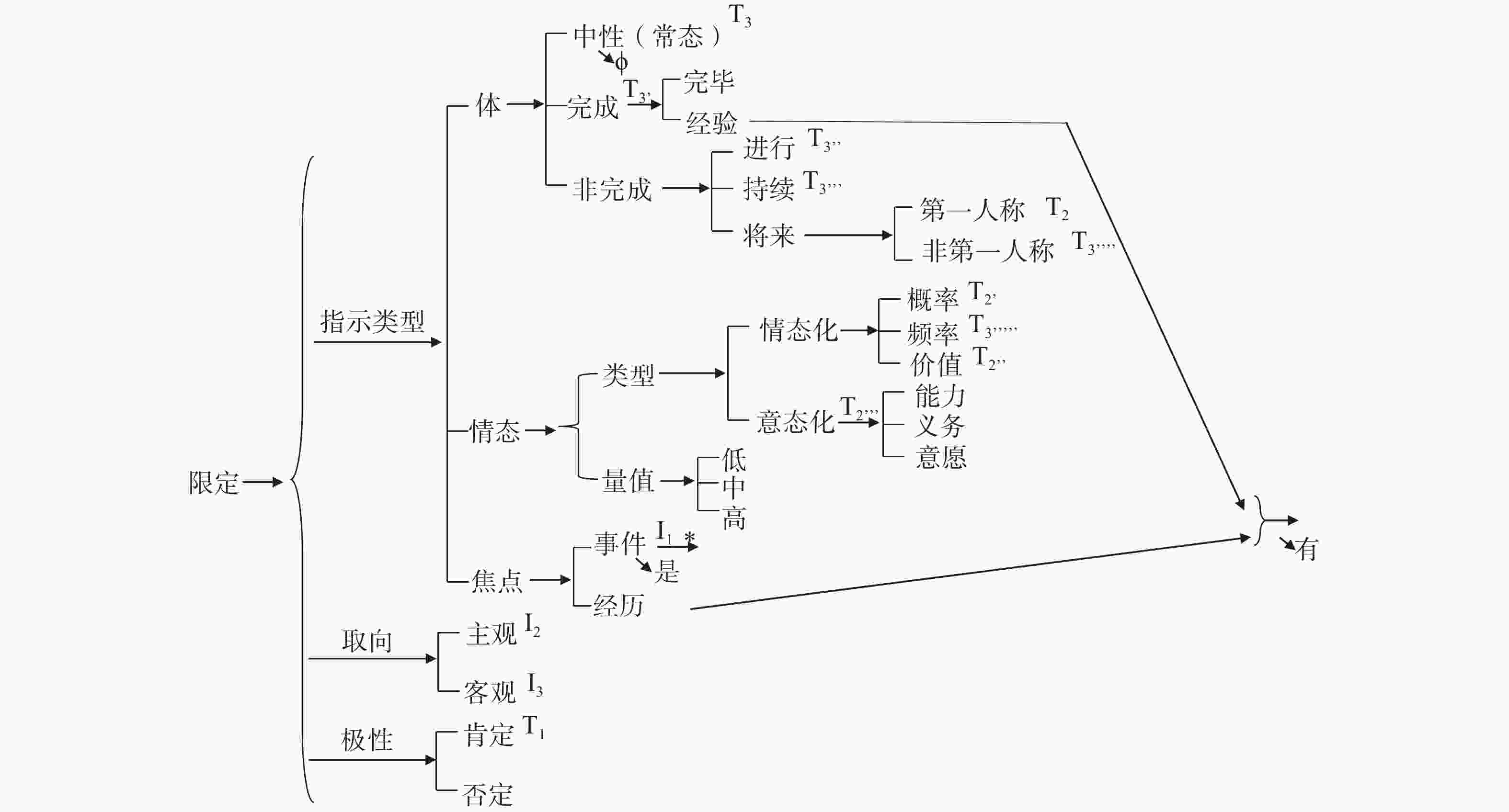

摘要: 以往有关汉语限定的研究多限于界定标准,鲜有对其具体词汇表征和语法系统的深入探讨。针对这一问题,文章首先依据系统功能类型学理论提出限定的类型学界定标准,然后依据该标准离析出汉语小句限定的具体的操作语,最后再根据这些操作语的语义特征和聚合关系对其语法系统进行了描写。文章发现,汉语限定系统在指示类型上包含“体”、“情态”和“焦点”3个类型,其中“焦点”限定在精密度上可扩展为“事件”和“经历”2个类型,分别由“是”和“有”体现。文章中有关汉语小句限定的词汇语法表征可为更广阔的类型学比较和概括提供模式参照和数据参考。Abstract: The previous research on the finiteness is mostly limited to its definition criteria, and few focuses on its complete lexical realization and grammar system. To solve this problem, the present study first puts forward the functional typological definition of the finite in accordance with Systemic Functional Typology (SFT), then determines the finite operators of the Chinese clause in the light of the meaning potential of the finite, and finally describes the finite system in view of the semiotic features and the paradigmatic relations of these operators. It is found that the deictic types of Chinese clauses fall into three categories: aspect, modality and focus, of which the focus can be further divided into Event and Experience in delicacy, the former realized by shi and the latter by you. This study can provide schema and data references for broader typological comparisons and generalizations regarding the lexical and grammatical representations of the finiteness.

-

Key words:

- Functional Typology /

- finiteness /

- aspect /

- modality /

- shi /

- you

-

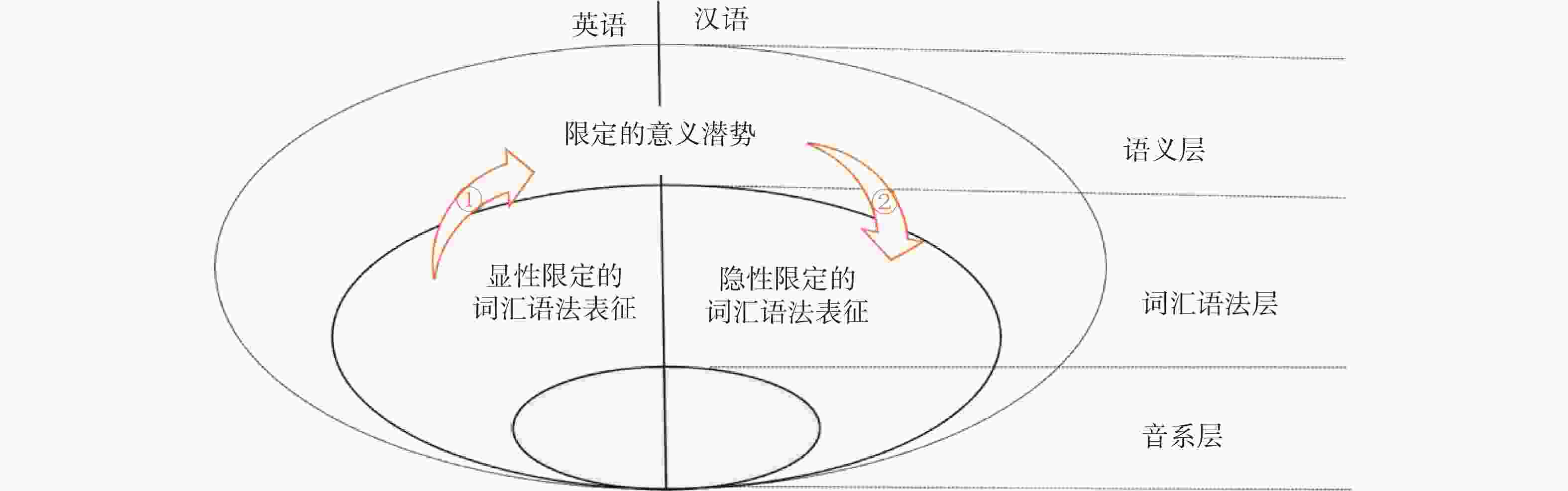

图 1 汉语小句限定界定的SFT路径图

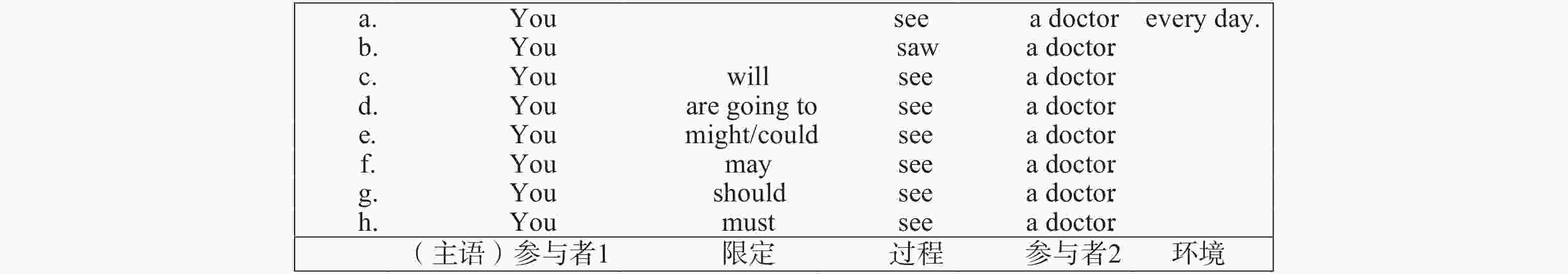

图 2 限定的参与度构建潜势

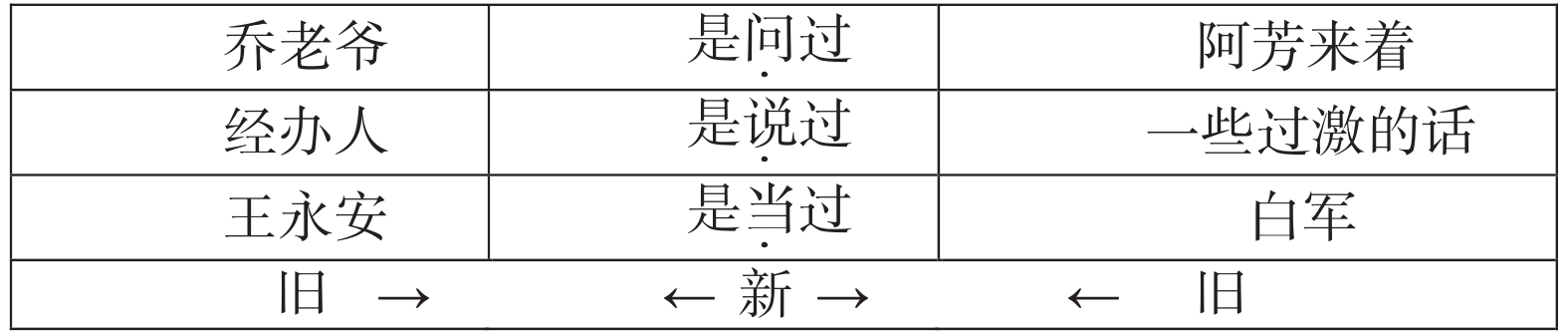

图 3 “是”的语篇潜势

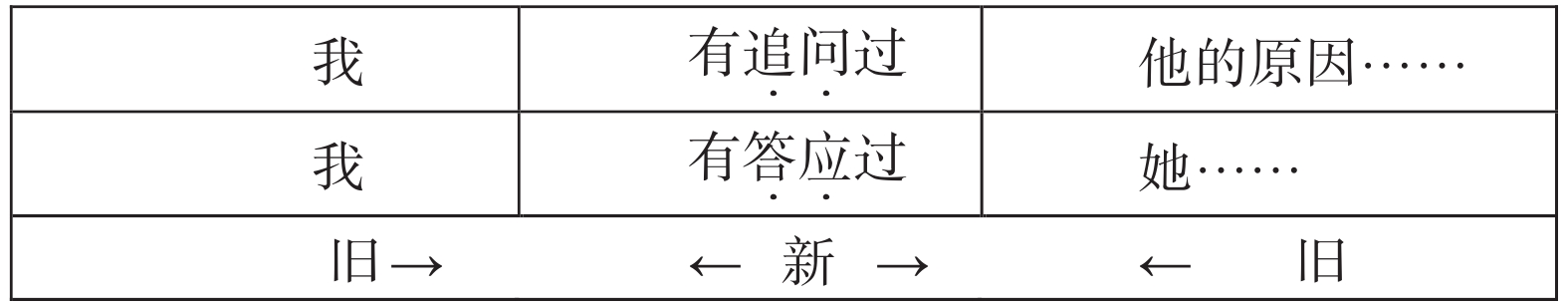

图 4 “有”的语篇潜势

图 5 汉语限定的语法系统

表 1 人际、概念潜势下的汉语限定操作语分类表

词汇语法层 语义层 人际潜势 经验潜势 操作语 可争论性 主客观性 参与度 肯定 否定 主观 客观 高 中 低 了 讨论了 没讨论 √ √ 已(经) 已(经)讨论 没讨论 √ √ 过 讨论过 没讨论过 √ √ 曾(经) 曾(经)讨论 不(未)曾讨论 √ √ 有* 有讨论 没有讨论 √ √ (正)在 (正在)讨论 没在讨论 √ √ 着 讨论着 没讨论 √ √ ϕ (每天)讨论 (每天)不讨论 √ √ 将/将要 将/将要讨论 不讨论 √ √ √ 要1 要讨论 不讨论 √ √ √ 一定1 一定讨论 不一定讨论 √ √ 会1 会讨论 不会讨论 √ √ 可能 可能讨论 不可能讨论 √ √ 得1(dei) 得讨论 不会讨论 √ √ 很少 很少讨论 没少讨论 √ √ (经)常 (经)常讨论 不(经)常讨论 √ √ 总 总讨论 不总讨论 √ √ 一直 一直讨论 没一直讨论 √ √ 值得 值得讨论 不值得讨论 √ √ 配 配讨论 不配讨论 √ √ 用得着 用得着讨论 用不着讨论 √ √ 犯得着 犯得着讨论 犯不着讨论 √ √ 能 能讨论 不能讨论 √ √ 会2 会讨论 不会讨论 √ √ 必须 必须讨论 不必/无须/不须讨论 √ √ 一定2 一定讨论 不一定讨论 √ √ 应该 应该讨论 不应该(应/该)讨论 √ √ 得2(de) 得讨论 不用讨论 √ √ 必需 必需讨论 不需/无需讨论 √ √ 可(以) 可(以)讨论 不可(以)讨论 √ √ 要2 要讨论 不要讨论 √ √ √ 想 想讨论 不想讨论 √ √ √ 打算 打算讨论 不打算讨论 √ √ √ 乐意 乐意讨论 不乐意讨论 √ √ √ 愿意 愿意讨论 不愿意讨论 √ √ √ 敢 敢讨论 不敢讨论 √ √ √ 怕 怕讨论 不怕讨论 √ √ √ √ -

[1] NIKOLAEVA I. Introduction [C] // NIKOLAEVA I. Finiteness:Theoretical and Empirical Foundations. Oxford:Oxford University Press,2007:1-19. [2] WHORF L. Grammatical categories [J]. Language, 1945,21(1):1-11. doi: 10.2307/410199 [3] YANG B. Non-Finiteness:A Process-Relation Perspective [M]. Cambridge: Cambridge University Press,2022. [4] HUANG C T. Logical Relations in Chinese and the Theory of Grammar [D]. Massachusetts:Massachusetts Institute of Technology,1982. [5] HUANG C T. On the distribution and the reference of empty pronouns [J]. Linguistic Inquiry,1984,15(4):531-574. [6] LI Y. Abstract Case in Chinese [D]. Los Angeles:University of Southern California,1985. [7] 石毓智. 时间的一维性对介词衍生的影响[J]. 中国语文,1995(1):1-10. [8] 石毓智. 汉语的限定动词和非限定动词之别[J]. 世界汉语教学,2001(2):23-27. doi: 10.3969/j.issn.1002-5804.2001.02.003 [9] 李京廉,刘娟. 汉语的限定与非限定研究[J]. 汉语学习,2005(1):19-24. doi: 10.3969/j.issn.1003-7365.2005.01.004 [10] 杨成凯. 动词作主宾语是汉语的语法特点吗?——汉语语法特点散论之一[J]. 汉语学习,1991(6):19-12. [11] 谭馥. 汉语中周遍性的表达以及限定动词和非限定动词的区别[C]. 第四届国际汉语教学讨论会论文选. 北京:北京语言学院出版社,1993:259-262. [12] 杨炳钧. 从隐性范畴和渐变群的视角认识汉语动词的限定[J]. 当代外语研究,2015(8):6-10,77. [13] HUANG C T. Finiteness,opacity and Chinese clausal architecture [C] // SIMPSON A. New Explorations in Chinese Theoretical Syntax:Studies in Honor of Yen Hui Audrey Li. Amsterdam & Philadelphia:John Benjamins,2022:17-76. [14] 郭杰,贺阳. 现代汉语小句限定性衰减研究[J]. 语言文字应用,2012(1):144. [15] 曹道根. 再论汉语是否有限定与非限定区分[J]. 当代语言学,2018,20(1):19-39. [16] 何伟,仲伟. 系统功能语法视角下汉语小句的限定与非限定之分[J]. 外语教学,2017,38(5):7-12. [17] 何伟,仲伟. 英汉限定小句体现形式之功能视角对比研究[J]. 新疆大学学报(哲学·人文社会科学版),2020(4):141-149. [18] CAFFAREL A,Martin R & MATTHIESSEN C. Introduction:systemic functional typology [C] // CAFFAREL A,MARTIN R & MATTHIESSEN C. Language Typology:A Functional Perspective. Amsterdam:Benjamins,2004:1-76. [19] 王勇,徐杰. 系统功能语言学与语言类型学[J]. 外国语,2011,34(3):40-48. [20] HALLIDAY K & Matthiessen C. An Introduction to Functional Grammar [M]. Landon,New York:Routledge,2014. [21] 张玉波,杨炳钧. 小句极性的元功能归属[J]. 外语教学与研究,2019,51(2):225-238,320. [22] 张玉波. 英语小句限定的功能语言学再描写[D]. 重庆:西南大学,2016. [23] 全永百. 英语情态助动词有无时态形式?[J]. 现代外语,1993,1:45-49. [24] 张玉波,杨炳钧. 限定系统的功能语言学再描写[J]. 外语教学与研究,2016,48(4):522-534,639-640. [25] HALLIDAY K & Matthiessen C. Construing Experience Through Meaning:A Language-Based Approach to Cognition [M]. London:Cassell,1999. [26] 朱德熙. 语法讲义[M]. 北京:商务印书馆,1982. [27] 杨悦. 汉语“V+着”的否定形式研究[J]. 汉字文化,2020(16):17-19. [28] 刘月华,潘文,娱韡. 实用现代汉语语法[M]. 北京:商务印书馆,2001. [29] 黄立鹤. 汉英完成体标记“有”与HAVE之语法化对比考察[J]. 成都师范学院学报,2009,25(12):94-97. doi: 10.3969/j.issn.1000-5757.2009.12.094 [30] 石毓智. 汉语的领有动词与完成体的表达[J]. 语言研究,2004(02):34-42. [31] ZIPF K. Human Behavior and the Principle of Least Effort:An Introduction to Human Ecology [M]. Cambridge:Addison-Wesley,1949. [32] GRICE P. Further notes on logica and conversion [C] // COLE P & MORGAN L. Syntax and Semantics 3:Speech Act. New York:Academic Press,1975:41-58. [33] MARTIN R. Systemic Functional Grammar:A Next Step into the Theory — Axial Relations [M]. 王品,朱永生,译. 北京:高等教育出版社,2013. [34] 石毓智. 论现代汉语的“体”范畴[J]. 中国社会科学,1992(6):183-201. [35] HALLIDAY K & MCDONALD E. Metafunctional profile of the grammar of Chinese [C] // CAFFAREL A,MARTIN R & MATTHIESSEN C. Language Typology:A Functional Perspective. Amsterdam:Benjamins,2004:305-396. -

下载:

下载: