On the Demand and Construction Method of Thesaurus of Ancient Chinese Musical Instrument Relics

-

摘要: 古代乐器文物是我国历史和文化传承的重要载体,是我国古代音乐文明发展的实物见证。文章回顾了乐器研究和文物领域的传统乐器分类方式,检视国内外博物馆当前的乐器文物检索结果与呈现;进一步分析盖蒂研究所艺术与建筑叙词表中乐器分类方式的参考性,讨论基于乐器文物工具书和相关权威文献构建我国古代乐器文物主题词表的思路与方法,以利乐器文物信息的发现、检索与利用。Abstract: Ancient musical instrument artifacts are important carriers of Chinese history and cultural heritage, and are the physical witness of the development of China’s ancient musical civilization. This paper reviews the classification methods of traditional musical instruments from studies on musical instruments and cultural heritage, and examines the retrieval results and the presentation of musical artifacts in domestic and international museums. The paper further analyses the reference of musical instrument classification in GRI’s Art and Architecture Thesaurus, and discusses the ideas and methods for constructing the Chinese ancient musical instrument thesaurus based on references and relevant authoritative literature of the musical instrumental artifacts , so as to facilitate the discovery, retrieval and utilization of musical instrument artifacts’ information.

-

图 1 中国“琴”概念在AAT词表中的层级关系(图左为词表页面相关部分截图

2 )

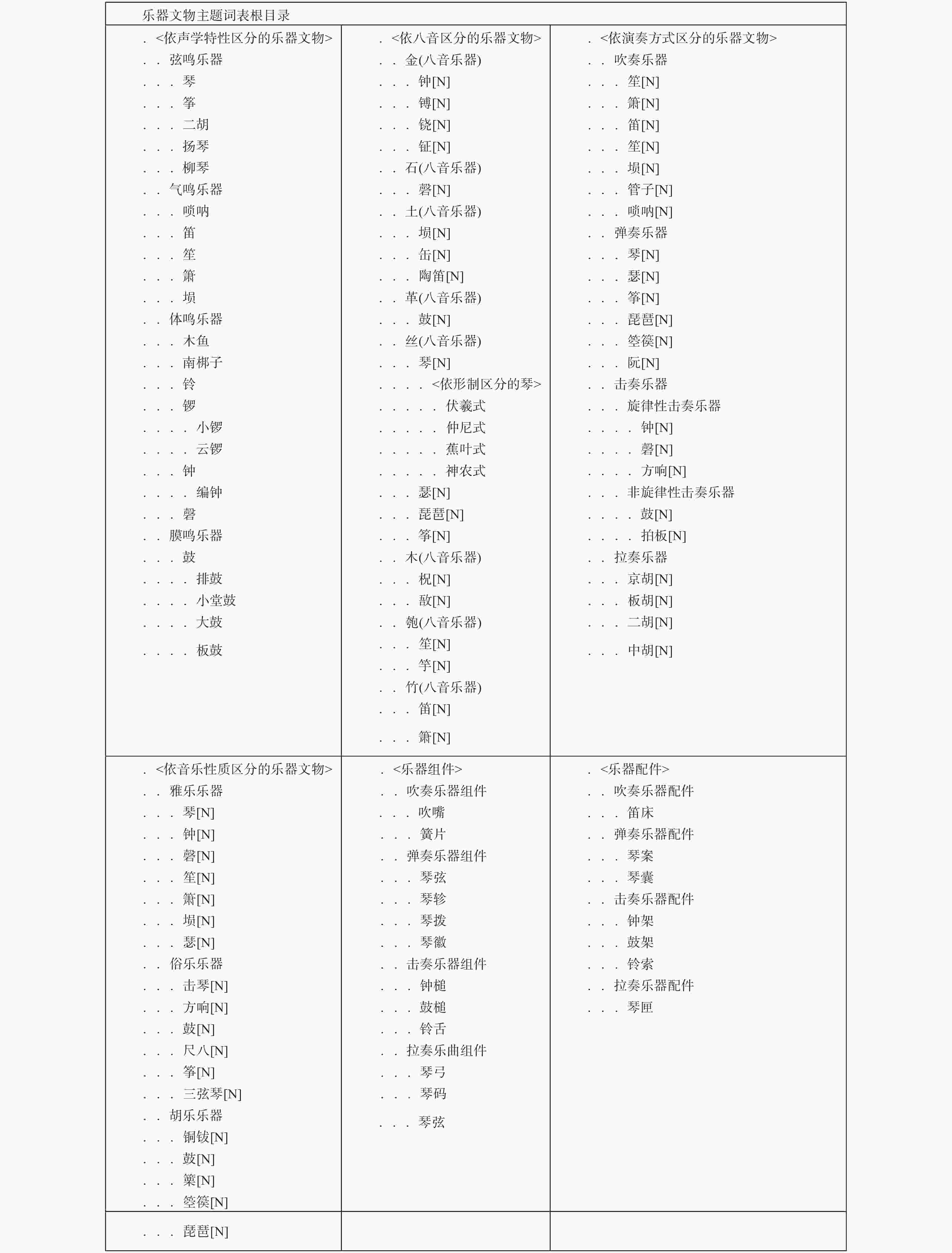

图 2 古代乐器文物主题词表层级关系图

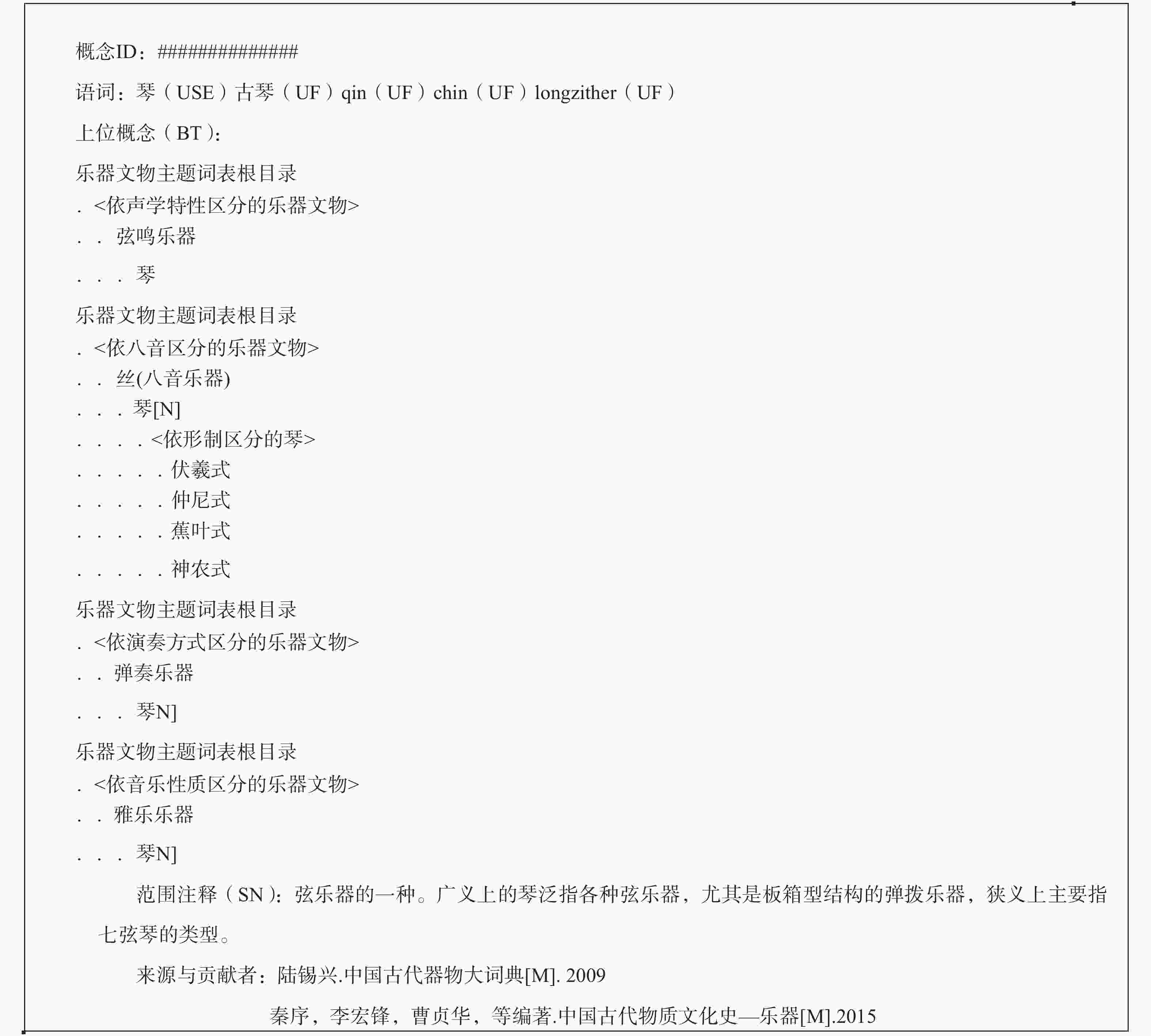

图 3 乐器文物 “琴”概念款目示例

表 1 按演奏方式分类的常见乐器类型表

乐器种类 主要乐器类型 旋律击奏乐器 钟、磬、方响等 节奏击奏乐器 鼓、拍板等 吹奏乐器 笙、箫、笛、笙、埙、管子、唢呐等 弹奏乐器 琴、瑟、筝、琵琶、箜篌、阮等 拉奏乐器 京胡、板胡、二胡、中胡等 表 2 按霍萨分类体系分类的主要乐器类型表

乐器种类 主要乐器类型 体鸣乐器 铃、口弦琴 膜鸣乐器 鼓 弦鸣乐器(弦乐器) 竖琴、提琴 气鸣乐器(管乐器、吹奏乐器) 长笛、管风琴、簧管乐器 电鸣乐器 电扩音器、电子乐器、电子转奏器、

电子音响合成器 -

[1] 中华人民共和国国家文物局. 馆藏文物登录规范[S]. 北京: 文物出版社, 2013. [2] 秦序, 李宏锋, 曹贞华, 等. 中国古代物质文化史—乐器[M]. 北京: 开明出版社, 2015 [3] 张川. 论朱载堉《律吕精义》的乐器研究方法[J]. 湖北第二师范学院学报,2016,33(12):41-44. doi: 10.3969/j.issn.1674-344X.2016.12.010 [4] 张晨婕. 从乐器看隋唐胡乐、俗乐之融合[J]. 星海音乐学院学报,2018(1):53-69. [5] 刘张杰. 再论八音−从类书出发谈八音之外的古代乐器分类方法[J]. 人民音乐,2014(11):60-65. [6] 刘洋. 唐代宫廷乐器组合研究[D]. 北京: 中国艺术研究院, 2008. [7] 李翰. 中外乐器分类的研究[J]. 福建论坛(人文社会科学版),2008(S2):105-106. [8] 严薇. 中国传统乐器分类学术研讨会议综述[J]. 中国音乐,2007(1):232-233. [9] 郑德渊. 乐器分类体系[J]. 中国音乐学,1994(4):71-80. [10] 吕钰秀. 乐器博物馆中的音乐实务探讨[J]. 博物馆学季刊,2005,19(4):123-131. [11] 关肇元. 乐器分类探讨[J]. 乐器,1982(1):1-3. [12] 埃利克·M·冯·霍恩博斯特尔,柯特·萨克斯,安东尼·贝恩斯,克劳斯·P·沃斯曼,等. 乐器分类体系[J]. 中国音乐,2014(1):215-220. [13] 艺术与建筑索引典. [EB/OL]. [2023-01-12]. https://aat.teldap.tw/AATFullDisplay/300212165. [14] 杨民康. 中西乐器和音乐分类法的多维关系比较研究[J]. 黄钟(中国. 武汉音乐学院学报),2006(3):96-104. [15] 陆锡兴. 中国古代器物大词典[M]. 石家庄: 河北教育出版社. 2009. [16] 西奥多·莱文,侯越,洛秦. 中亚音乐研究(二)−乐器分类、制造及其图像学研究[J]. 音乐文化研究,2021(2):3,7-14. -

下载:

下载: