On the Development of Systemic Functional Linguistics from the Perspective of Systemic Grammar

-

摘要: 自系统功能语言学创立之初,系统语法的核心地位就已确立。以语言符号的系统观、层次观以及例示化等思想为指导的系统语法,从结构主义、哥本哈根学派和伦敦学派中汲取滋养,对语言系统、系统与结构以及系统与示例的关系进行了深入研究。通过系统网络的直观精密化表征,系统语法为分析语言内部和外部的问题提供了有力的理论工具。作为系统功能语言学发展的重要引擎之一,系统思维不仅丰富了理论内涵,而且拓展了应用领域,推动了作为适用语言学的系统功能语言学的纵深发展。Abstract: Systemic grammar has played a central role since the founding of Systemic Functional Linguistics. It features the systemic view of language, instantiation, and stratification as its core theoretical tenets. Drawing on from Structuralism, the Copenhagen School, and the London School, systemic grammar has conducted in-depth research on the linguistic systems as well as the relations between system and structure, and between system and instance. By utilizing system networks as a cartographic representation, systemic grammar is particularly enlightening for the explanation of issues from within and outside the linguistic system. As a major driving force in Systemic Functional Linguistics, systemic grammar has both enriched the theory and broadened its research scope, thus greatly facilitating the appliableness of Systemic Functional Linguistics.

-

Key words:

- systemic grammar /

- stratification /

- instantiation /

- system network /

- appliable linguistics

-

图 1 语言系统内部的元冗余关系[13]

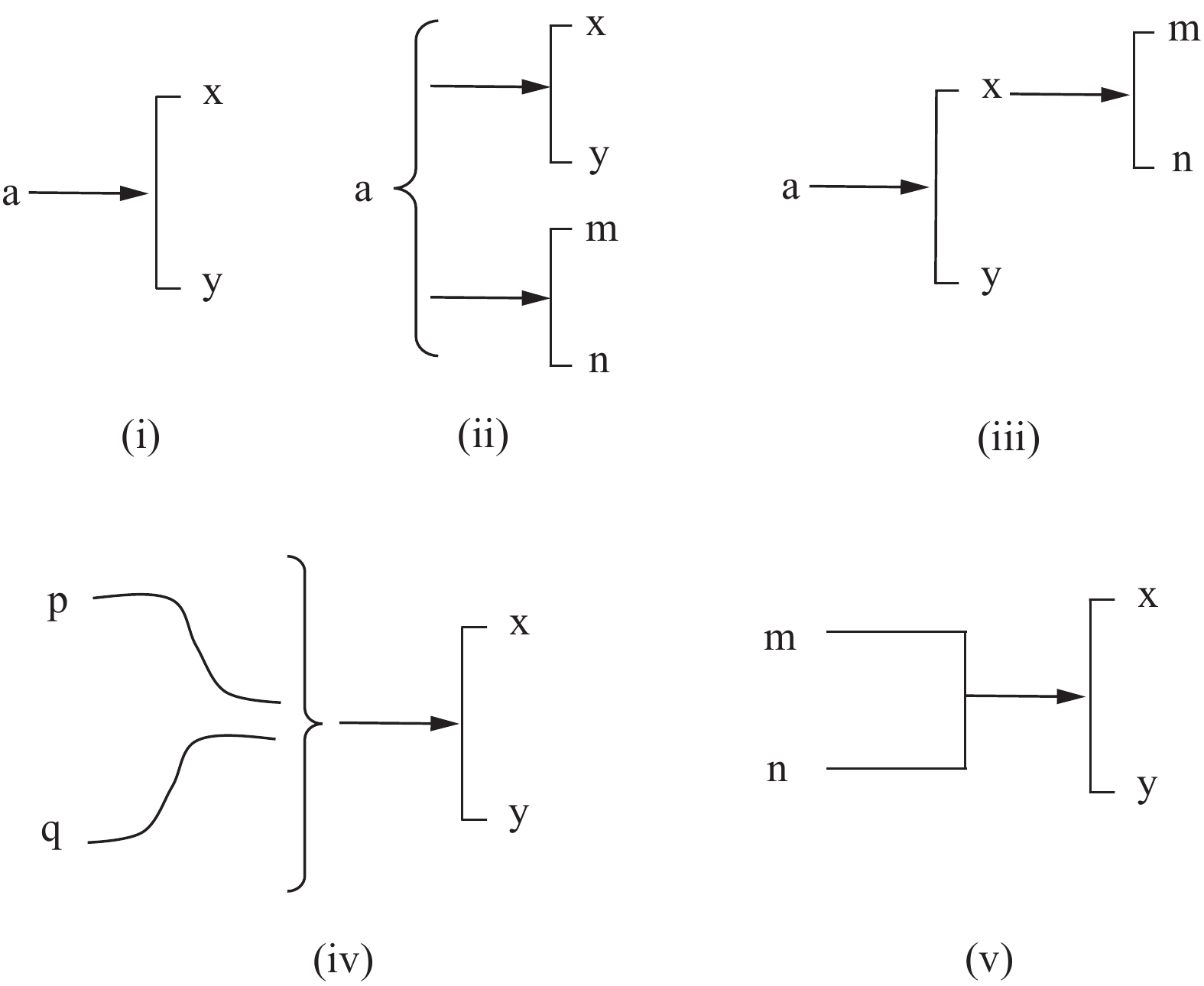

图 2 系统网络的五种基本形式[5]84

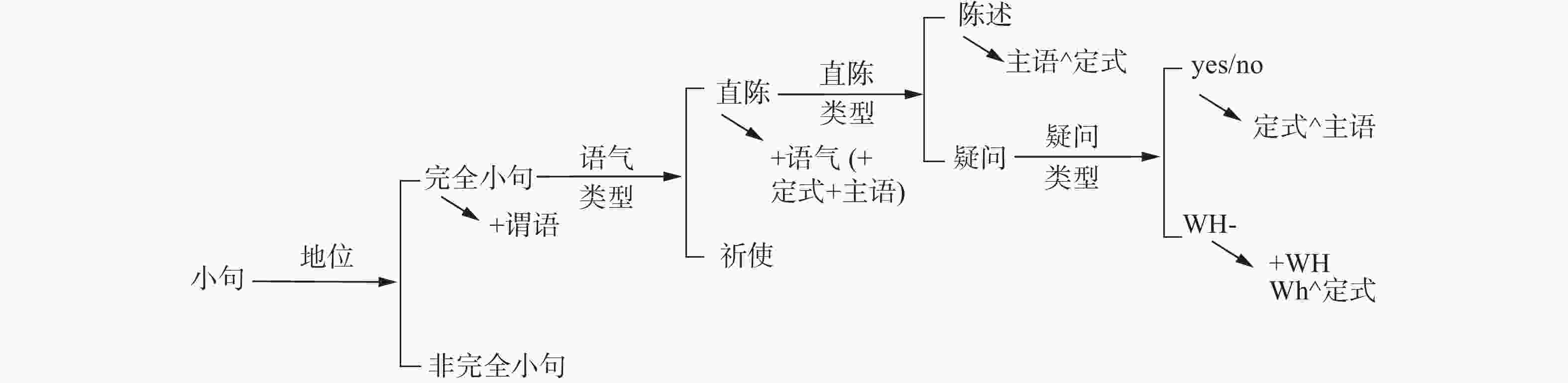

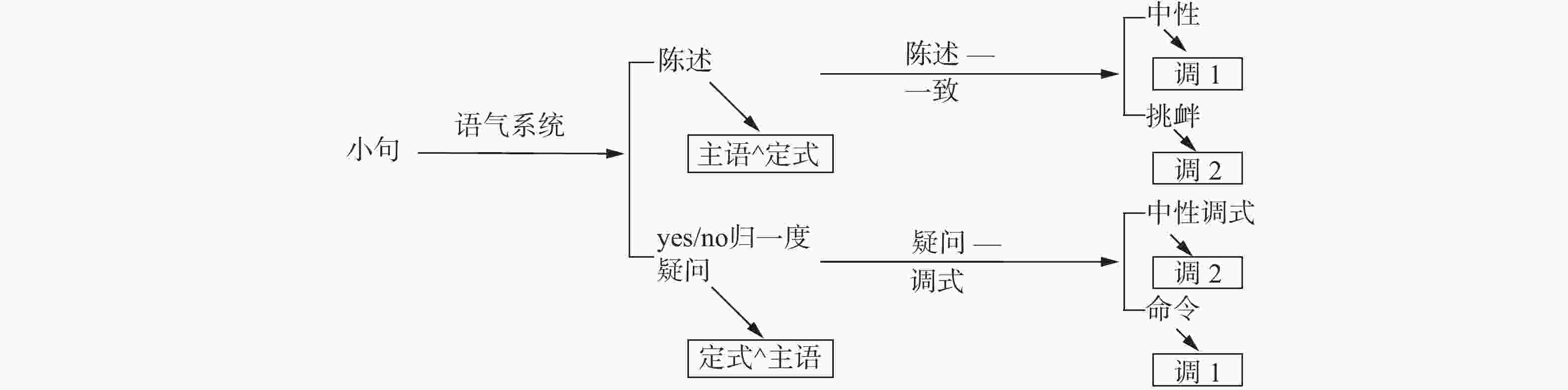

图 3 语气系统[8]24

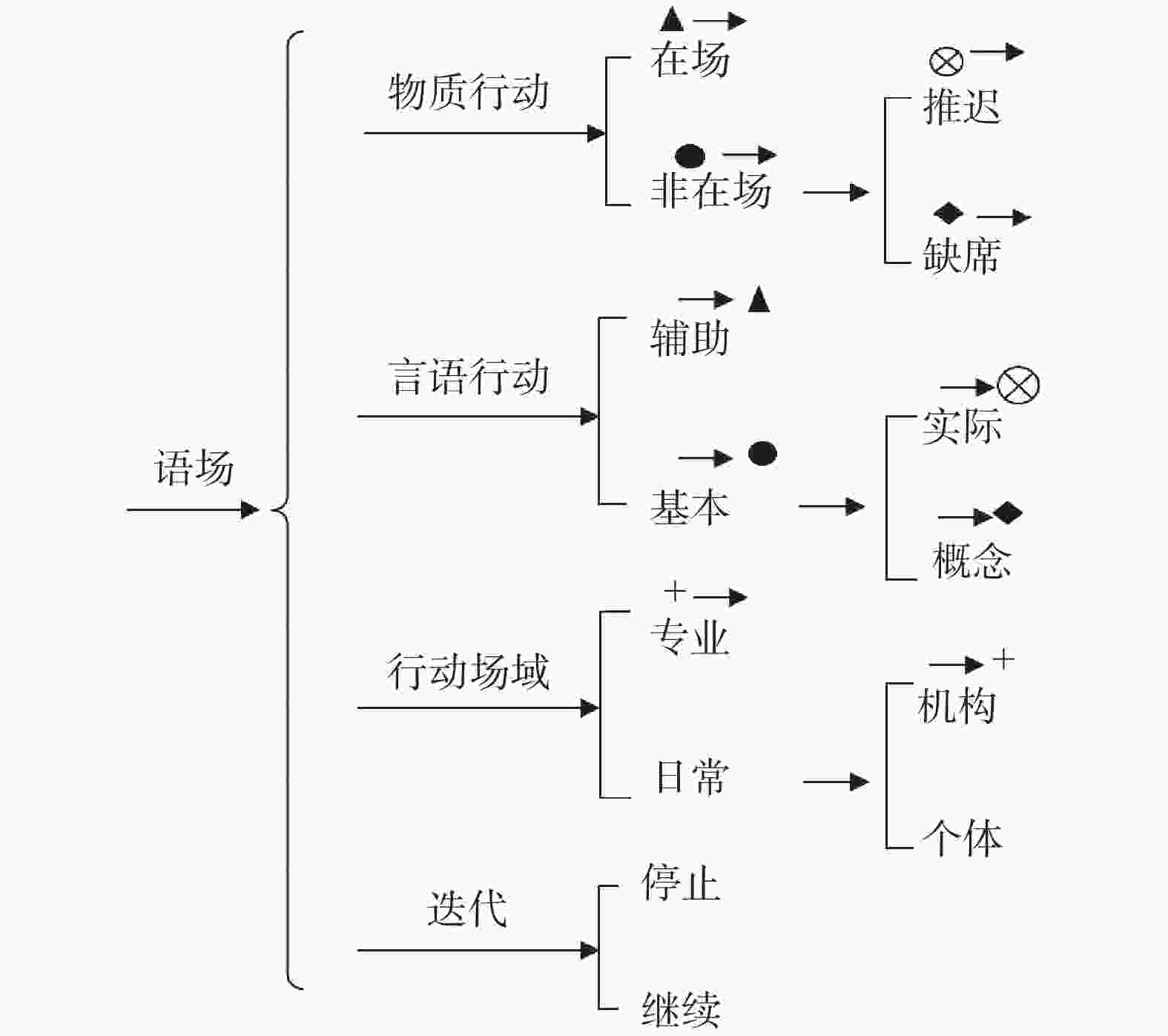

图 4 语场系统网络[30]279

图 5 基于开放语境的语义网络 [40]120

图 6 小句的语气系统[45]53

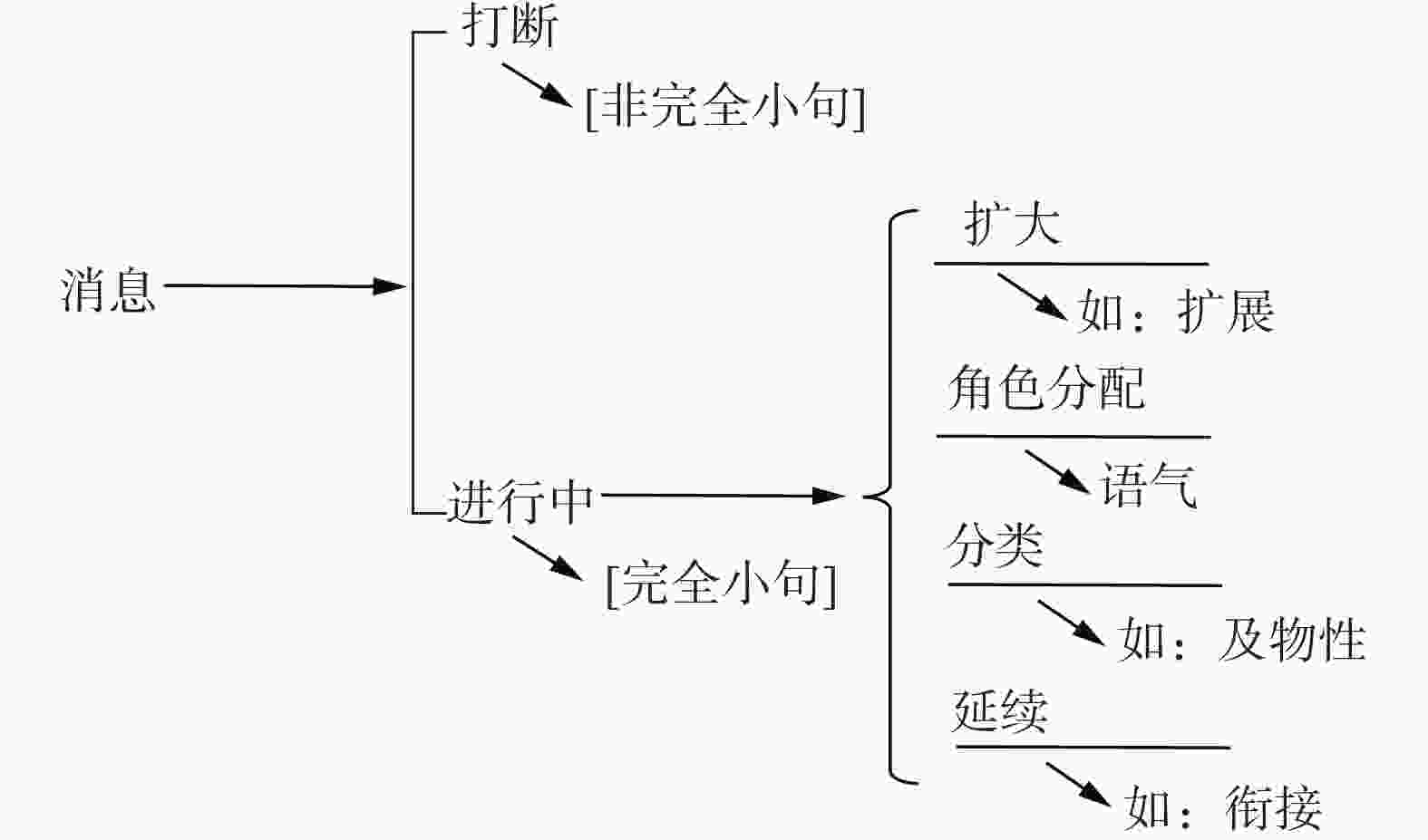

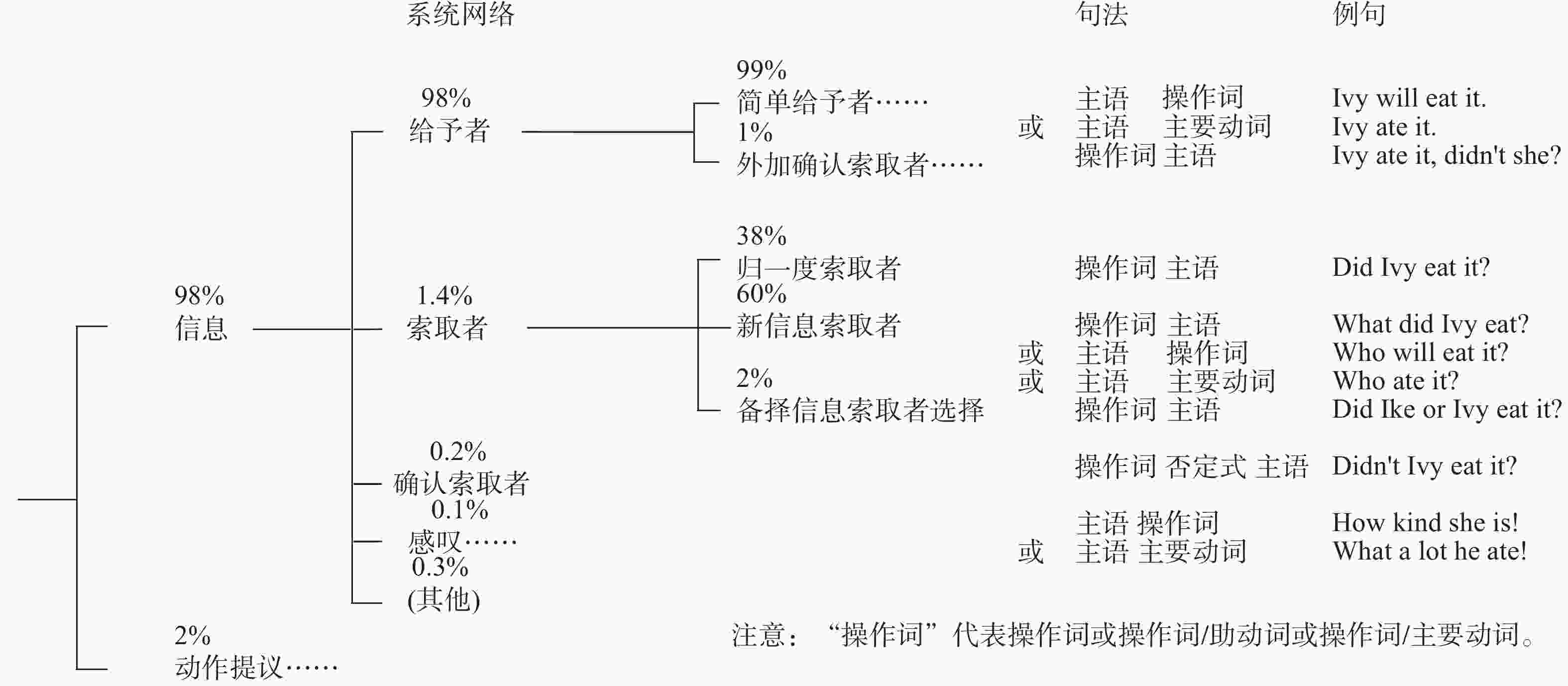

图 7 语气系统中简化的次级“信息”系统网络[51]90

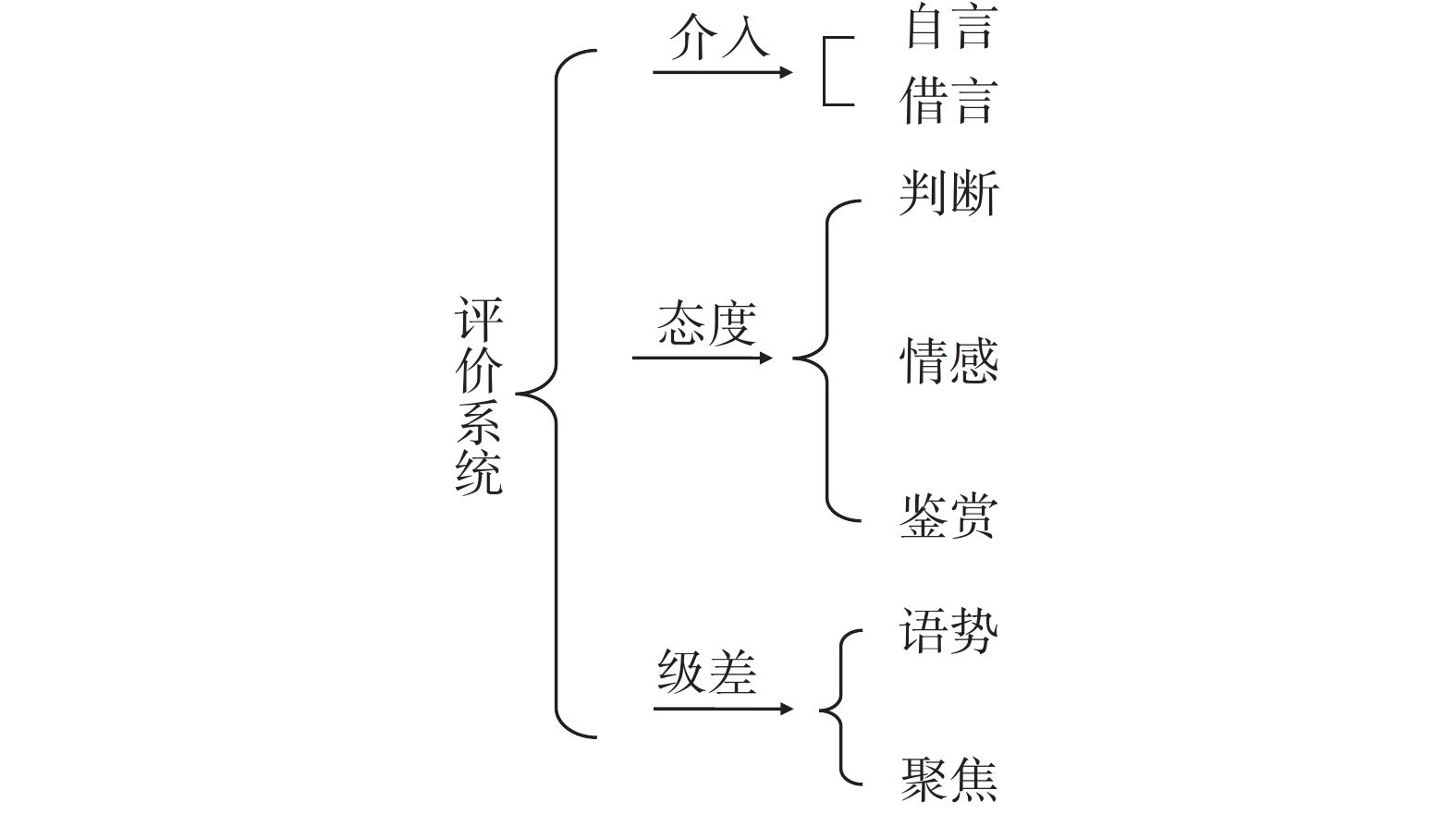

图 8 评价系统[52]

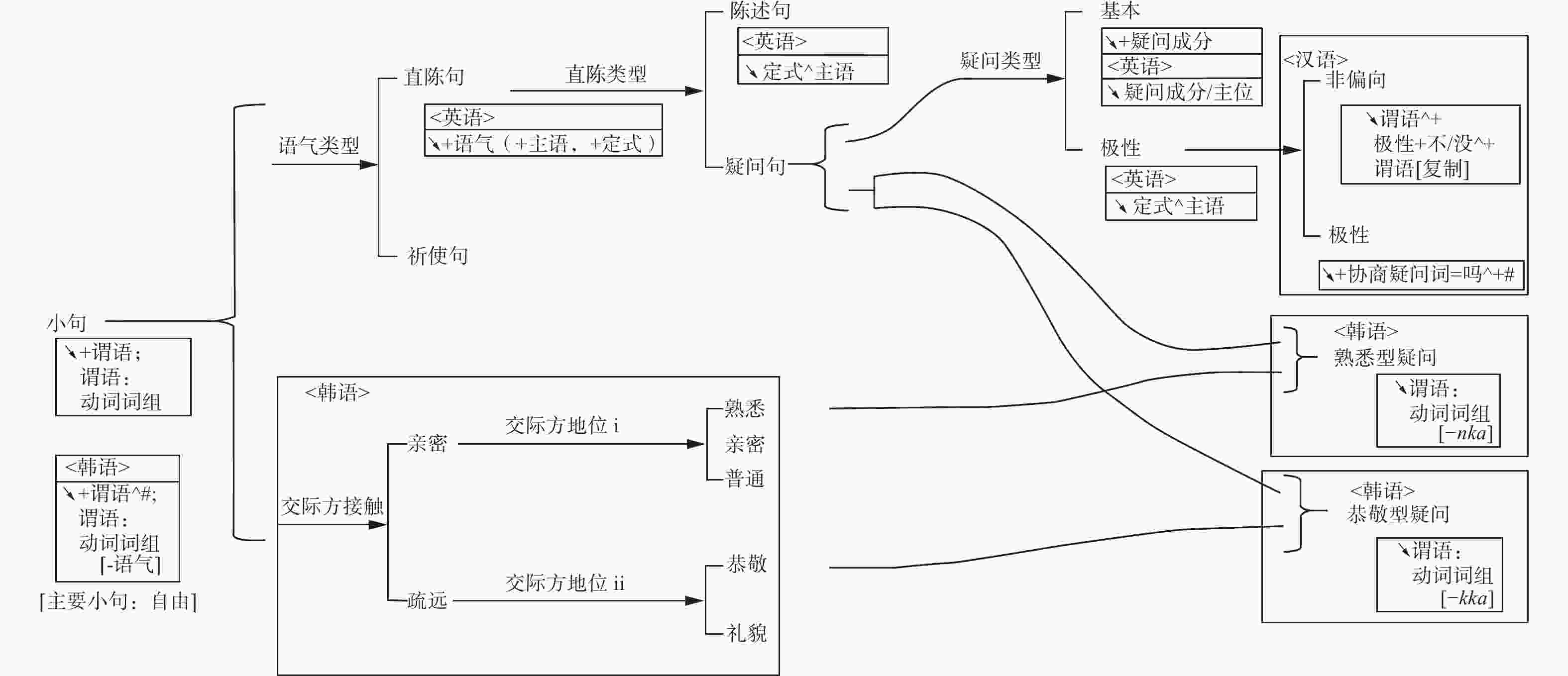

图 9 涵盖汉语、英语和韩语的多语言语气系统网络[61]208

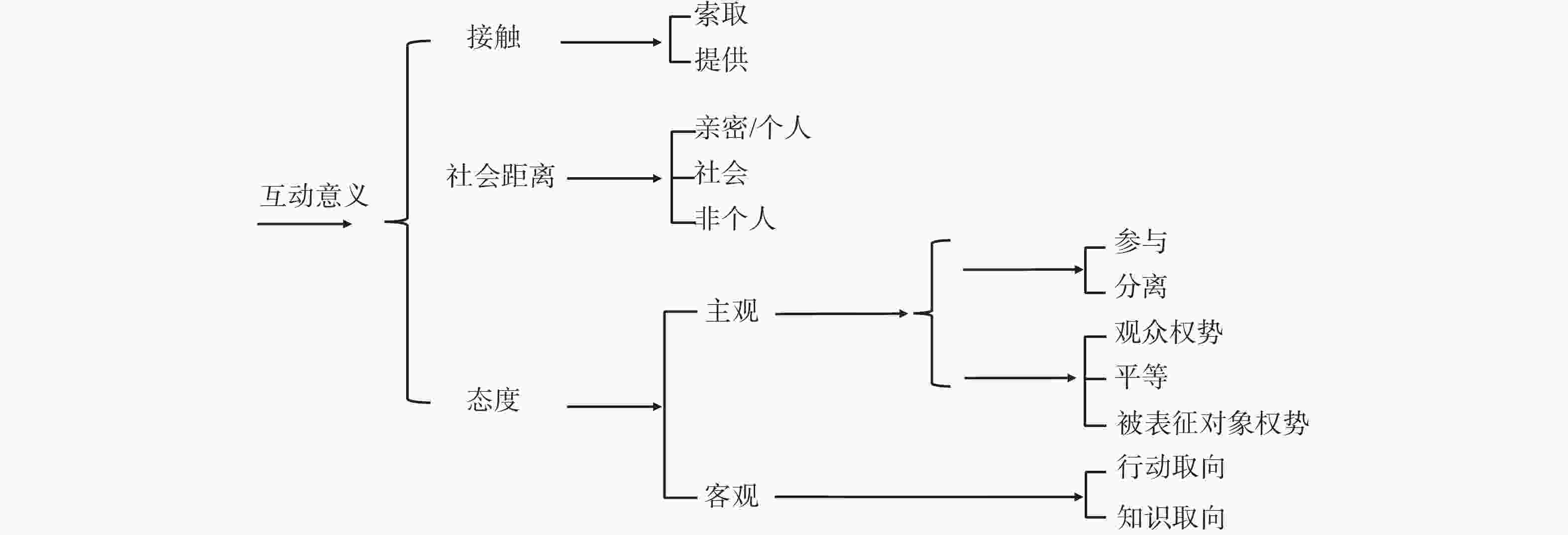

图 10 视觉语法的互动意义系统[65]149

-

[1] HALLIDAY M A K. Categories of the theory of grammar [J]. Word, 1961, 17(3):241-292. [2] HALLIDAY M A K. Some notes on “deep” grammar [J]. Journal of Linguistics, 1966, 2(1):57-67. doi: 10.1017/S0022226700001328 [3] 黄国文. 系统功能语言学的一个模式:加的夫语法[J]. 北京科技大学学报(社会科学版),2008,24(1):93-100. [4] WEBSTER J. Introduction [C] // HALLIDAY M A K & WEBSTER J. Continuum Companion to Systemic Functional Linguistics. London: Continuum, 2009: 1-11. [5] HALLIDAY M A K. Methods-techniques-problems [C] // HALLIDAY M A K & WEBSTER J. Continuum Companion to Systemic Functional Linguistics. London: Continuum, 2009: 59-86. [6] MATTHIESSEN C M I M. Lexicogrammatical Cartography: English Systems [M]. Tokyo: International Language Sciences Publishers, 1995. [7] HALLIDAY M A K & MATTHIESSEN C M I M. An Introduction to Functional Grammar (3rd ed.) [M]. London; New York: Routledge, 2004. [8] HALLIDAY M A K & MATTHIESSEN C M I M. Halliday’s Introduction to Functional Grammar (4th ed. ) [M]. London; New York: Routledge, 2014. [9] 费尔迪南·德·索绪尔. 普通语言学[M]. 高名凯, 译. 北京: 商务印书馆, 1999. [10] HALLIDAY M A K. On grammar and grammatics [C] // HASAN R, CLORAN C & BUTT D. Functional Descriptions: Theory into Practice. Amsterdam: Benjamins, 1996: 1-38. [11] FIRTH J R. Sounds and prosodies [J]. Transactions of the Philological Society, 1948, 47(1):127-152. doi: 10.1111/j.1467-968X.1948.tb00556.x [12] 胡壮麟, 朱永生, 张德禄, 等. 系统功能语言学概论[M]. 北京: 北京大学出版社, 2008. [13] HALLIDAY M A K. How do you mean? [C] // DAVIES M & RAVELLI L. Advances in Systemic Linguistics: Recent Theory and Practice. London: Pinter, 1992: 20-35. [14] HJELMSLEV L. Prolegomena to a Theory of Language [M]. WHITFIELD F J (tr.). Madison: University of Wisconsin Press, 1961. [15] MATTHIESSEN C M I M. Ideas and new directions [C] // HALLIDAY M A K & WEBSTER J. Continuum Companion to Systemic Functional Linguistics. London: Continuum, 2009: 12-58. [16] HALLIDAY M A K. Modes of meaning and modes of expression: types of grammatical structure and their determination by different semantic functions [C] // ALLERTON D J, CARNEY E & HOLDCROFT D. Function and Context in Linguistic Analysis: A Festschrift for William Haas. Cambridge: Cambridge University Press, 1979: 57-79. [17] HALLIDAY M A K. Systemic background [C] // BENSON J D & GREAVES W S. Systemic Perspectives on Discourse. Norwood: Ablex Publishing Corporation, 1985: 1-15. [18] HALLIDAY M A K. Language as system and language as instance: the corpus as a theoretical concept [C] // SVARTVIK J. Directions in Corpus Linguistics: Proceedings of Nobel Symposium 82. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1992: 61-77. [19] HALLIDAY M A K. Explorations in the Functions of Language [M]. London: Arnold, 1973. [20] HALLIDAY M A K & MATTHIESSEN C M I M. Construing Experience Through Meaning: A Language-based Approach to Cognition [M]. London: Cassell, 1999. [21] HALLIDAY M A K. Working with meaning: towards an appliable linguistics [C] // WEBSTER J. Meaning in Context: Implementing Intelligent Applications of Language Studies. London: Continuum, 2008: 7-23. [22] MATTHIESSEN C M I M, TERUYA K & LAM M. Key Terms in Systemic Functional Linguistics [M]. London; New York: Continuum, 2010. [23] MATTHIESSEN C M I M. Lexicogrammatical Cartography: English Systems [M]. Tokyo: International Language Sciences Publishers, 1995. [24] MATTHIESSEN C M I M. The “architecture” of language according to systemic functional theory: developments since the 1970s [C] // HASAN R, MATTHIESSEN C M I M & WEBSTER J. Continuing Discourse on Language: A Functional Perspective (Volume 2). London: Equinox, 2007: 505-561. [25] HALLIDAY M A K. On the grammar of pain [J]. Functions of Language, 1998, 5(1):1-32. doi: 10.1075/fol.5.1.02hal [26] HALLIDAY M A K. An Introduction to Functional Grammar [M]. London: Arnold, 1985. [27] HALLIDAY M A K. An Introduction to Functional Grammar (2nd ed. ) [M]. London: Arnold, 1994. [28] 李杰,宋成方. 《功能语法导论》(第三版)评述[J]. 外语教学与研究,2005,37(4):315-318. doi: 10.3969/j.issn.1000-0429.2005.04.012 [29] HALLIDAY M A K. Part A [C] // HALLIDAY M A K & HASAN R. Language, Context and Text: Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective. Geelong: Deakin University Press, 1985: 3-49. [30] HASAN R. Speaking with reference to context [C] // GHADESSY M. Text and Context in Functional Linguistics. Amsterdam: John Benjamins, 1999: 219-328. [31] HASAN R. The place of context in a systemic functional model [C] // HALLIDAY M A K & WEBSTER J. Continuum Companion to Systemic Functional Linguistics. London: Continuum, 2009: 166–189. [32] HASAN R. Towards a paradigmatic description of context:systems,metafunctions,and semantics [J]. Functional Linguistics, 2014, 1(9):1-54. [33] BOWCHER W L. Field and multimodal texts [C] // HASAN R, MATTHIESSEN C M I M & WEBSTER J. Continuing Discourse on Language: A Functional Perspective (Volume 2). London: Equinox, 2007: 619-646. [34] BOWCHER W L. Issues in developing unified systems for contextual field and mode [J]. Functions of Language, 2014, 21(2):176-209. doi: 10.1075/fol.21.2.02bow [35] BUTT D. Parameters of context: on establishing the similarities and differences between social processes [DB/OL]. [2022-10-11]. https://wiki.mq.edu.au/download/attachments/67210480/RC2012_DGButt_Handout+1.pdf?version=1&modificationDate=1328433818000. [36] HALLIDAY M A K. Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning [M]. London: Arnold, 1978. [37] BUTT D G, MOORE A R & CARTMILL J R. Transactions between matter and meaning: surgical contexts and symbolic action [C] // WHITE S J & CARTMILL J. Communication in Surgical Practice. London: Equinox, 2016: 181-206. [38] LIANG J Y. Understanding context in computer-mediated communication:a focus on Danmaku discourse [J]. Functions of Language, 2021, 28(3):342-367. doi: 10.1075/fol.20041.lia [39] TURNER G. Social class and children’s language of control at age five and age seven [C] // BERNSTEIN B. Class, Codes and Control (Volume 2): Applied Studies Towards a Sociology of Language. London: Routledge & Kegan Paul, 1973: 121-179. [40] HASAN R. Semantic networks: a tool for the analysis of meaning [C] // CLORAN C, BUTT D & WILLIAM W. Ways of Saying, Ways of Meaning. London: Cassel, 1996: 104-131. [41] FUNG A. Hasan’s semantic networks revisited: a Cantonese systemic functional approach [C] // BOWCHER W L & LIANG J Y. Society in Language, Language in Society: Essays in Honour of Ruqaiya Hasan. London: Palgrave Macmillan, 2016: 115–140. [42] HASAN R, CLORAN C, WILLIAMS G, et al. Semantic networks: the description of meaning in SFL [C] // HASAN R, MATTHIESSEN C M I M & WEBSTER J. Continuing Discourse on Language: A Functional Perspective (Volume 2). London: Equinox, 2007: 697-738. [43] HALLIDAY M A K. The tones of English [J]. Archivum Linguisticum, 1963(15):1-28. [44] HALLIDAY M A K. Intonation in English grammar [J]. Transactions of the Philological Society, 1963, 62(1):143-169. doi: 10.1111/j.1467-968X.1963.tb01003.x [45] HALLIDAY M A K & GREAVES W S. Intonation in the Grammar of English [M]. London; Oakville: Equinox, 2008. [46] TENCH P. From prosodic analysis to systematic phonology [C] // TENCH P. Studies in Systematic Phonology. London: Pinter Publishers, 1992: 1-17. [47] TENCH P. The Intonation Systems of English [M]. London; New York: Cassell, 1996. [48] BOWCHER W L & SMITH B A. Systemic Phonology: Recent Studies in English [M]. Sheffield: Equinox, 2014. [49] FAWCETT R. Invitation to Systemic Functional Linguistics Through the Cardiff Grammar: An Extension and Simplification of Halliday’s Systemic Functional Grammar (3rd ed. ) [M]. London: Equinox, 2008. [50] 向大军,刘承宇. 论加的夫语法对系统功能语言学的发展[J]. 外语与外语教学,2017(1):49-59,147. [51] 罗宾·福塞特,何伟,顾颖. 语义化的英语语气系统网络(Ⅱ)[J]. 北京科技大学学报(社会科学版),2009,25(4):89-100. [52] MARTIN J R. & ROSE D. Working with Discourse [M]. London; New York: Continuum, 2003. [53] HOOD S & MARTIN J R. Invoking attitude:the play of graduation in appraising discourse [J]. Revista Signos, 2005, 38(58):195-220. [54] MARTIN J R. Beyond exchange: appraisal system in English [C] // THOMPSON G & HUNSTON S. Evaluation: An Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2000: 142-175. [55] MARTIN J R. Blessed are the peacemakers: reconciliation and evaluation [C] // CANDLIN C. Research and Practice in Professional Discourse. Hong Kong: City University of Hong Kong Press, 2002: 187– 227. [56] O’DONNEL M & BATEMAN J. SFL in computation contexts: a contemporary history [C] // HASAN R, MATTHIESSEN C M I M & WEBSTER J. Continuing Discourse on Language: A Functional Perspective (Volume 2). London: Equinox, 2009: 343-382. [57] MANN W & MATTHIESSEN C M I M. A demonstration of the Nigel text generation computer program [C] // BENSON J & GREAVES W. Systemic Perspectives on Discourse (Volume 1). New Jersey: Ablex, 1985: 50-83. [58] MANN W. An introduction to the Nigel text generation grammar [C] // BENSON J & GREAVES W. Systemic Perspectives on Discourse (Volume 1). New Jersey: Ablex, 1985: 84-95. [59] MATTHIESSEN C M I M. The systemic framework in text generation: Nigel [C] // BENSON J & GREAVES W. Systemic Perspectives on Discourse (Volume 1). New Jersey: Ablex, 1985: 96-118. [60] MATTHIESSEN C M I M, TERUYA K & WU C. Multilingual studies as a multi-dimensional space of interconnected language studies [C] // WEBSTER J. Meaning in Context: Implementing Intelligent Applications of Language Studies. London; New York: Continuum, 2008: 146-221. [61] MATTHIESSEN C M I M, WANG B, MA Y, et al. Systemic Functional Insights on Language and Linguistics [M]. Singapore: Springer, 2022. [62] BATEMAN J, MATTHIESSEN C M I M, NANRI K, et al. The rapid prototyping of natural language generation components: an application of functional typology [C] // Proceedings of the 12th International Joint Conference on Artificial Intelligence (Volume 2). San Mateo: Morgan Kaufman, 1991: 966-971. [63] 辛志英,黄国文. 系统功能类型学:理论、目标与方法[J]. 外语学刊,2010(5):50-55. [64] FAIRCLOUGH N. Discourse and Social Change [M]. Cambridge: Polity, 1992. [65] KRESS G & VAN LEEUWEN T. Reading Images: The Grammar of Visual Design (2nd ed.) [M]. London; New York: Routledge, 2006. [66] 黄国文. 生态语言学的兴起与发展[J]. 中国外语,2016,13(1):1,9-12. [67] 黄国文,张培佳. 系统功能语言学的性质、特点及发展[J]. 现代外语,2020,43(5):601-611. -

下载:

下载: