The Referential Repair in the Parent/Child Interaction: A Conversation Analysis Perspective

-

摘要: 修正是一种常见的交流机制和交际现象,是维护交际延续性与实现交际者之间互解的重要手段。文章基于四名汉语儿童(2.4~5.5岁)约20小时真实自然的家庭录像,析出24例儿童指称类修正,运用会话分析的方法描写成人发起−儿童修正这一具体会话修正路径。研究发现儿童始发行为中指称类修正的修正源为代词错置或代词缺失;成人发起修正的主要手段包括开放类修正发起、特定类修正发起以及理解验证类修正发起;儿童在执行修正时采用替代方式以及重复伴随手势的方式。虽然学龄前儿童尚处于语言习得的过程当中,但是儿童在修正中展示出较强的标定修正源,调用语言资源与具身资源澄清指称问题的修正能力。Abstract: Repair is not only an interactional mechanism, but also a common communication phenomenon, which mainly functions as maintaining the progressivity and intersubjectivity in the interaction. Based on the naturally occurring family videos of four children (aged 2.6−5.5), the paper describes the mechanism of child referential repair initiated by the adult from the conversation analysis perspective. The results show that the trouble source of referential repair center on the dislocation of pronoun and the omission of pronoun in the action initial position. Open class repair initiation, category-specific repair initiation, and candidate understandings repair initiation are employed by the adult. Replacing and repetition with gestures are the basic repair solution adopted by the children. Though the preschool children are still in the process of language acquiring, they are competent in locating the trouble source and employing linguistic and embodiment resources to solve the intersubjective problem caused by the referential problem.

-

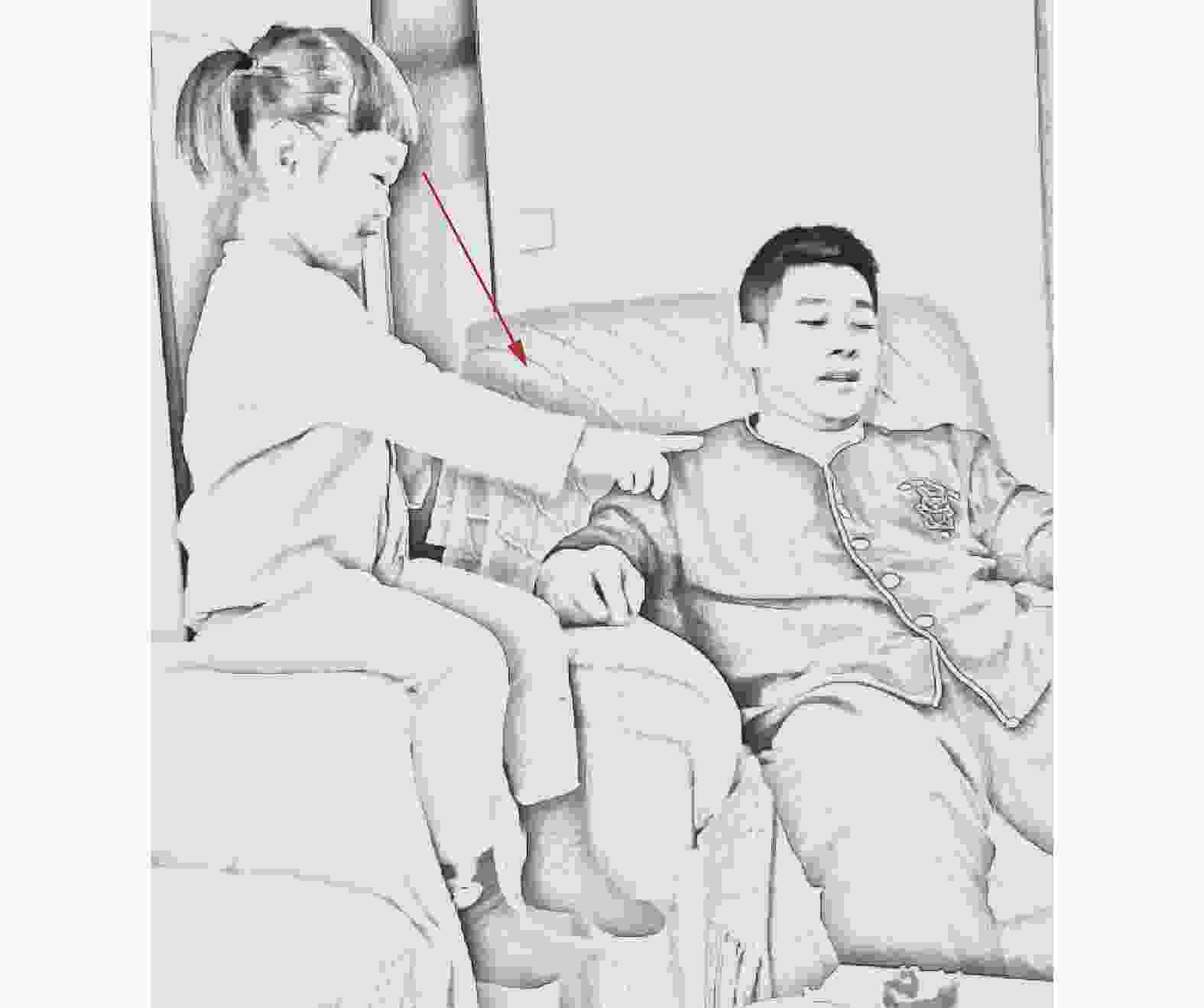

图 1 K1第6行话轮的手势③

图 2 K1第8行话轮的手势

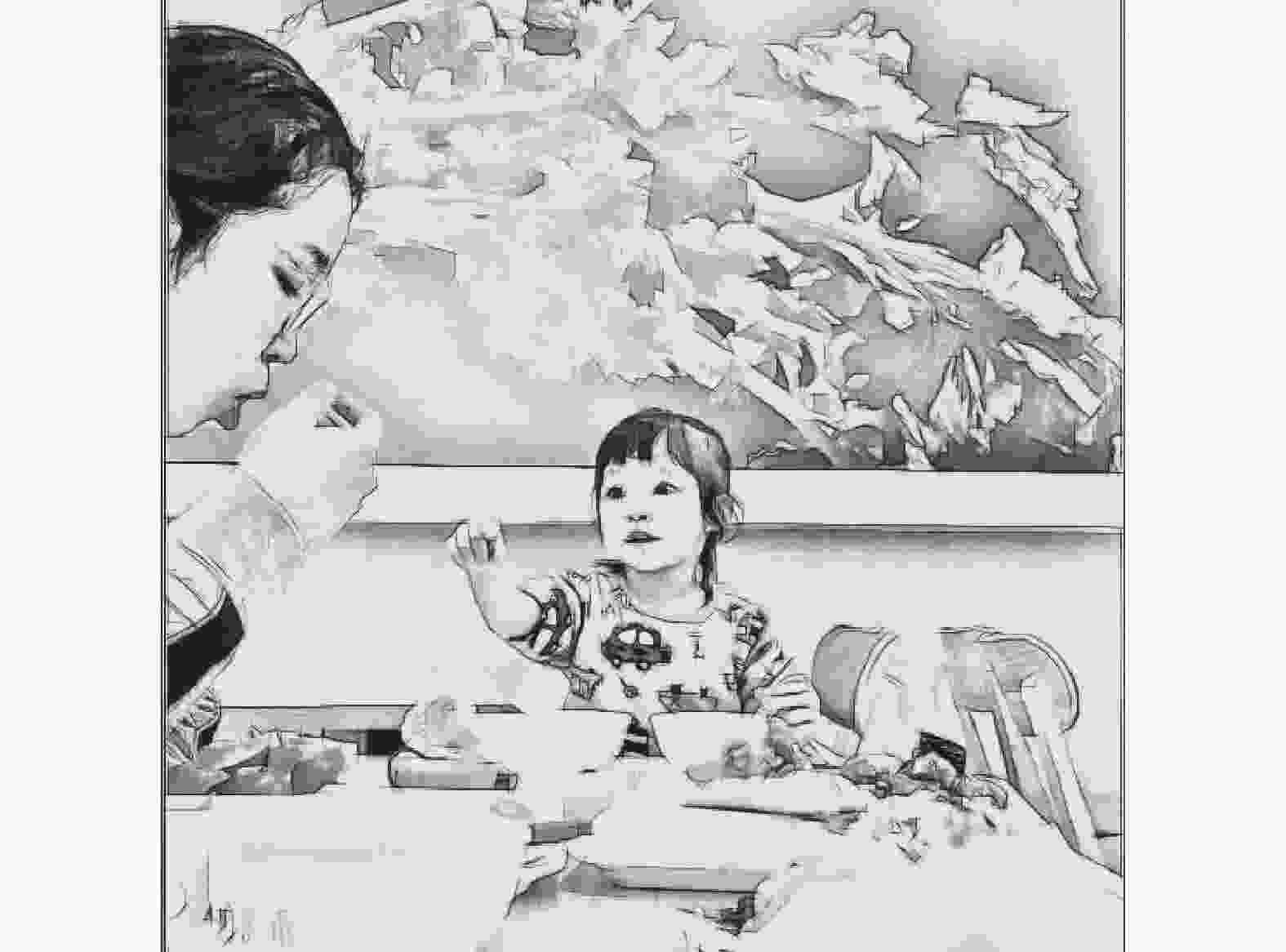

图 3 A2 第 2 行话轮的眼神

图 4 K2 第 3 行话轮的手势

图 5 K1 第 3 行话轮的手势

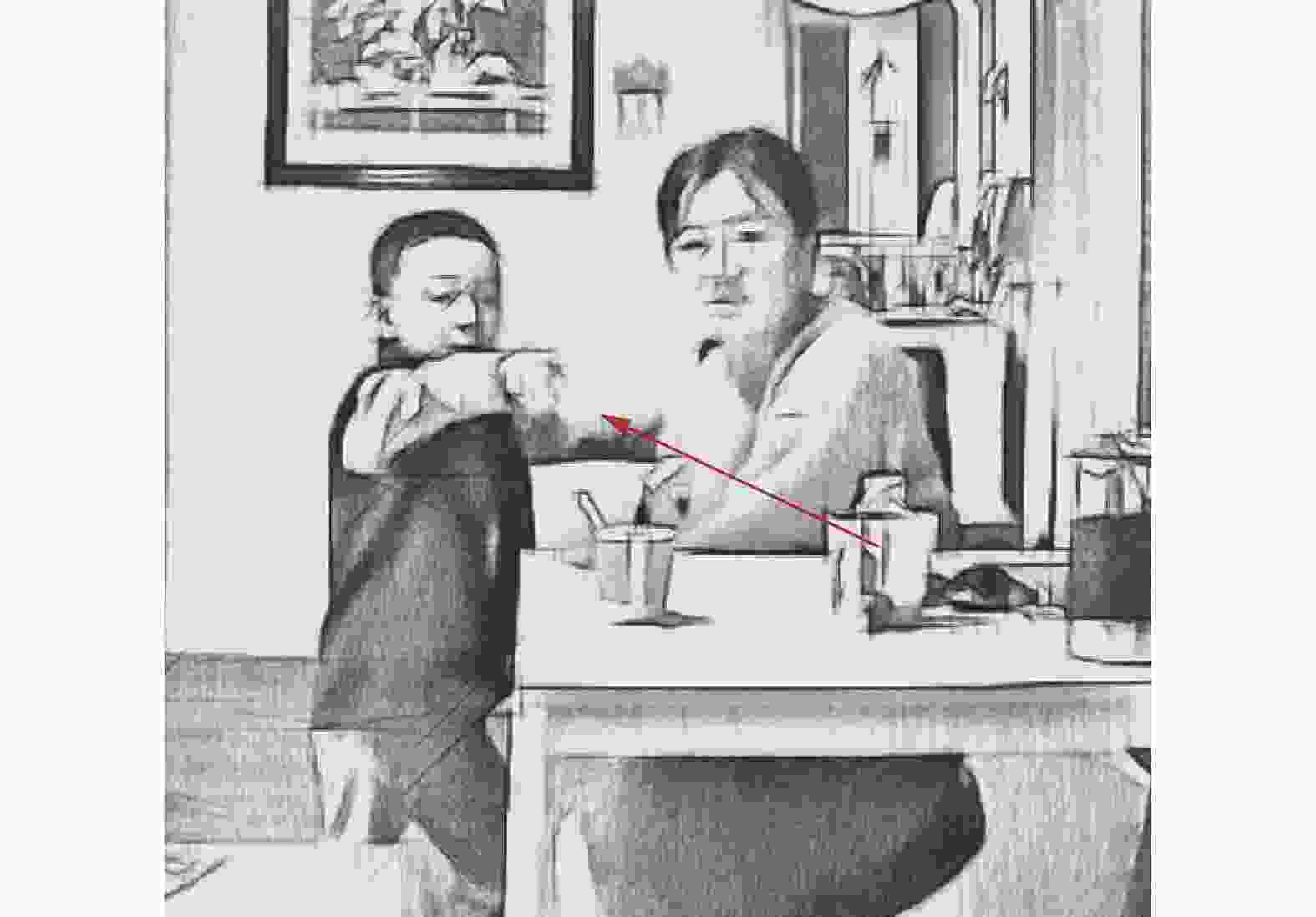

图 6 A1 第 6 行话轮的手势

图 7 K3第1行话轮的动作

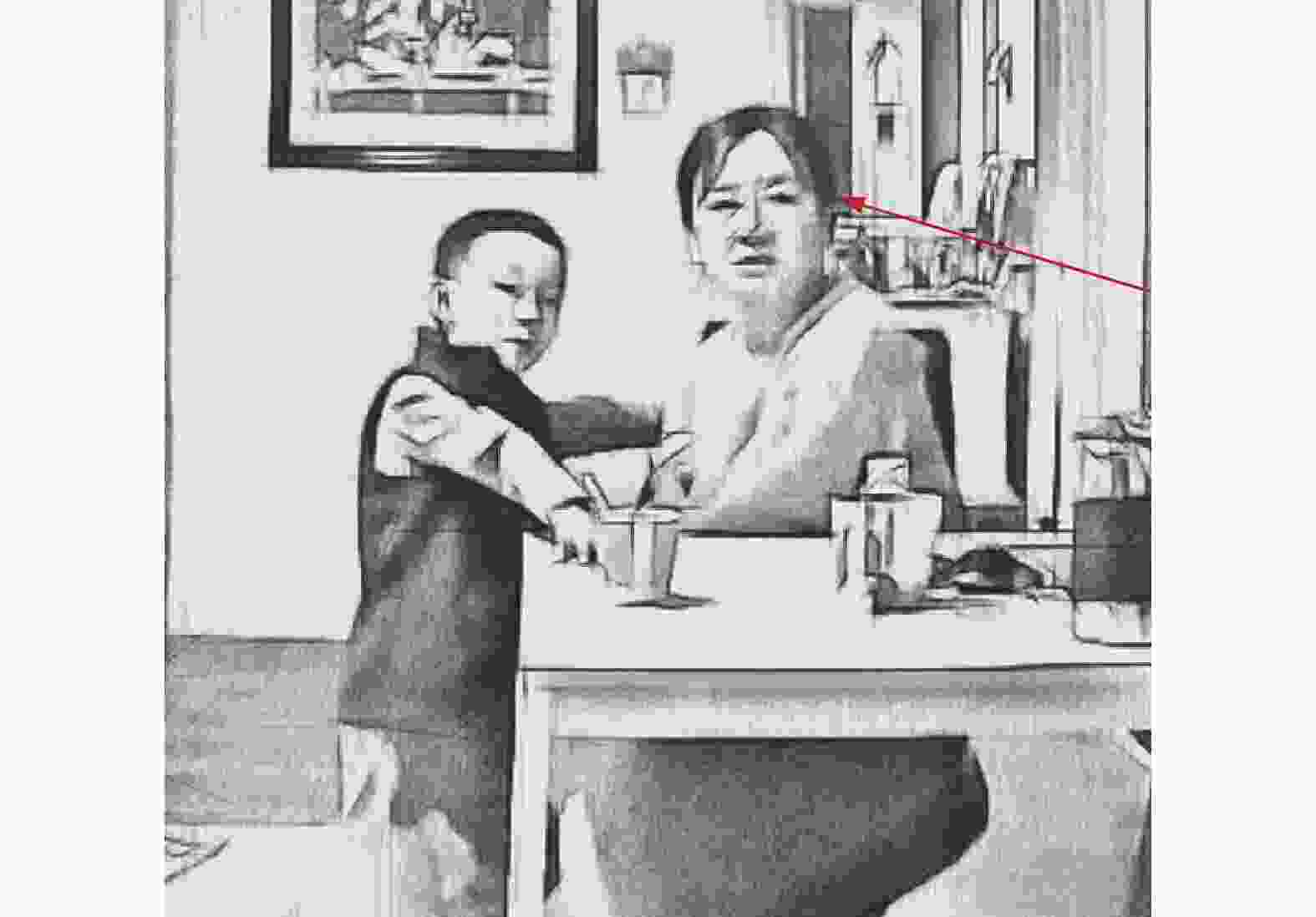

图 8 K4 第 1 行话轮后的手势

图 9 A4 第 3 行话轮的眼神

图 10 K4 第 2 行话轮的动作

图 11 A4 第 4 行话轮的动作

图 12 K3 第 1 行话轮左手手势

图 13 A3 第 2 行话轮左手手势

图 14 K4 第 1 行牛奶后动作与眼神

图 15 K1 第 1 行话轮手势

图 16 K1 第 3 行手势和眼神

图 17 K1 第 1 行手势

图 18 K1 第 4 行手势和眼神

图 19 K1 第 6 行手势

图 22 K1 第 8 行的动作

图 20 K1 第 5 行的动作

图 21 K1 第 7 行的动作

表 1 亲子互动语料信息

儿童编码 性别 与成人关系 录制年龄/岁 主要场景 视频总长/小时 K1 女 父女/母女 [2.4~2.7] 游戏 用餐 6.5 K2 女 父女 [3.6~3.7] 游戏 用餐 1 K3 男 母子/父子 [3.5~4.10] 游戏 聊天 6.5 K4 男 母子/父子 [5.1~5.5] 游戏 用餐 6 转写体例说明: (0.6) 沉默时长,单位为秒。若沉默出现在话轮转换相关处,则会在客观测量的时长基础上减去话轮转换的一般间隔0.2秒; (.) 小于0.2秒的短暂沉默; = 表示前后话语的紧密衔接。一般成对出现,一个在转写中一行话的末尾,另一个在一行的开头。单独使用时常用在话轮转换相关处,表示新话轮构建单位的骤然增加; ( ) 表示可能的发音; °° 表示轻音; [

[用于不同交际者的话轮,标记重叠开始位置; .?, “.”表示降调;“?”表示升调;“,”表示声调较平或略微上升; 我- “-”表示声音的突然中断; 是::: “:::”表示音节的拖长,每一个“:”一般代表0.1~02秒的拖长; 特色 下划线表示强调的说话方式,包括响度增加或音调升高; .hhh 吸气音,一个“h”代表0.1~0.2秒; (( )) (( )) 双括号内为研究者给出的描述,而非对交际的如实转写; 威:/九: 交际者标签,通常一个话轮对应一个标签; ~ 表示曲折调; 方框内文字 阴影内文字为提醒读者注意的内容。 -

[1] 李宇明. 为了儿童−“儿童语言研究”专栏主持人语[J]. 语言文字用,2021(4):36-37. [2] 陈新仁. 国外儿童语用发展研究述评[J]. 外语与外语教学,2000(12):38-41. [3] NINIO A & SNOW C E. Pragmatic Development: Essays in Developmental Science [M]. New York: Routledge, 1996. [4] 周兢,张义宾. 基于汉语儿童语料库构建的儿童语言发展测评系统[J]. 学前教育研究,2020(6):72-84. [5] 陈平. 语言学的一个核心概念“指称”问题研究[J]. 当代修辞学,2015(3):1-15. [6] 马博森,倪文君,曾小荣. 自闭症儿童与正常儿童的他发自我修正策略对比研究[J]. 语言战略研究,2021,6(6):23-32. [7] SCHEGLOFF E A. The relevance of repair to syntax-for-conversation [C] // GIVON T. Syntax and Semantics: Discourse and Syntax. New York: Academic Press, 1979: 261-286. [8] 许余龙. 英汉指称词语表达的可及性[J]. 外语教学与研究,2000(5):321-328. [9] SIDNELL J. Repairing person reference in a small Caribbean community [C] // ENFIELD N J & STIVERS T. Person Reference in Interaction: Linguistic, Cultural and Social Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 2007: 281-308. [10] SCHEGLOFF E A. Some practices for referring to persons in talk-in-interaction: a partial sketch of a systematics [C] // FOX B A. Studies in Aaphora. Amsterdam: John Benjamin, 1996: 437-485. [11] HERITAGE J. Intersubjectivity and progressivity in person (and place) reference [C] // ENFIELD N J & STIVERS T. Person Reference in Interaction: Linguistic, Cultural and Social Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 2007: 255-280. [12] CORRIN J. Hm? What? Maternal repair and early child talk [C] // GARDNER H & FORRESTER M A. Analysing Interactions in Childhood: Insights from Conversation Analysis. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010: 23-42. [13] CLARK E V. Conversational Repair and the Acquisition of Language [J]. Discourse Processes, 2020, 57(5-6):441-459. doi: 10.1080/0163853X.2020.1719795 [14] 程燕华,马博森. 高功能孤独症儿童与普通儿童会话修正行为对比研究[J]. 中国特殊教育,2022(2):28-36. [15] 程璐璐,尚晓明,许文胜. 基于发展语用学的学龄前儿童会话能力发展研究[J]. 解放军外国语学院学报,2021,44(2):118-126. [16] 杨金焕,郑荔,盛欐. 成人与同伴在4~5岁儿童会话能力发展中的作用比较[J]. 学前教育研究,2018(1):49-63. [17] 曾小荣,马博森. 物体指称行为中涉手模式与指称语的互动研究[J]. 外国语(上海外国语大学学报),2018,41(1):60-73. [18] JEFFERSON G. Glossary of transcript symbols with an introduction [C] // LERNER G. Conversation Analysis: Studies from the First Generation. Amsterdam: John Benjamins, 2004: 13-31. [19] SACKS H. Lectures on Conversation [M].Oxford: Blackwell, 1995. [20] YU G. Converastion Analysis [C] // CHEN X & WU D D. East Asian Pragmatics: Commonalities and Variations. New York: Routledge, 2023: 20-25. [21] GARDERN H & FORRESTER M A. Analysing Ineraction in Childhood: Insights from Conversation Analysis [C]. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2010. [22] 吴亚欣,于国栋. 为会话分析正名[J]. 山西大学学报(哲学社会科学版),2017,40(1):85-90. [23] SCHEGLOFF E. A. Confirming allusions:toward an empirical account of action [J]. American Journal of Sociology, 1996, 102(1):161-216. doi: 10.1086/230911 [24] HOEY E M & KENDRICK K H. Conversation analysis [C] // de GROOT M B A & HAGOORT P. Research Methods in Psycholinguistcs and the Neurobioglogy of Langauge: A Practical Guide. NJ: John Wiley & Sons, 2017: 151-173. [25] KENDRICK K H. Other-initiated repair in English [J]. Open Linguisitics, 2015, 1(1):164-190. [26] SCHEGLOFF E A. When “Others” initiate repair [J]. Applied Linguistics, 2000, 21(2):205-243. doi: 10.1093/applin/21.2.205 [27] LERNER G H & KITZINGER C. Research at the Intersection of Reference and Repair:Introduction to the special issue [J]. Research on Language and Social Interaction, 2012, 45(2):111-115. doi: 10.1080/08351813.2012.673371 [28] SCHEGLOFF E A. Sequence Organization in Interaction: A Primer in Conversation Analysis [M]. New York: Cambridge University Press, 2007. [29] 于国栋,吴亚欣. 阻抗诊疗建议的会话常规研究[J]. 现代外语,2022,45(1):17-28. [30] SCHEGLOFF E A. On dispensability [J]. Research on Language and Social Interaction, 2004, 37(2):95-149. doi: 10.1207/s15327973rlsi3702_2 [31] 于国栋. 什么是会话分析[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2022. [32] 于国栋. 会话分析[M].上海: 上海外语教育出版社, 2008. [33] DREW P. ‘Open’ class repair initiators in response to sequential sources of troubles in conversation [J]. Journal of Pragmatics, 1997, 28(1):69-101. doi: 10.1016/S0378-2166(97)89759-7 [34] SVENNEVIG J. Trying the easiest solution first in other-initiation of repair [J]. Journal of Pragmatics, 2008, 40(2):333-348. doi: 10.1016/j.pragma.2007.11.007 [35] ROBINSON J D. What “What?” Tells us about how conversationalists manage intersubjectivity [J]. Research on Language and Social Interaction, 2014, 47(2):109-129. doi: 10.1080/08351813.2014.900214 [36] 强星娜. 知情状态与直陈语气词“嘛”[J]. 世界汉语教学,2008(2):54-63. [37] 曾小荣,马博森. 物体指称行为中的涉手模式分析[J]. 当代语言学,2015,17(3):331-347. [38] 殷治纲, 李爱军. “嗯”、“啊”类话语标记研究[C] // 中国中文信息学会、新加坡中文与东方语言信息处理学会、武汉大学语言与信息研究中心. 中国计算技术与语言问题研究——第七届中文信息处理国际会议论文集. 中国中文信息学会、新加坡中文与东方语言信息处理学会、武汉大学语言与信息研究中心: 中国中文信息学会, 2007: 736-740. [39] SCHEGLOFF E A. Ten operations in self-initiated, same-turn repair [C] // HAYASHI M, RAYMOND G & SIDNELL J. Conversational Repair and Human Understanding. New York: Cambridge University Press, 2013: 41-70. [40] RHYS C S. Choosing not to repair :sorry as a warrant for interactional progress [J]. Research on Language and Social Interaction, 2013, 46(1):84-103. doi: 10.1080/08351813.2012.726887 [41] KARMILOFF-SMITH A. Language and cognitive process from a developmental perspective [J]. Language and Cognitive Process, 1985, 1(1):61-85. doi: 10.1080/01690968508402071 [42] 宋宜琪,梁丹丹. 角色等级影响下汉语儿童故事讲述任务中指称引入的发展研究[J]. 语言科学,2022,21(3):289-300. [43] 周文娟. 故事、话语和叙事语义语法考辩[J]. 北京科技大学学报(社会科学版),2022,38(3):272-280. [44] 滕达,程璐璐. 认知关联视域下图文语境中儿童指示语的语用识解[J]. 外语学刊,2022(5):104-111. [45] 于晖,宋金戈. 多模态视角下儿童绘本生态意义的社会符号建构[J]. 北京科技大学学报(社会科学版),2022,38(6):667-676. -

下载:

下载: