What Is Systemic Functional Linguistics

-

摘要: 系统功能语言学是韩礼德在20世纪60代开始创建的一个语言学理论。文章围绕着“什么是系统功能语言学?”这个问题对这个学说进行解释和说明,涉及了语言学流派、系统、功能、普通语言学、适用语言学、韩礼德语言学等关键概念。文章的讨论表明,系统功能语言学理论的形成受到中国语言学思想的影响,它的建构与韩礼德和中国的渊源有很重要的关系,中国学者对该理论的研究很好地说明了该理论的中国渊源。Abstract: Systemic Functional Linguistics (SFL) is a linguistic theory founded by Halliday in the 1960s. This paper focuses on the question of “What is systemic functional linguistics?” to explain this theory, involving the key concepts of schools of linguistics, system, function, general linguistics, appliable linguistics and Hallidayan linguistics. The discussion in this paper shows that the theory of SFL was influenced by Chinese linguistic thought, that its construction has an important relationship with Halliday’s connections with China, and that Chinese scholars’ research on this theory is a good illustration of the theory’s Chinese origin.

-

Key words:

- Systemic Functional Linguistics /

- system /

- function /

- appliable linguistics /

- general linguistics

-

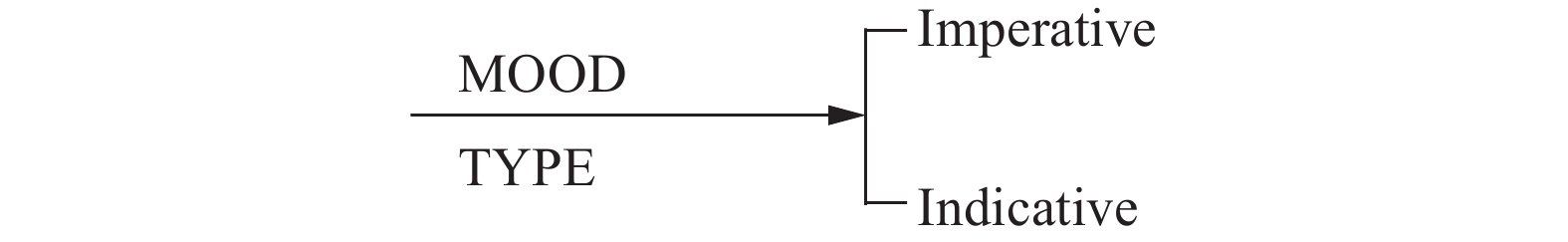

图 1 一个简单的系统

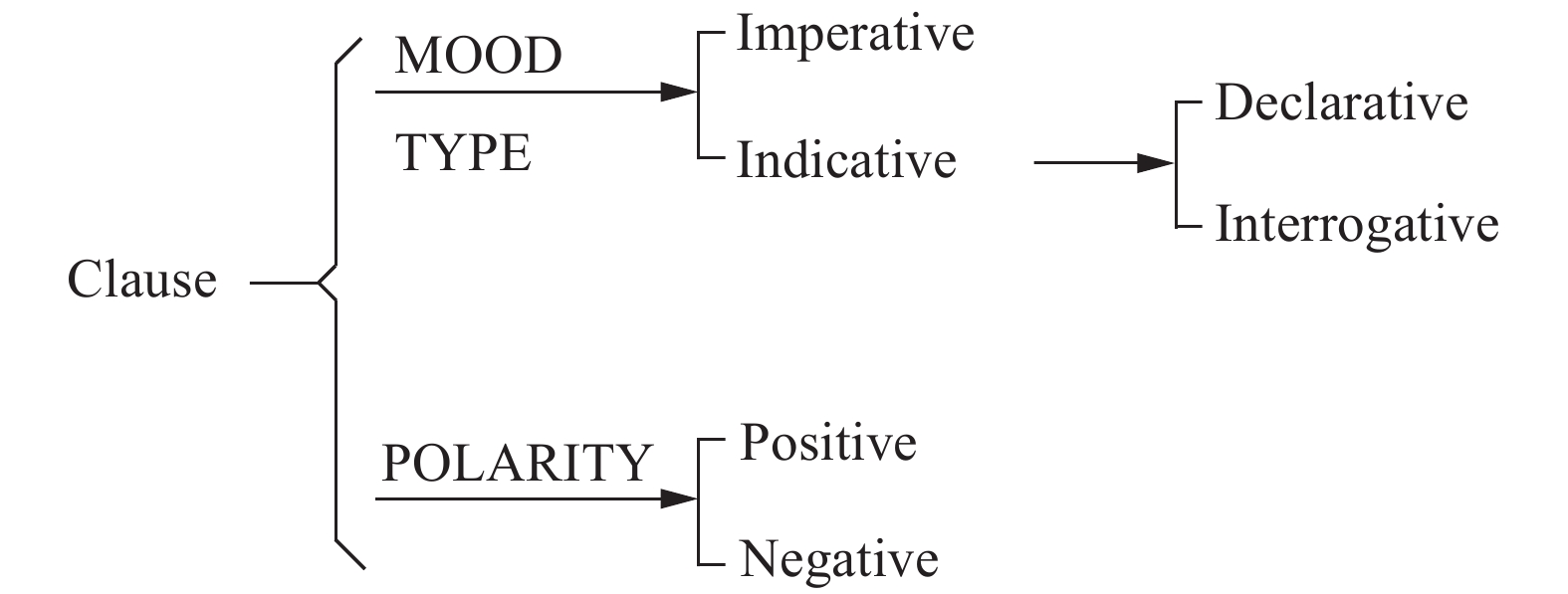

图 2 一个简单的系统网络

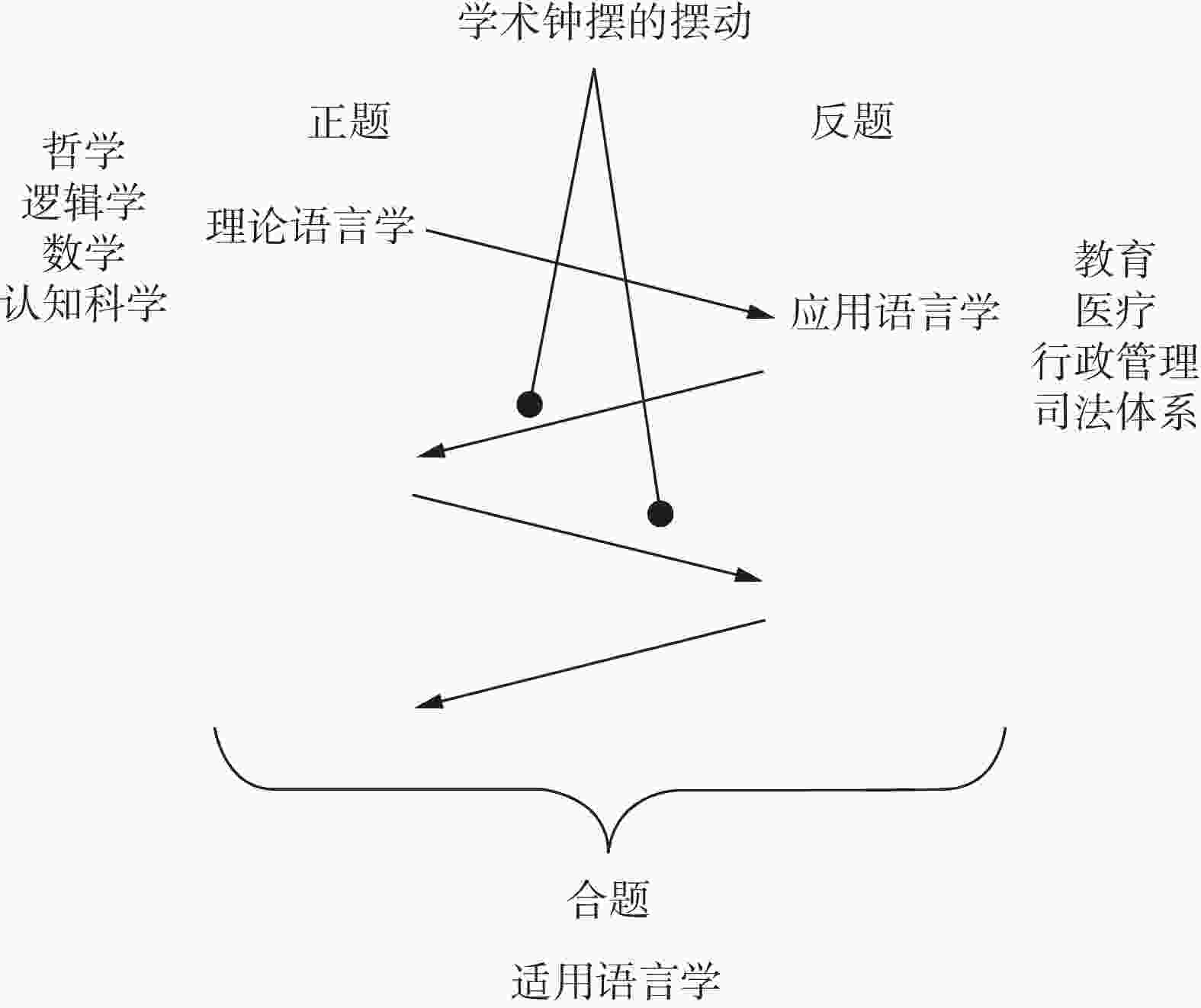

图 3 适用语言学——理论语言学(正题)与应用语言学(反题)的合题

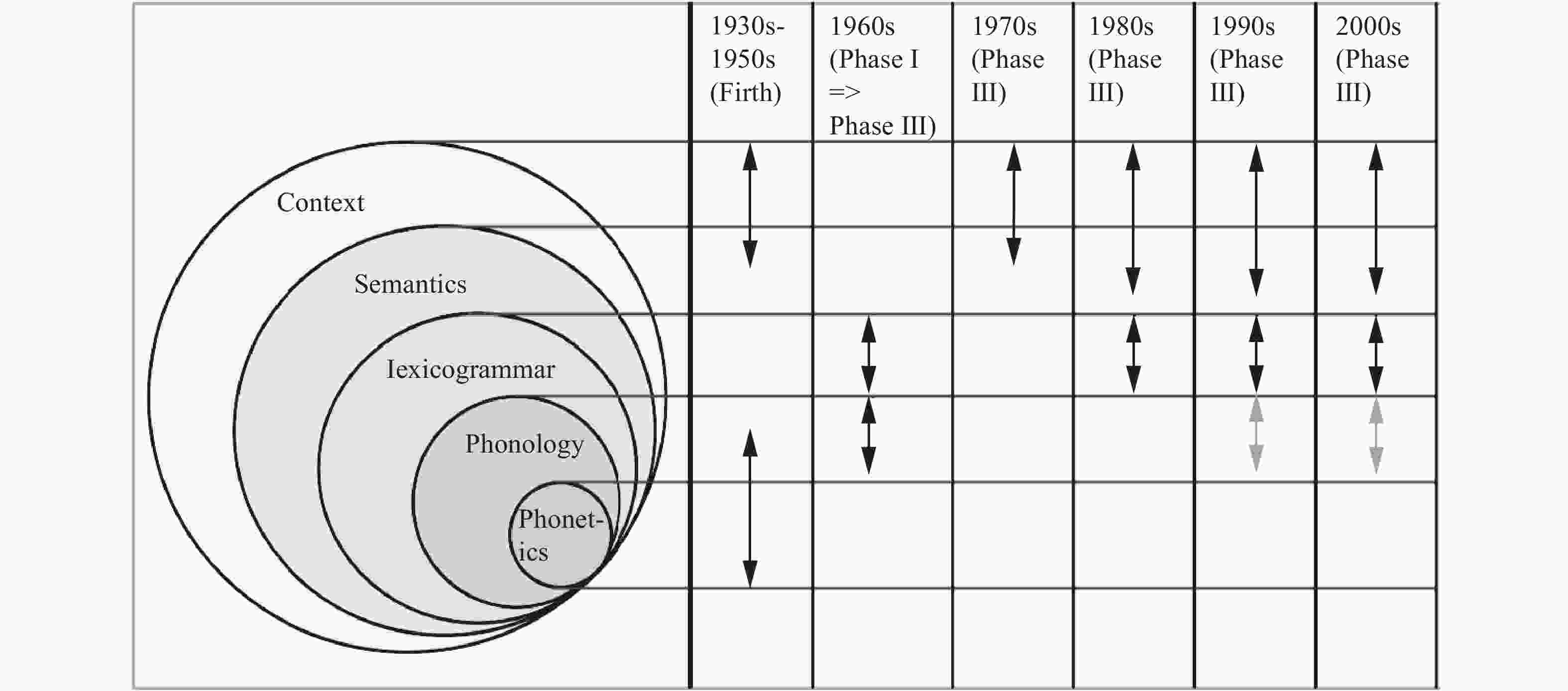

图 4 系统功能语言学的发展阶段

表 1 系统功能语言学与其他功能语言学理论及形式语言学理论的关系

取向 轴 系统(systemic)

(纵聚合paradigmatic)结构(structural)

(横组合syntagmatic)功能 系统功能语言学(SFL) 一般意义上的功能途径:

系统功能语言学(SFL)、布拉格学派(Prague School)、功能话语语法(FDG: Functional Discourse Grammar)、词汇功能语法(LFG: Lexical-Functional Grammar)、角色参照语法(RRG: Role and Reference Grammar)等形式 — 一般意义上的形式途径:

转换语法(TG: Transformational Grammar)、扩展标准理论(EST: Extended Standard Theory)、最简方案(Minimalist Program)、广义短语结构语法(GPSG: Generalized Phrase Structure Grammars)、范畴语法(Categorial Grammar)等 -

[1] SAUSSURE F DE. Cours de Linguistique Générale [M]. Lausanne: Payot, 1916. [2] LYONS J. Introduction to Theoretical Linguistics [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1968. [3] DAVIS P W. Modern Theories of Language [M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc, 1973. [4] SAMPSON G. Schools of Linguistics: Competition and Evolution [M]. London: Hutchinson, 1980. [5] DE BEAUGRANDE R. Linguistic Theory: The Discourse of Fundamental Works [M]. London: Longman, 1991. [6] SEUREN P A M. Western Linguistics: A Historical Introduction [M]. Oxford: Blackwell, 1998. [7] 冯志伟. 现代语言学流派[M]. 西安: 陕西人民出版社, 1999. [8] 朱永生, 严世清, 苗兴伟. 功能语言学导论 [M]. 上海: 上海外语教育出版, 2004. [9] 封宗信. 现代语言学流派概论 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2006. [10] 胡壮麟, 叶起昌. 语言学理论与流派 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2010. [11] 黄国文, 辛志英. 什么是功能语言学 [M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2014. [12] MATTHIESSEN C M I M, WANG B, MA Y Y, et al. Systemic Functional Insights on Language and Linguistics [M]. Singapore: Springer, 2022. [13] WANG B & MA Y Y. Introducing M. A. K. Halliday [M]. London: Routledge, 2022. [14] 黄国文. 中国的系统功能语言学研究: 发展与展望 [C] // 庄智象. 中国外语教育发展战略论坛. 上海: 上海外语教育出版社, 2009: 583-619. [15] 徐烈炯. 功能主义与形式主义[J]. 外国语,2002(2):8-14. [16] HALLIDAY M A K. Ideas about language [C]//WEBSTER J. On Language and Linguistics, Volume 3 in the Collected works of M. A. K. Halliday. London; New York: Continuum, 1977/2003: 92-115. [17] BAXTER B. Ecologism: An Introduction [M]. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999. [18] 黄国文, 常晨光, 编. 功能语言学年度评论(第1辑)[C]. 北京: 高等教育出版社, 2010. [19] HALLIDAY M A K. An Introduction to Functional Grammar [M]. London: Arnold, 1985. [20] HALLIDAY M A K. An Introduction to Functional Grammar (2nd ed. ) [M]. London: Arnold, 1994. [21] HALLIDAY M A K & MATTHIESSEN C M I M. An Introduction to Functional Grammar (3rd ed.) [M]. London: Arnold, 2004. [22] HALLIDAY M A K & MATTHIESSEN C M I M. Halliday’s Introduction to Functional Grammar (4th ed. ) [M]. London: Routledge, 2014. [23] SAPIR E. Language: An Introduction to the Study of Speech [M]. New York; London: Harcourt Brace Jovanovich, 1921. [24] WHORF B L. Language, Thought and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf [C]. CARROLL J B. Cambridge, MA: The MIT Press, 1956. [25] HAAS M R. Men’s and women’s speech in Koasati [J]. Language, 1944, 20(3):142-149. doi: 10.2307/410153 [26] HAAS M R. The Prehistory of Languages [M]. The Hague: Mouton, 1969. [27] PIKE K L. Tone Languages: A Technique for Determining the Number and Type of Pitch Contrasts in a Language, with Studies of Tonemic Substitution and Fusion [M]. Ann Arbor: Michigan University Press, 1948. [28] PIKE K L. Language in Relation to a Uunified Theory of the Structure of Human Behaviour [M]. The Hague: Mouton, 1967. [29] GIVóN T. On Understanding Grammar [M]. New York: Academic Press, 1979. [30] HOPPER P J & THOMPSON S A. Transitivity in grammar and discourse [J]. Language, 1980, 56(2):251-299. doi: 10.1353/lan.1980.0017 [31] LI C N & THOMPSON S A. Mandarin Chinese: A Functional Reference Grammar [M]. Berkeley, Los Angeles; London: University of California Press, 1981. [32] VAN VALIN JR R D. Advances in Role and Reference Grammar [C]. Amsterdam: John Benjamins, 1993. [33] FOLEY W A & VAN VALIN JR R D. Functional Syntax and Universal Grammar [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. [34] VAN VALIN JR R D & LAPOLLA R J. Syntax: Structure, Meaning and Function [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. [35] VAN VALIN JR R D. Functional linguistics [C] // ARONOFF M & REES-MILLER J. The Handbook of Linguistics. 北京: 外语教学与研究出版社, 2001: 319-336. [36] DIK S C. Functional Grammar [M]. Amsterdam: North-Holland, 1978. [37] HENGEVELD K & MACKENZIE J L. Functional discourse grammar [C] // HEINE B & NARROG H. The Oxford Handbook of Linguistic Analysis. Oxford: Oxford University Press, 2010: 367-400. [38] 王铭玉, 于鑫. 功能语言学 [M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2007. [39] FIRTH J R. Papers in Linguistics 1934–1951 [C]. London: Oxford University Press, 1957. [40] FIRTH J R. Selected Papers of J. R. Firth 1952–59 [C]. PALMER F R. London; Harlow: Longmans, 1968. [41] HALLIDAY M A K. Categories of the theory of grammar [J]. Word, 1961(17):241-292. [42] O’DONNELL M. Michael Alexander Kirkwood Halliday: a personal biography [A/OL]. Information on Systemic Functional Linguistics (2019-04-27) [2022-10-01]. http://www.isfla.org/Systemics/History/HallidayLifePart1-2- vOct08.pdf. [43] MARTIN J R. Interviews with M. A . K. Halliday: Language Turned Back on Himself [C]. London: Bloomsbury, 2013. [44] HALLIDAY M A K. Some notes on ‘deep’ grammar [C] // WEBSTER J. On Grammar, Volume 1 in the Collected Works of M. A. K. Halliday. London; New York: Continuum, 1966/2002: 106-117. [45] FONTAINE L, BARTLETT T & O’GRADY G. Systemic Functional Linguistics: Exploring Choice [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. [46] MATTHIESSEN C M I M. Ideas and new directions [C] // HALLIDAY M A K & WEBSTER J. Continuum Companion to Systemic Functional Linguistics. London; New York: Continuum, 2009: 12-58. [47] HALLIDAY M A K. Notes on transitivity and theme:Part 1 [J]. Journal of Linguistics, 1967, 3(1):37-81. doi: 10.1017/S0022226700012949 [48] HALLIDAY M A K. Notes on transitivity and theme:Part 2 [J]. Journal of Linguistics, 1967, 3(2):199-244. doi: 10.1017/S0022226700016613 [49] HALLIDAY M A K. Notes on transitivity and theme:Part 3 [J]. Journal of Linguistics, 1968, 4(2):179-215. doi: 10.1017/S0022226700001882 [50] THOMPSON G. Introducing Functional Grammar [M]. London: Arnold, 1996. [51] THOMPSON G. Introducing Functional Grammar (2nd ed. ) [M]. London: Arnold, 2004. [52] THOMPSON G. Introducing Functional Grammar (3rd ed. ) [M]. London: Arnold, 2014. [53] 黄国文, 陈瑜敏. 系统功能语言学十讲[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2021. [54] FAWCETT R P. Cognitive Linguistics and Social Interaction: Towards an Integrated Model of a Systemic Functional Grammar and the Other Components of a Communicating Mind [M]. Heidelberg: Julius Groos, 1980. [55] FAWCETT R P. A Theory of Syntax for Systemic Functional Linguistics [M]. Amsterdam: John Benjamins, 2000. [56] FAWCETT R P. Invitation to Systemic Functional Linguistics through the Cardiff Grammar: An Extension and Simplification of Halliday’s Systemic Functional Grammar [M]. London: Equinox, 2008. [57] HALLIDAY M A K. Learning How to Mean: Explorations in the Development of Language [M]. London: Edward Arnold, 1975. [58] COFFIN C. Theoretical approaches to written language — a TESOL perspective [C] // BURNS A & COFFIN C. Analysing English in a Global Context. London: Routledge, 2001: 93-122. [59] WEBSTER J. Michael Alexander Kirkwood (M. A . K. ) Halliday — a brief biography [C] // WEBSTER J. The Bloomsbury Companion to M. A. K. Halliday. London; New York: Bloomsbury, 2015: 3-14. [60] HALLIDAY M A K. Some lexicogrammatical features of the dialects of the Pearl River Delta [A]. Unpublished manuscript, 1950. [61] HALLIDAY M A K & ELLIS J. Temporal categories in the Chinese verb [A]. Unpublished manuscript, 1951. [62] HALLIDAY M A K. The Language of the Chinese Secret History of the Mongols [D]. Cambridge: Cambridge University, 1955. [63] HALLIDAY M A K. Grammatical categories in modern Chinese [C] // WEBSTER J. Studies in Chinese Language, Volume 8 in the Collected Works of M. A. K. Halliday. London; New York: Continuum, 1956/2006: 209-248. [64] HALLIDAY M A K. Some aspects of systematic description and comparison in grammatical analysis [C] // FIRTH J R. Studies in Linguistic Analysis. Oxford: Blackwell, 1957: 54-67. [65] HALLIDAY M A K. The Language of the Chinese Secret History of the Mongols [M]. Oxford: Basil Blackwell, 1959. [66] HALLIDAY M A K,何远秀,杨炳钧. 系统功能语言学的马克思主义取向−韩礼德专题访谈录[J]. 当代外语研究,2015(7):1-3. [67] 戴凡, 常晨光. 韩礼德与中山大学[C]. 广州: 中山大学出版社, 2019. [68] HALLIDAY M A K. Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning [M]. London: Arnold, 1978. [69] HALLIDAY M A K. On Grammar, Volume 1 in the Collected Works of M. A . K. Halliday [C]. WEBSTER J. London; New York: Continuum, 2002. [70] HALLIDAY M A K. Linguistic Studies of Text and Discourse, Volume 2 in the Collected Works of M. A. K. Halliday [C]. WEBSTER J. London; New York: Continuum, 2002. [71] HALLIDAY M A K. On Language and Linguistics, Volume 3 in the Collected Works of M. A. K. Halliday [C]. WEBSTER J. London; New York: Continuum, 2003. [72] HALLIDAY M A K. The Language of Early Childhood, Volume 4 in the Collected Works of M. A. K. Halliday [C]. WEBSTER J. London; New York: Continuum, 2004. [73] HALLIDAY M A K. The Language of Science, Volume 5 in the Collected Works of M. A. K. Halliday [C]. WEBSTER J. London; New York: Continuum, 2004. [74] HALLIDAY M A K. Computational and Quantitative Studies, Volume 6 in the Collected Works of M. A. K. Halliday [C]. WEBSTER J. London; New York: Continuum, 2005. [75] HALLIDAY M A K. Studies in English Language, Volume 7 in the Collected Works of M. A. K. Halliday [C]. WEBSTER J. London; New York: Continuum, 2005. [76] HALLIDAY M A K. Studies in Chinese Language, Volume 8 in the Collected Works of M. A. K. Halliday [C]. WEBSTER J. London; New York: Continuum, 2006. [77] HALLIDAY M A K. Language and Education, Volume 9 in the Collected Works of M. A. K. Halliday [C]. WEBSTER J. London; New York: Continuum, 2009. [78] HALLIDAY M A K. Language and Society, Volume 10 in the Collected Works of M. A. K. Halliday [C]. WEBSTER J. London; New York: Continuum, 2009. [79] HALLIDAY M A K. Halliday in the 21st Century, Volume 11 in the Collected Works of M. A. K. Halliday [C]. London; New York: Bloomsbury, 2013. [80] 黄国文. 个别语言学研究与科研创新[J]. 外语学刊,2007(1):35-39. [81] Caffarel A, Martin J R & Matthiessen C M I M. Language Typology: A Functional Perspective [C]. Amsterdam; Philadelphia, PA: John Benjamins, 2004. [82] TERUYA K & MATTHIESSEN C M I M. Halliday in relation to language comparison and typology [C] // WEBSTER J. The Bloomsbury Companion to M. A. K. Halliday. London; New York: Bloomsbury, 2015: 427-452. [83] MARTIN J R, DORAN Y J & FIGUEREDO G. Systemic Functional Language Description: Making Meaning Matter [C]. Abingdon; New York: Routledge, 2020. [84] 辛志英, 黄国文. 语言对比与语言类型学研究[C]//黄国文, 辛志英. 系统功能语言学研究现状和发展趋势. 北京: 外语教学与研究出版社, 2012: 421-434. [85] 辛志英, 黄国文. 系统功能语言学的发展阶段[C]//黄国文, 辛志英. 系统功能语言学研究现状和发展趋势. 北京: 外语教学与研究出版社, 2012: 56-83. [86] HALLIDAY M A K. Working with meaning: towards an appliable linguistics [C] // WEBSTER J. Meaning in Context: Implementing Intelligent Applications of Language Studies. London: Continuum, 2008: 7-23. [87] 胡壮麟. 解读韩礼德的Appliable Linguistics[J]. 四川外语学院学报,2007(6):1-6. [88] 王勇,徐杰. 系统功能语言学与语言类型学[J]. 外国语,2011,34(3):40-48. [89] 黄国文. 作为普通语言学的系统功能语言学[J]. 中国外语,2007,4(5):14-19. [90] HALLIDAY M A K. Some theoretical considerations underlying the teaching of English in China[J]. 英语研究(“功能语言学研究”专辑),2006,4(4):7-20. [91] 胡壮麟. 韩礼德学术思想的中国渊源和回归[M]. 北京: 中国外语与教育研究出版社, 2018. [92] HALLIDAY M A K. Applied linguistics as an evolving theme [C] // WEBSTER J. Language and Education, Volume 9 in the Collected Works of M. A. K. Halliday. London; New York: Continuum, 2007: 1-19. [93] 黄国文. 作为适用语言学的系统功能语言学[J]. 英语研究(“语篇分析研究”专辑),2006(4):1-6. . [94] 黄国文, 常晨光, 戴凡. 功能语言学与适用语言学 [M]. 广州: 中山大学出版社, 2006. [95] MATTHIESSEN C M I M. Appliable discourse analysis [C] // FANG Y & WEBSTER J. Developing Systemic Functional Linguistics: Theory and Application. London: Equinox, 2014: 135-205. [96] HALLIDAY M A K. The influence of Marxism [C]//WEBSTER J. The Bloomsbury Companion to M. A. K. Halliday. London; New York: Bloomsbury, 2015: 94-100. [97] HALLIDAY M A K. Methods–techniques–problems [C] // HALLIDAY M A K & WEBSTER J. The Continuum Companion to Systemic Functional Linguistics. London: Continuum, 2009: 59-86. [98] HALLIDAY M A K,胡壮麟,朱永生. Interviewing Professor M. A. K. Halliday by Hu Zhuanglin and Zhu Yongsheng[J]. 中国外语,2010,7(6):17-24. [99] PIKE K L & PIKE E G. Text and Tagmeme [M]. Norwood, NJ: Ablex, 1983. [100] LAMB S. Outline of Sratificational Grammar [M]. Washington, DC: Georgetown University Press, 1966. [101] GARCÍA A M, SULLIVAN W J & TSIANG S. An Introduction to Relational Network Theory: History, Principles, and Descriptive Applications [M]. Sheffield: Equinox, 2017. [102] HALLIDAY M A K. Systemic background [C] // WEBSTER J. On Language and Linguistics, Volume 3 in the Collected Works of M. A. K. Halliday. London; New York: Continuum, 1985/2003: 185-198. [103] HALLIDAY M A K. Linguistics in the university: the question of social accountability [C] // COPELAND J E. New Directions in Linguistics and Semiotics. Houston, TX: Rice University, 1984: 51-67. [104] HUANG G W. Hallidayan linguistics in China [J]. World Englishes, 2002, 21(2):281-290. doi: 10.1111/1467-971X.00248 [105] HALLIDAY M A K, MCINTOSH A & STREVENS P. The Linguistic Sciences and Language Teaching [M]. London: Longman, 1964. [106] CATFORD J C. A Linguistic Theory of Translation [M]. London: Oxford University Press, 1965. [107] BARTLETT T & O’GRADY G. The Routledge Handbook of Systemic Functional Linguistics [C]. Abingdon; New York: Routledge, 2017. [108] MARTIN J R. Types of writing in infants and primary school [C] // UNSWORTH L. Reading, Writing, Spelling: Proceedings of Fifth Macarthur Reading/Language Symposium. Sydney: Macarthur Institute of Higher Education, 1984: 34-55. [109] ROSE D & MARTIN J R. Learning to Write, Reading to Learn: Genre, Knowledge and Pedagogy in the Sydney School [M]. London: Equinox, 2012. [110] MARTIN J R & WHITE P R R. The Language of Evaluation: Appraisal in English [M]. London: Palgrave, 2005. [111] MARTIN J R. Positive discourse analysis:solidarity and change[J]. 英语研究,2006(4):21-35. [112] MARTIN J R. English Text: System and Structure [M]. Amsterdam: Benjamins, 1992. [113] MARTIN J R. Modelling context: a crooked path of progress in contextual linguistics [C] // GHADESSY M. Text and Context in Functional Linguistics. Amsterdam: John Benjamins, 1998: 25-61. [114] BERRY M. An Introduction to Systemic Linguistics: 1, Structures and Systems [M]. London: Batsford, 1975. [115] BERRY M. An Introduction to Systemic Linguistics: 2, Levels and Links [M]. London: Batsford, 1977. [116] BUTLER C S. Systemic Linguistics: Theory and Application [M]. London: Batsford, 1985. [117] DAVIDSE K. M. A. K. Halliday’s functional grammar and the Prague School [C] // DIRVEN R & FRIED V. Functionalism in Linguistics. Amsterdam: John Benjamins, 1986: 39-79. [118] DAVIDSE K. Transitive/ergative: The Janus-headed grammar of actions and events [C] // DAVIES M & RAVELLI L J. Advances in Systemic Linguistics: Recent theory and practice. London: Frances Pinter, 1992: 105-135. [119] DAVIDSE K. Ditransitivity and possession [C] // HASAN R, CLORAN C & BUTT D. Functional Descriptions: Theory in practice. Amsterdam: John Benjamins, 1996: 85-144. [120] DAVIDSE K. Categories of Experiential Grammar [M]. Nottingham: University of Nottingham, 1999. [121] 胡壮麟, 朱永生, 张德禄, 李战子. 系统功能语言学概论 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2005. [122] HASAN R, CLORAN C, WILLIAMS G, et al. Semantic networks: the description of meaning in SFL [C] // HASAN R, MATTHIESSEN C M I M & WEBSTER J. Continuing Discourse on Language: A Functional Perspective (Volume 2). London: Equinox, 2007: 697-738. [123] 黄国文, 辛志英. 解读“系统功能语言学”[C] // 黄国文, 辛志英. 系统功能语言学研究现状和发展趋势. 北京: 外语教学与研究出版社, 2012: 1-25. [124] MATTHIESSEN C M I M. The ‘architecture’ of language according to systemic functional theory: developments since the 1970s [C] // HASAN R, MATTHIESSEN C M I M & WEBSTER J. Continuing Discourse on Language: A Functional Perspective (Volume 2). London: Equinox, 2007: 505-561. [125] MATTHIESSEN C M I M. Lexicogrammar in Systemic Functional Linguistics: descriptive and theoretical developments in the ‘IFG’ tradition since the 1970s [C] // HASAN R, MATTHIESSEN C M I M & WEBSTER J. Continuing Discourse on Language: A Functional Perspective (Volume 2). London: Equinox, 2007: 765-858. [126] 彭宣维. 语言与语言学概论——汉语系统功能语法 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2011. [127] 何伟, 高生文, 贾培培, 等. 汉语功能句法分析 [M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2015. [128] 杨延宁. 汉语语法隐喻研究 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2020. [129] 苗兴伟, 张蕾. 汉语语篇分析[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2021. [130] 张德禄. 系统功能语言学在中国的发展 [J]. 中国外语, 2006, 3(2): 27-32. [131] 王红阳. 中国语境下的系统功能语言学研究 [M]. 北京: 海洋出版社, 2010. [132] 黄国文, 辛志英. 系统功能语言学研究现状和发展趋势 [M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2012. [133] 胡壮麟. 韩礼德学术思想的中国渊源和回归 [C]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2018. [134] WANG Y & ZHOU Y. Systemic-Functional Linguistics in China (2010—2016) [J]. Word, 2018, 64(1):9-37. doi: 10.1080/00437956.2018.1427085 [135] 黄国文. 系统功能句法分析的目的和原则[J]. 外语学刊,2007(3):39-45. doi: 10.3969/j.issn.1000-0100.2007.03.007 -

下载:

下载: