A Summary of Domestic Research on Chinese Construction Grammar in the Last Decade

-

摘要: 构式语法自引入国内后,与汉语研究相结合逐渐成为一个新增长的研究热点。鉴于近十年国内汉语构式研究与过去相比变化较大,文章借助CSSCI数据库,以“构式”或“构式语法”为检索关键词,从理论研究、运用研究和应用研究3个方面考察2010—2019年国内汉语构式语法的研究现状。文章发现近十年国内汉语构式研究与之前相比虽有较快发展,但不可避免地存在一些局限性,如量化研究、中介语研究成果不多,构式对/构式群取例标准单一等,这些不均衡现象有待研究者进一步挖掘。Abstract: Since construction grammar was introduced into China, the combination of Chinese research and grammar has become a new research hotspot. Considering the great changes in the domestic Chinese construction research during the past decade compared with the previous studies, this article aims to summarize studies on Chinese construction grammar in 2010−2019 from the following aspects: theoretical research, operational research, and applied research. Especially, this study would set “construction” or “construction grammar” as search words based on the CSSCI database. The research found that the research on domestic Chinese constructions in the last decade has developed rapidly but unevenly. For instance, few studies focused on quantitative methods and interlanguage. And in the selection of construction, the researchers tended to choose a fixed criterion. These imbalances are worthy of further exploration in the future.

-

Key words:

- construction grammar /

- Chinese research /

- research status /

- developmental direction

-

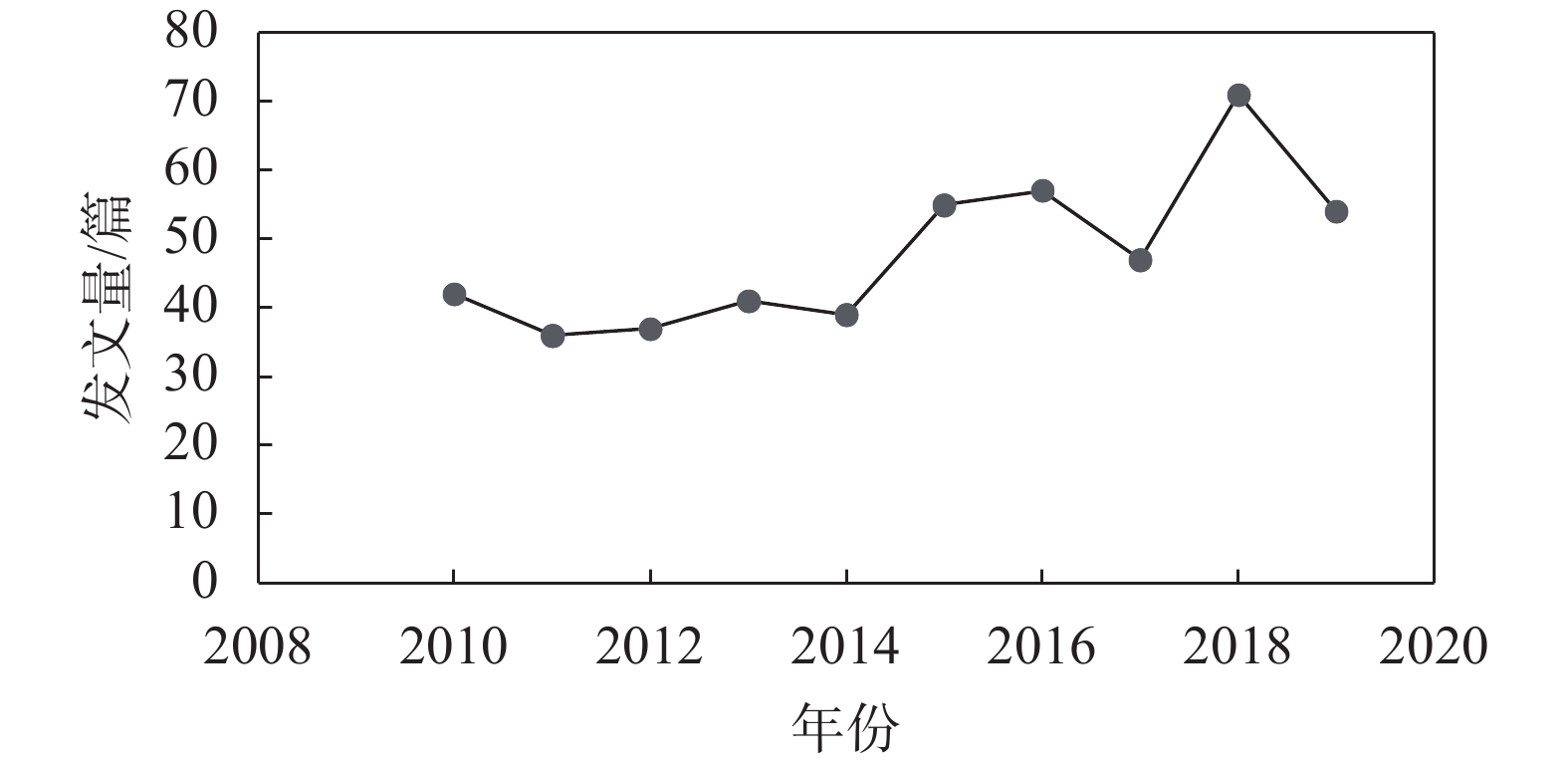

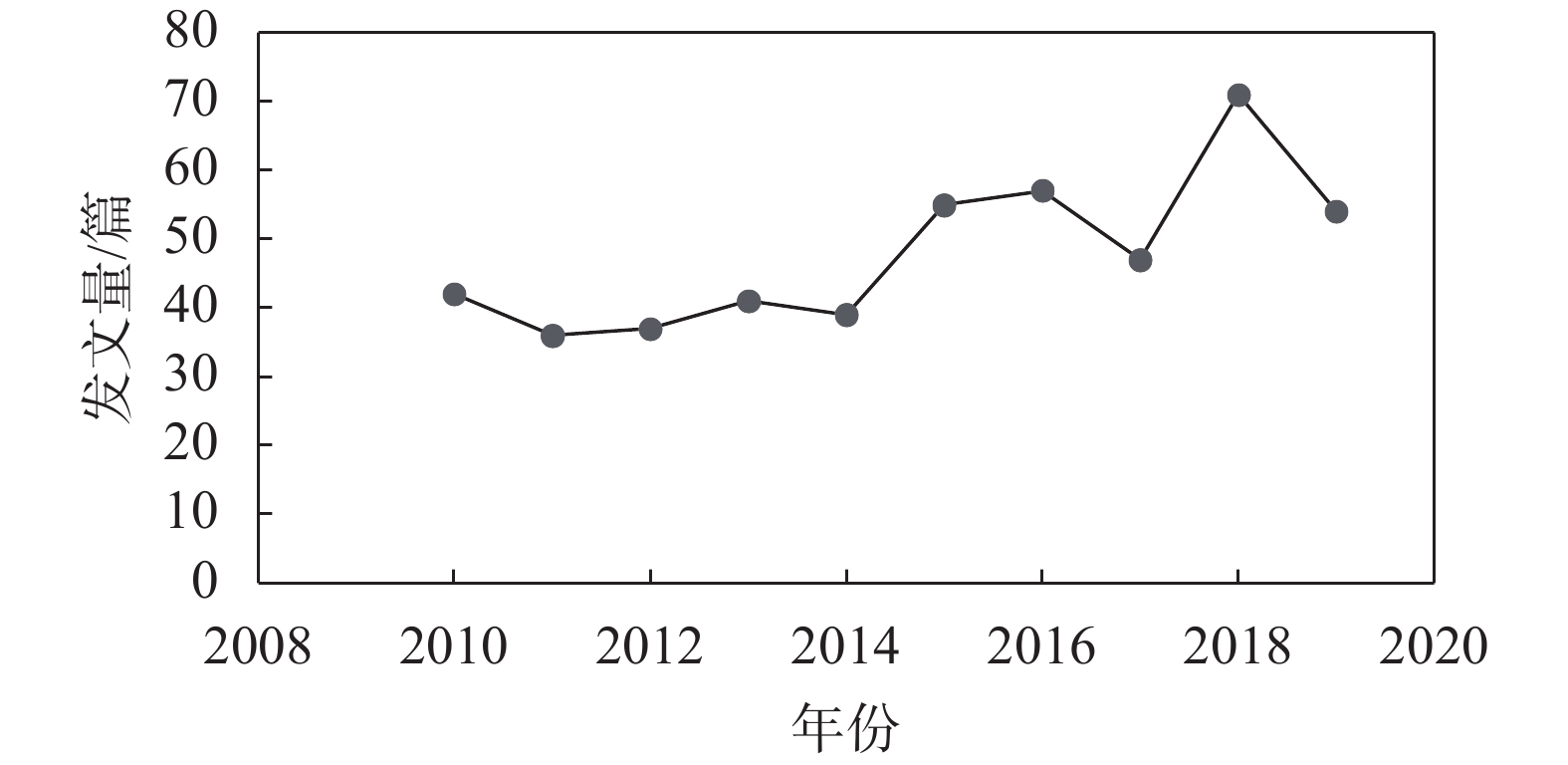

图 1 2010—2019年国内汉语构式语法发文量趋势图

-

[1] GOLDBERG A E. Construction: A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M]. Chicago: University Chicago Press, 1995. [2] FILLMORE C J, Kay P & O’Connor M C. Regularity and idiomaticity in grammatical constructions: the case of let alone[J]. Language, 1988, 64(3):501-538. doi: 10.2307/414531 [3] KAY P & FILLMORE C J. Grammatical constructions and linguistic generalizations: “the what’s X doing Y?” construction[J]. Language, 1999, 75(1):1-33. doi: 10.1353/lan.1999.0033 [4] CROFT W. Radical Construction Grammar: Syntactic Theory in Typological Perspective[M]. Oxford: Oxford University Press, 2001. [5] 张伯江. 现代汉语的双及物结构式[J]. 中国语文,1999(3):175-184. [6] 张娟. 国内汉语构式语法研究十年[J]. 汉语学习,2013(2):65-77. [7] 许艾明. 构式定义中“不能严格预测”的再思考[J]. 外语教学与研究,2012,44(6):935-943. [8] 郑娟曼. 不可推导性与构式的本质[J]. 学术研究,2012(7):151-156. doi: 10.3969/j.issn.1000-7326.2012.07.025 [9] 陆俭明. 构式语法理论有待深究的三个问题[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版),2016(4):2-7. [10] 陆俭明,吴海波. 构式语法理论研究中需要澄清的一些问题[J]. 外语研究,2018,35(2):1-5,112. [11] 施春宏. “招聘”和“求职”: 构式压制中双向互动的合力机制[J]. 当代修辞学,2014(2):1-11. doi: 10.3969/j.issn.1674-8026.2014.02.001 [12] 施春宏. 构式压制现象分析的语言学价值[J]. 当代修辞学,2015(2):12-28. [13] 袁野. 论语篇构式语法及语篇构式压制[J]. 外国语(上海外国语大学学报),2011,34(5):38-45. [14] 袁野. 试论汉语的体压制[J]. 世界汉语教学,2011,25(3):334-345. [15] 崔雅丽. 构式语言压制现象研究−基于构式法的认知机制[J]. 外语教学,2012,33(3):34-38. [16] 赵凌珺,卢植. 基于认知构式语法的构式项压制现象研究[J]. 外语学刊,2013(3):55-59. [17] 方强,张萍. 构式对词项主观性的压制研究[J]. 现代外语(双月刊),2016,39(1):22-30, 145. [18] 施春宏. 互动构式语法的基本理念及其研究路径[J]. 当代修辞学,2016(2):12-29. [19] 程琪龙,程倩雯. 动词和构式之间的关系−动词语义焦点[J]. 外语教学,2014,35(3):1-6. [20] 程琪龙,程倩雯. 动词和构式的关系−构式进路的利弊[J]. 当代语言学,2015,17(1):35-46, 125. [21] 陈满华. 构式语法的方法论价值刍议[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版),2016(4):13-16. [22] 张翼. 认知语法和构式语法在论元结构问题上的互补性[J]. 外国语(上海外国语大学学报),2011,34(1):44-49. [23] 王寅. 认知构式语法[J]. 外语学刊,2011(2):28-34. [24] 冯奇,吴海波. 认知构式语法: 主要思想和基本原理[J]. 上海大学学报(社会科学版),2015,32(4):133-140. [25] 杨坤. 认知构式语法的基本思想及最新发展[J]. 西南大学学报(社会科学版),2015,41(1):153-159, 192. [26] 龙磊,卢卫中. 词汇构式模型: 构式语法家族的新成员[J]. 外国语(上海外国语大学学报),2019,42(6):18-27. [27] 高波,石敏. 构式语法家族概览[J]. 外语学刊,2010(1):57-61. [28] 胡旭辉. 认知和生成学派视角下的构式理论对比研究−以构式语法和第一语段句法为例[J]. 外国语(上海外国语大学学报),2012,35(3):13-23. [29] 苏丹洁. 构式是一条语块链−构式语块分析法的理论框架[J]. 语言科学,2012,11(3):241-252. [30] 文旭,杨坤. 构式语法研究的历时取向−历时构式语法论纲[J]. 中国外语,2015,12(1):26-34. [31] 彭睿. 语法化·历时构式语法·构式化−历时形态句法理论方法的演进[J]. 语言教学与研究,2016(2):14-29. [32] 何中清. 功能—认知视角下的构式隐喻理论研究[J]. 外语教学,2013,34(5):1-6. [33] 徐永. 认知修辞视阈下的叙事语篇理解[J]. 外语教学,2019,40(4):45-49. [34] 龙国富,陈光. 试论构式化的概念及其理论发展[J]. 外语研究,2018,35(2):6-10. [35] 王雅刚,刘正光. 语义韵研究的理论增长点−构式语法视角[J]. 外语教学,2017,38(6):18-23. [36] 胡健,张佳易. 认知语言学与语料库语言学的结合: 构式搭配分析法[J]. 外国语(上海外国语大学学报),2012,35(4):61-69. [37] 房印杰. 搭配构式分析−应用与发展[J]. 现代外语,2018,41(3):425-435. [38] 张懂. 语料库量化方法在构式语法研究中的应用[J]. 现代外语,2019,42(1):134-145. [39] 刘大为. 从语法构式到修辞构式(上)[J]. 当代修辞学,2010(3):7-17. [40] 刘大为. 从语法构式到修辞构式(下)[J]. 当代修辞学,2010(4):14-23. [41] 陆俭明. 从语法构式到修辞构式再到语法构式[J]. 当代修辞学,2016(1):1-9. [42] 刘利民. 构式的逻辑反思与汉语研究的本位问题−从构建中国特色语言学理论体系的角度看[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版),2012(5):77-82. [43] 张伯江. 构式语法应用于汉语研究的若干思考[J]. 语言教学与研究,2018(4):2-11. doi: 10.3969/j.issn.0257-9448.2018.04.002 [44] 郑娟曼. 汉语口语研究与构式语法理论[J]. 暨南学报(哲学社会科学版),2012,34(1):115-118,125. [45] 施春宏. 句式分析中的构式观及相关理论问题[J]. 汉语学报,2013(2):23-38, 95. doi: 10.3969/j.issn.1672-9501.2013.02.004 [46] 袁野. 新构式语法的外框架模式与汉语短语研究[J]. 外国语,2013,36(3):40-49. [47] 安丰存,程工. 构式形态学及其对汉语词汇研究的启示[J]. 外国语(上海外国语大学学报),2017,40(4):44-54. [48] TRAUGOTT E C. The concepts of constructional mismatch and type-shifting from the perspective of grammaticalization[J]. Cognitive Linguistics, 2007(4):523-557. [49] 吴长安. 待嵌构式的挖掘价值和未来话题[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版),2016(4):8-12. [50] OSTMAN J O. Construction Discourse: a Prolegomenon[C]// OSTMAN J O & Fried M. Construction Grammar(s): Cognitive Grounding and Theoretical Extensions. Amsterdam: Benjamins, 2005: 121-144. [51] 施春宏. 构式语法的理论路径和应用空间[J]. 汉语学报,2017(1):2-13,95. [52] 施春宏. 面向第二语言教学汉语构式研究的基本状况和研究取向[J]. 语言教学与研究,2011(6):98-108. [53] 苏丹洁,陆俭明. “构式—语块”句法分析法和教学法[J]. 世界汉语教学,2010,24(4):557-567. [54] 苏丹洁. 试析“构式-语块”教学法−以存现句教学实验为例[J]. 汉语学习,2010(2):83-90. [55] 苏丹洁. 构式语块教学法的实质−以兼语句教学及实验为例[J]. 语言教学与研究,2011(2):16-22. [56] 袁毓林,詹卫东,施春宏. 汉语“词库—构式”互动的语法描写体系及其教学应用[J]. 语言教学与研究,2014(2):17-25. [57] 李小华,王立非. 第二语言习得的构式语法视角: 构式理论与启示[J]. 外语学刊,2010(2):107-111. [58] 施春宏,邱莹,蔡淑美. 汉语构式二语习得研究的理论思考[J]. 语言教学与研究,2017(5):34-48. doi: 10.3969/j.issn.0257-9448.2017.05.004 [59] 杨旭,刘瑾. 构式化的核心思想及其对构式习得的启示[J]. 外语教学理论与实践,2018(4):26-31. [60] 刘丽. 汉语构式成语能产性的习得研究[J]. 现代外语,2018,41(5):698-710. [61] 张云秋,高亮,王琛. 汉语双及物结构式的儿童语言习得[J]. 当代语言学,2018,20(3):334-356. [62] 高亮. 构式视角下句末助词“吧”的儿童语言习得研究[J], 语言教学与研究, 2018(4): 102-112. [63] 黄理秋,施春宏. 汉语中介语介词性框式结构的偏误分析[J]. 华文教学与研究,2010(3):33-41. doi: 10.3969/j.issn.1674-8174.2010.03.005 [64] 陆燕萍. 英语母语者汉语动结式习得偏误分析−基于构式语法的偏误分析[J]. 语言教学与研究,2012(6):14-20. [65] 朱旻文. 基于构式的第二语言学习者汉语动结式习得研究[J]. 语言教学与研究,2017(4):26-35. doi: 10.3969/j.issn.0257-9448.2017.04.003 [66] 钟书能,傅舒雅. 英语母语者习得汉语虚拟位移构式的实证研究[J]. 外语教学,2017,38(3):49-56. [67] 郝暾. 论元结构构式在汉语母语者与二语学习者句子理解中的作用[J]. 语言教学与研究,2018(4):90-101. doi: 10.3969/j.issn.0257-9448.2018.04.010 [68] 周莉,曹玉瑶. 评价构式“V 都 V 了”与“V 就 V 吧”的比较研究[J]. 语言教学与研究,2018(4):69-80. doi: 10.3969/j.issn.0257-9448.2018.04.008 -

下载:

下载: