A Preliminary Study on the Training Mode of “Industry-Education-Medicine Trinity” for Graduate Students with a Professional Degree in the Cross-field of Medical Engineering

-

摘要: 针对医工交叉领域工程类硕博士专业学位研究生培养面临的问题,文章结合我国工程技术创新和转型升级的现实需求,探索建立涵盖高校、医疗器械企业、研究型医院的“产—教—医三位一体”研究生培养基地以及创新型工程研究生的培养模式和评价体系。以打通产、教、医贯通融合人才培养中的堵点,切实实现分类培养、精准施教,在完成相关研究生培养计划的同时,有效提升工程硕博士专业学位研究生的工程技术水平和解决实际问题的能力,助力我国交叉类专业学位研究生培养的高质量发展。

-

关键词:

- 产教医融合 /

- 产—教—医三位一体 /

- 医工交叉 /

- 工程硕博士专业学位研究生培养

Abstract: In view of the problems faced by the training of master and doctor graduate students of engineering in the cross-field of medical engineering, combined with the practical needs of engineering technology innovation and transformation and upgrading in China, this paper explores the establishment of a “industry-education-medicine trinity” training base for graduate students covering universities, medical device enterprises and research-oriented hospitals, as well as a training model and evaluation system for innovative engineering graduate students. The paper aims to break through the blocking points of the integration of industry, education and medicine talents training, and achieve the classified training and accurate teaching. While completing the relevant graduate training plan, it can also effectively improve the engineering technology level and the ability to solve practical problems of engineering master and doctor graduate students. -

2023年9月,习近平总书记[1]在黑龙江考察调研期间首次提到“新质生产力”,即创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。新质生产力作为先进生产力的具体体现形式,是马克思主义生产力理论的中国创新和实践,是科技创新交叉融合突破所产生的根本性成果[2]。顺应新质生产力发展要求,学科交叉已成为当今科技创新的重要源泉。技术进步为新医科发展提供利器,临床需求则是新工科的重要拓展领域,医工交叉领域具有广阔发展前景,需要大量高素质人才。当前,研究生教育是高层次人才培养的主要途径[3]。其中,工程类硕博士专业学位研究生是我国研究生教育体系的重要组成部分。与学术学位研究生不同,工程类硕博士专业学位研究生的培养更强调工程性、实践性和应用性[4]。但与科教兴国战略特别是健康中国建设需求相比,医工交叉领域工程硕博士专业学位研究生培养还面临一些产、学、研脱节的难题。从中国知网检索情况来看,工程类硕博士专业学位研究生培养方式方面核心期刊论文较少,专门针对医工交叉这一新兴学科领域的分析更是短板,迫切需要创新探索。

一. 医工交叉领域工程硕博士专业学位研究生培养实践面临的问题

工程硕博士专业学位研究生培养的核心就是要提升研究生的工程实践创新能力,使其具有较强解决工程实际问题的能力,以满足国家工程科技与企业发展对高层次应用型人才的需求。然而,由于产教融合观念方兴未艾、医工交叉又属于新的研究领域,传统教学方式难以贯通理论革新与实践发展,无形中制约了其实践创新能力的提升。从教学实践来看,主要表现为以下几方面:

一 课程设置及教学与实际需求存在差距

在传统工科领域,由于学科“壁垒”的存在,学生难以将不同学科的知识有机结合起来[5];大多数工程硕博士专业学位研究生培养模式和学术学位硕博士研究生区别不大,制约了其工程、实践和应用能力的发展。高校非学术型研究生的课程设置包括公共学位课、专业学位课和选修课三大部分,其中多所高校所有课程都是套用学术型硕博士研究生的课程,并没有针对工程硕博士专业学位研究生开设专门的课程。实际上,统一的课程体系难以满足工程硕博士专业学位研究生的需求。在一份针对工程博士的调查研究中发现,工程博士的培养在招生制度、培养方式和课程设置上与工学博士几无差别[6]24。而在医工交叉学科领域,这种现象尤其显著。许多医工交叉学科培养缺乏独特的课程体系。在课程设置上,常常存在两门学科各自为政的状态,课程体系融合度不高。许多医工交叉领域学生反映,工科的课程和理论培养以及技术相关课程较多,但是与医学相关的课程尤其是临床相关课程较少。学生无法获得更多的临床实践,更无法达到医工交叉学科培养的目标[7]57。其次,在课程设置中,实践性不强,缺少实际的企业和医院联合培养模式[8]。在医工交叉领域工程硕博士专业学位研究生培养中,某些高校仅通过邀请企业专家或医学专家开设讲座、论坛等形式开展实践教学,并未开设实习实践及临床类课程,导致研究生参与度不高,这显然不利于研究生实践创新工程能力的提升。

二 实践环节方面的培养机制不够完善

医工交叉领域专业学位研究生的培养方案要求高校加强实践基地建设,实行双导师制。然而目前,很多校企合作停留在硬件资源共享层面,由于体制机制及经费投入等原因,高校缺少长期稳定的企业实践培训基地及临床实践基地[9]。此前一项调研数据显示,2019年工程类专业学位研究生去实践基地实践的比例仅为10.5%,远低于调查的另外四类专业(医学类、管理服务类、商务法律类和教育文化类)的比例[10]。造成这种现象的原因,主要与实践基地数量不多、建设不够完善有直接关系。而针对医工交叉领域的工程硕博士专业学位研究生,如果同时拥有企业实践培训基地和临床培训基地,将极大提高其工程实践和解决复杂医工交叉工程问题的能力。

另一方面,实行双导师制是培养医工交叉工程硕博士专业学位研究生的重要途径之一。目前,部分高校聘请了企业工程技术人员担任工程类专业学位研究生的第二导师,但多数院校并未良好贯彻双导师制。校内导师往往缺乏实践经历,而校外导师对研究生指导的时间和内容往往不足,并且两类导师缺乏良好的互动沟通,难以在研究生培养中做到协同育人,并未实现双导师制在非学术型研究生培养中的价值[11]。此外,部分高校针对校外导师的聘任制度不够健全,导师的职责不明确,以至于导师对学生的指导缺乏针对性[12]。另外,针对医工交叉领域的专业学位研究生培养,需要以临床应用需求为导向,以产出能解决临床实际问题的新技术、新方法为目标。因此,产业工程导师及产业临床导师的设置对医工交叉领域的专业学位研究生培养具有重要的意义。然而目前还未见高校针对医工交叉领域的专业学位研究生同时设置产业工程导师及产业临床导师为校外导师。

三 研究生培养评价标准较为单一

目前,工程硕博士专业学位研究生的毕业考核形式仍旧以学位论文为主,通过论文评判其综合运用科学理论、方法和技术解决实际问题的能力。与学术型硕博士研究生相比,工程硕博士专业学位研究生的毕业考核形式可以多元化,包括项目管理、案例分析、产品开发、规划设计、应用基础研究、调研报告等[13]48。北京航空航天大学马永红等[10]在2015、2017和2019年进行了3次调研,收集了课程教学、导师指导、实习实践、毕业审核、职业资格认证等相关数据,测量产教融合专业研究生培养的广度以及深度。调研结果表明,以非论文方式进行毕业考核的比重在2015、2017和2019年分别为11.9%、13.3%和10.4%。说明目前专业学位研究生培养评价体系标准单一,仍旧主要以论文考核为评价标准,其它考核形式方法的应用并不广泛。在此前的一项针对工程博士的调查研究中也有学生指出,在当前实际培养过程中,工程博士的毕业条件仍然存在“唯论文”的情况[6]27。

上述工程硕博士专业学位研究生培养实践面临的困境在新兴的医工交叉领域表现尤为明显,有必要在国家重点支持健康领域的医工交叉学科,探索建立产教融合研究生联合培养基地,切实实现研究生分类培养,在完成相关研究生培养计划的同时提升工程硕博士专业学位研究生的工程技术水平和解决实际问题的能力。

二. 专业学位研究生“产—教—医三位一体”培养模式的总体思路与探索

一 理论和总体思路

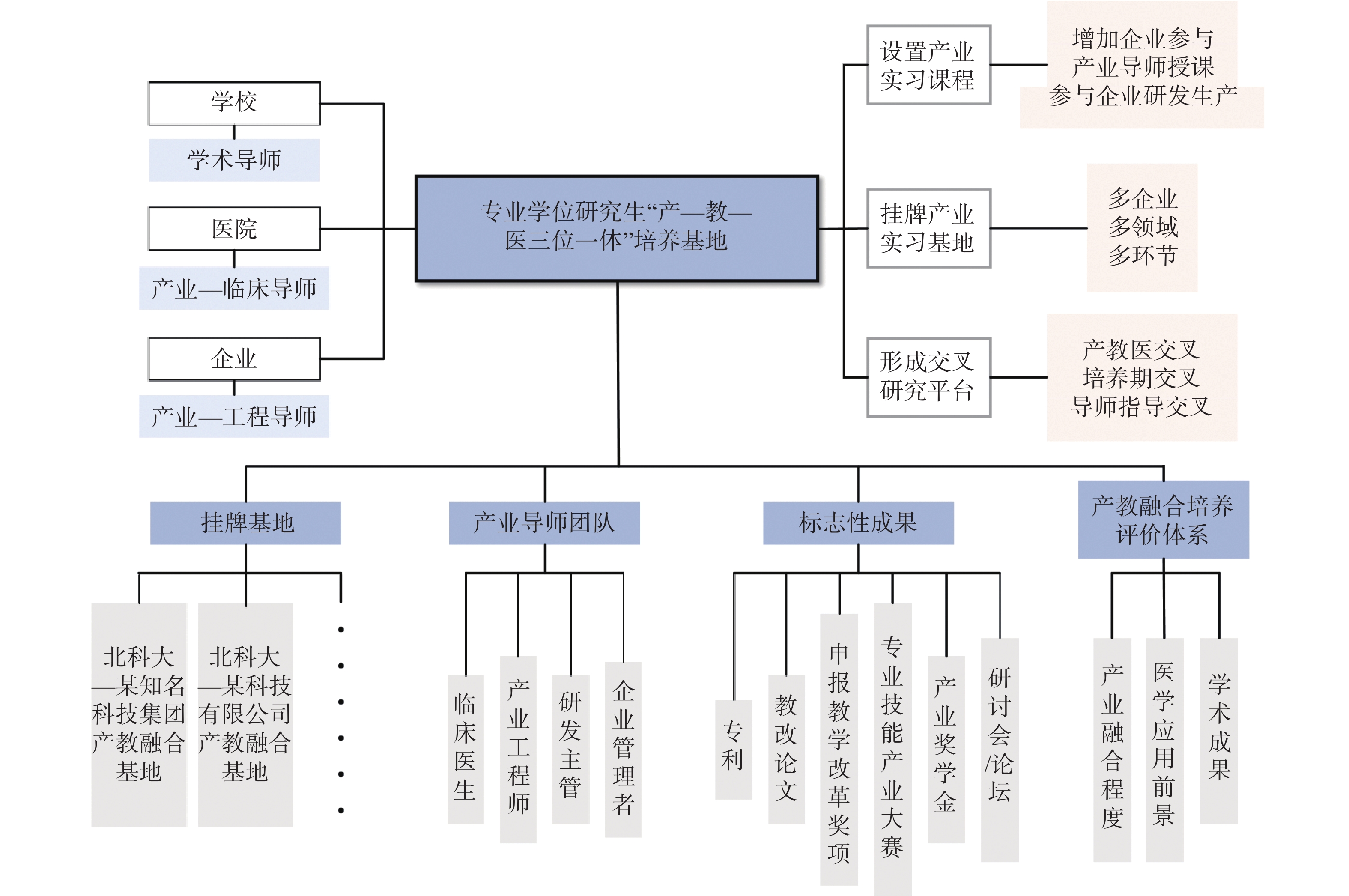

围绕如何培养创新能力,美国知名心理学家斯腾伯格教授提出“创造力三维模型理论” [14]269[15]187-188,该理论认为创造力取决于3个维度的平衡,一是动力维度,即指创新精神;二是智力维度,即指创造性思维;三是人格维度,即指个性创造品质。“创造力三维模型理论”契合新质生产力发展的时代需求,能够有效贯通产、教、医三者之间的壁垒,实现教学科研与产业发展需求的精准对接。具体而言,医疗实践需求为创新能力培养提供了动力之源,教学科研为创新能力培养提供了智力支撑,产业培训、实习则有助于提升工程专业学位研究生的创造品质。源于“创造力三维模型理论”的启发,本团队持续聚焦医工交叉领域的人才培养[16],结合临床需求导向的研发和产业发展特点,基于多年的教学实践摸索出涵盖高校、医疗器械企业、研究型医院的“产—教—医三位一体”研究生培养基地以及创新型工程研究生的培养模式和评价体系。这一教学培养模式重在突出工程硕博士专业学位研究生培养的针对性、应用性、实践性,整合高校、医疗器械企业、研究型医院的信息与资源优势,在“新工科”视域下以新的育人理念、培养模式和评价体系助力创新型工程研究生培养,以教学科研实际行动深入落实科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,开辟新赛道、塑造发展新优势[17−18]。为简明体现模式的总体思路,将专业学位研究生“产—教—医三位一体”培养模式的有关要素和实践流程,详见图1。

二 培养模式的构建

1 建立多级培养平台

立足医工结合、学科交叉的特点,以现有合作医疗企业和研究性医院为首批成员,建立一个涵盖大—中—小医疗器械企业和研究型医院的多级培养平台。该平台为研究生提供产业化、工程化的培养、培训条件以及进行产业导师的人才储备,旨在为非学术型研究生提供涵盖临床应用、基础科研、产品开发、产业生产的全链条培养系统。平台初期以本团队现有合作医疗器械企业和研究型医院为主,逐渐扩展到生物、材料等相关企业,最终建成涵盖多专业、多学科、多方向的综合性产业研究生培养平台。解决高校工程硕博士专业学位研究生培养中缺乏临床导向、产业对接的问题,并解决小型企业初期研发能力缺乏、中型企业研发团队发展以及大型企业研发人才技术储备迭代的问题;同时能够充分交叉融合临床医院、生产企业和科研高校,形成优势互补的专业研究生培养平台。通过平台的建设实施以解决工程硕博士专业学位研究生实践环节方面培养机制不尽完善这一问题。

2 开设产业和实习课程

工程硕博士专业学位研究生的培养更注重实践性、应用性,旨在培养其工程实践创新能力和解决实际工程问题的能力。因此,针对工程硕博士专业学位研究生培养开展设置专门的课程体系是很有必要的。此类课程主要涵盖相关企业的研发流程、生产工艺以及研发管理,并逐步推进实习课程在企业、产业第一线进行,在保证安全的前提下,由平台企业提供实习岗位,逐步改善目前大量实习课程停留在参观的问题,真正深入到企业、产业的运行流程中去,最终建立以专业学习为理论基础,产业学习为实践应用的产业化、专业化实习课程。课程成绩评价结合理论学习和产业实操,并逐步增大产业实操的比重。

3 合作设立研究生培养科研项目

结合本团队的研究方向以及专业特点,与医疗器械企业合作设立专业研究生的科研项目,此类项目重点关注企业在实际研发、生产中遇到的关键问题、困难,由企业发布,或直接与学校、科研团队以及专家老师进行沟通联系,对问题进行分析,并提出解决方案,最终由双方进行确定项目细节;项目可由医院充分参与,基于临床应用提供项目思路。此类科研项目重点由工程硕博士专业学位研究生参与,由企业提供资金、主要科研场所等条件,由学校导师、产业导师联合指导,充分将本团队、学校的科研优势与企业的专业化、产业化体系进行结合,辅以产业临床导师的指导,推进项目的进行。未来甚至可由专业研究生独立负责,以最终解决企业问题为核心评价标准,将专利作为考核指标,发表论文、申报奖项作为评价补充,综合评价科研项目的完成成果。

4 成立产业临床导师团队

从合作企业及医院中选择优秀的一线研发人员、产业技术工程师以及临床医生,聘任为工程硕博士专业学位研究生的产业导师,成立产业导师团队。导师团队不仅包括企业的产业工程导师,还包括研究型医院的产业临床导师。产业工程导师主要负责研究生的产业化、专业化培养,并对研究生的学习、实践情况进行评价;产业临床导师为研究生提供基于临床需求的相关课程讲授,使研究生充分了解医疗器械在临床中的应用以及临床中的重大需求和存在的问题。产业导师定期到学校进行临床、专业、产业化的课程讲授,扩展专业研究生的产业化认识。学校学术导师与产业导师协同合作,针对目前依然存在的工程硕博士专业学位研究生教育与实际产业脱节的问题,使其聚焦在临床应用、产业研发、生产过程中,培养基于临床应用背景的产业化、专业化研发思维、生产质量控制意识,真正培养针对行业研发、生产的工程硕博士专业学位研究生。产业导师要充分参与工程类专业学位研究生培养的全过程,包括指导研究生的论文撰写、课题研究和毕业答辩等工作,与学术导师分工协作、发挥优势、交叉互补,形成专业研究生学习生涯的全程双导师培养制度。

5 建设产教融合培养基地

分别与合作企业建立专业研究生的产教融合培养基地,每年定期多次分批组织医工交叉专业学位研究生到企业进行学习、实习,增加专业研究生到企业的时间,真正实现专业研究生对产业化的学习和理解。培养基地为学校提供专业研究生的实践条件,同时可优先获取学校、科研团队的技术支持。该基地将相关研究型医院纳入其中,充分发挥医院、产业临床导师的作用,将基地打造成为企业未来研发人才的培养孵化器,切实将培养基地纳入企业架构,参与企业项目研发。通过此举改善工程类研究生实践基地建设薄弱这一问题。

6 建立科学的评价体系

多元化的考核形式能使工程硕博士专业学位研究生跳出论文考核的单一模式,通过项目管理、产品开发、调研报告等方式能提升非学术型研究生工程实践创新能力。因此,提出并践行与社会实践相关性高的非毕业论文考核形式非常重要。针对专业研究生立足应用、服务产业化的培养目的,建立专业研究生的评价体系,综合考量研究生对实际应用、临床背景、产业特点的了解,以能够解决实际问题为核心,提升专利申请在评价体系中的比重,以论文发表、奖励申报作为参考辅助,由校企共同参与,学术导师和产业导师双评价的模式来对研究生进行考评。以解决研究生培养评价标准单一这一问题。由企业出资设立专业研究生实践奖学金,用以鼓励、表彰在产业化学习中表现优异、取得成果的优秀专业硕博士。

三. 专业学位研究生“产—教—医三位一体”培养模式的实践与创新

本团队以北京科技大学生物医用材料方向专业学位研究生培养为例,提出了专业学位研究生“产—教—医三位一体”培养模式的具体实施方案,并总结了取得的初步成效。

一 实践经验

首先,建立了多级培养平台。团队将北京某知名科技集团有限公司作为大型企业试点企业联合培养基地,以北京某科技有限公司和某医疗科技公司作为中小型企业的试点企业联合培养基地,结合多所三甲医院为实验平台,与学校开展专业研究生联合培养模式。其中,针对工程硕士研究生,参考山东理工大学提出的培养模式[19],开展“1+0.5+0.5+1”培养。即在学校学习1年的理论课程,以满足研究生培养方案要求。然后,去大型企业联合培养基地实习半年,学习大型企业先进技术;再去中小型企业基地实习半年,参与企业相关课题研究。最后1年回到学校撰写论文,完成答辩。针对工程博士研究生,开展“1+1+1+1”的培养模式。前后两个1年与工程硕士一样,中间两个1年指的是分别在大型企业和中小型企业联合培养基地实习1年。研究生毕业后均可选择留在企业工作。此外,团队与合作企业北京某科技有限公司签订协议设立了研究生联合培养科研项目,每年企业投入专项经费,用于支持研究生进行相关的科研工作。

团队与多家企业、医院合作,进行了多个产品的产业转化,共同申报并承担了多项国家级和省部级项目,转让专利10项以上,共同申报专利多项,共同发表学术论文多篇,联合培养硕士研究生11人以上,博士研究生7人以上。团队中多名研究生通过医工交叉平台进行科研和工程训练,提升了其融贯医工、技术创新等能力,成为一批医疗器械企业的骨干力量。

其次,改革了课程体系。团队进行了如下课程体系改革:一是邀请企业参与工程硕博士专业学位研究生课程体系的建设。学生在选择选修课时,邀请企业和医院为其提供建议,让产业工程导师和产业临床导师审核其课程选修表。二是校内开设的选修课,适当邀请企业和医院专家进行授课;本团队针对研究生开设的《生物材料导论》课程,每学期邀请北京某知名科技集团有限公司、北京某科技有限公司等企业的工程专家以及多所三甲医院临床专家进行授课;此外,还定期邀请企业专家和临床专家来校开设讲座、报告等。三是在第一年在校学习期间,联合企业和医院开设实习课程,安排研究生在寒暑假期间进入企业或医院实习,提前学习了解企业先进技术及临床实际需求。

再次,建立了产业导师团队。团队在试点企业和医院中选拔企业专业人员和临床专家,组成产业导师团队。先由企业自由推荐,再由学校同行专家选出合格的企业专家进入产业导师团队,并给企业专家颁发聘用证书。一名研究生的导师由学术导师与产业导师共同组成,两类导师分别给予研究生理论和实践指导,以提高研究生综合创新能力,并依市场需求开展创新研究。

最后,重建了评价体系。团队鼓励研究生积极参与实践研究,以调研报告、产品开发、专利、论文等多种方式评价其表现。增加论文答辩的产业背景和成果评价,如硕士或博士论文毕业答辩邀请产业导师参与,由学术导师、产业导师和医学专家共同评价打分等。联合企业设立奖学金,每年秋季学期进行评定。根据评价得分,奖励表现突出的研究生。团队中多名研究生利用医工交叉的平台进行科研和学术工程训练,获得国家奖学金以及优秀硕士生或优秀博士生的荣誉称号。一大批具备优秀工程能力和综合能力的工程类专业学位研究生在培养过程中脱颖而出,毕业后分别在纳通医疗、乐普医疗、强生医疗等优秀企业就业,成为企业及所在部门的中坚力量。

二 模式创新

一是针对医工交叉学科的特点,提出了产教融合研究生联合培养基地建设与培养模式,包括建立教学、产业、医学的培养平台和导师团队,设立产业工程课程和实习环节,完成产教融合科研项目,落实和发挥产业导师的作用和考核,为切实实现研究生分类培养提供探索和实践经验。

二是提出了建立学术—产业导师制培养模式并落地实施。针对目前存在的学校工程硕博士教育与实际产业脱节的问题,使研究生聚焦在产业研发、生产过程中,学习产业研发、生产特点,逐渐培养专业研究生的产业研发思维、生产质量控制意识,真正培养针对行业研发、生产的工程硕博士专业学位研究生。

三是提出了工程硕博士专业学位研究生培养的评价体系,以及产教融合奖学金制度,并进行实践探索。通过鼓励研究生积极参与实践研究,以调研报告、产品开发、专利、论文等多种方式评价其表现。联合企业设立奖学金,奖励表现突出的研究生。

四. 结语

随着第四次工业革命和产业机构变革的不断推进,工程硕博士专业学位研究生教育的重要性日益凸显,对高层次人才培养和科技创新提出了新的更高要求。针对医工交叉领域工程硕博士专业学位研究生培养面临的教学、科研、产业中存在的短板弱项,认为应坚持目标导向和问题导向,通过打造“产—教—医三位一体”培养平台,开设产业和实习课程,合作设立研究生培养科研项目,加强产业工程导师及产业临床导师团队建设,与合作企业建立产教融合培养基地,重构适合专业研究生特征的评价体系,设立专业奖学金制度等方式;促进产学研结合和技术创新,提高服务国家战略、解决实际问题的能力,助力交叉领域工程类专业学位研究生培养的高质量发展。这无论对探索产教医协同育人模式,还是为生物医用材料领域培养更多高层次应用型人才,都具有十分重要的意义。

-

图 1 专业学位研究生“产—教—医三位一体”培养模式与实践流程图

-

[1] 人民日报客户端. 习近平的新质生产力“公开课”[EB/OL]. (2024-03-07)[2024-03-10]. https://news.cctv.com/2024/03/07/ARTIA6pOukiB2h3osdI803MI240307.shtml. [2] 王羽. 新质生产力理论公式构建和思考[EB/OL]. (2024-02-04)[2024-02-11]. http://www.cnaja.com/hyyw/898.html. [3] 张建斌,屠远,臧爱琴. 产教融合促进工程硕士培养质量提升的探索与实践——以江苏理工学院为例[J]. 江苏理工学院学报,2020,26(2):112-119. [4] 国务院学位委员会办公室. 关于转发《关于制订工程类硕士专业学位研究生培养方案的指导意见》及说明的通知[EB/OL]. (2018-05-04) [2024-04-09]. http://www.moe.gov.cn/s78/A22/tongzhi/201805/t20180511_335692.html. [5] 于桐,尚新生,何志巍. 我国工程博士教育存在的问题及改革建议[J]. 科技文化,2023(20):1-8. [6] 范青青. 我国工程博士培养问题及对策研究[D]. 上海:华东理工大学,2021. [7] 王思涵. 医工交叉研究生培养模式研究[D]. 上海:华东理工大学,2021. [8] 马璐,乔钢,张海刚,等. 产教融合背景下专业学位研究生创新创业能力培养研究——以哈尔滨工程大学水声工程学院为例[J]. 高等学刊,2022(30):58-66. [9] 李永涛,王荣军,魏战勇,等. 产教融合培养兽医专业学位研究生的模式创新与改革实践——以河南农业大学兽医硕士培养为例[J]. 养殖与饲料,2022(11):16-20. [10] 马永红,刘润泽,于苗苗. 我国产教融合培养专业学位研究生:内涵,类型及发展状况[J]. 学位与研究生教育,2021(7):12-18. [11] 王旭峰,汪少芸. 产教融合食品工程类专业学位研究生培养模式的改革与实践[J]. 福建轻纺,2022(8):54-57. [12] 代智慧,杨尊昊,陈洪波. 全日制工程硕士培养的探索[J]. 中国林业教育,2013,31(4):24-27. doi: 10.3969/j.issn.1001-7232.2013.04.007 [13] 苑金婷. 我国专业学位硕士研究生教育发展战略研究[D]. 秦皇岛:燕山大学,2023. [14] STERNBERG R J. Beyond IQ:A triarchic theory of human intelligence [M]. Cambridge:Cambridge University Press,1984. [15] STERNBERG R J. The Nature of Creativity [M]. Cambridge: Cambridge University Press,1988. [16] 郑裕东,孙建林,李磊,等. “三位一体”大学生创新能力培养研究与实践[J]. 高等理科教育,2014(2):40-43. [17] 叶飞,王海鸥,李艳艳. “新工科”背景下实验教学中项目教学法的核心要素[J]. 北京科技大学学报(社会科学版),2024,40(4):47-55. doi: 10.19979/j.cnki.issn10082689.2023120039. [18] 尹升华,李希雯,刘洋. “新工科”视域下一流本科专业建设的导师制推动研究[J]. 北京科技大学学报(社会科学版),2023,39(2):164-173. [19] 王相友,朱继英,许英超,等. 基于产教融合的欠发达地区中小企业研究生联合培养基地建设——以山东希成农业机械科技有限公司研究生工作站为例[J]. 创新创业理论研究与实践,2020(21):163-165. -

下载:

下载:

下载:

下载: