A Study of Projection in Ideational Grammatical Metaphor in BA Dissertation — Taking the Chapter of Literature Review as an Example

-

摘要: 目前学界对学位论文语篇的探讨多集中在研究生学位论文,本科毕业论文写作的研究成果相对较为匮乏,其中对文献综述中投射语言的隐喻性实现方式也未引起足够的重视。由此,文章以系统功能语言学的语法隐喻为理论依据,对广东省某高校英语专业学生在毕业论文文献综述章节中使用投射语言的主观倾向性进行了问卷调查,同时也对英语专业学生在本科毕业论文中投射语言表述的概念隐喻运作能力进行了分析。研究结果显示,无论从主观倾向性或实际使用情况来看,非隐喻式句构远多于隐喻式句构。此外,从主观倾向性来看,英语专业学生认为自己使用的投射句构比较多样;但从实际使用情况来看,在本科毕业论文中投射句构的使用相对单一。从本科毕业论文语料的分析可见,学生倾向于使用以人称作为投射小句的主语,并较多使用言语或心理过程的显性投射动词,这与母语为英语的本科生的使用习惯具有较大的偏差。基于此,文章探讨了大学生投射语言表述的概念隐喻运作能力较弱的整体性倾向问题及其对策。Abstract: Previous studies on dissertations are mainly done on the Master’s level or the Ph.D. level, and not much research has been focused on the BA dissertations, not to mention the examination of ideational grammatical metaphor in BA dissertations. Hence, guided by the theory of grammatical metaphor in Systemic Functional Grammar, this study is carried out to look into projection used by English majors in the literature review of their BA dissertations. A questionnaire is designed to investigate students’ preference in using projection language in the literature review. It shows that students have an inclination to use projection structures that are not grammatically metaphorical instead of projection structures that are grammatically metaphorical. Results of the questionnaire show that students have the awareness to diversify the use of projections structures in the literature review, but from the analysis of their actual writing, we find that their use of projection structures is monotonous. Moreover, they tend to use the projection structure which begins with the authors’ surnames, and most of the projection verbs used by them are the ones in verbal processes and mental processes. This way of projection use diverges from that of the undergraduates who are native English speakers. Based on these findings, the main problems in students’ use of projection especially the use of ideational grammatical metaphors, are discussed and related suggestions are put forward.

-

Key words:

- BA dissertation /

- literature review /

- projection /

- ideational grammatical metaphor

-

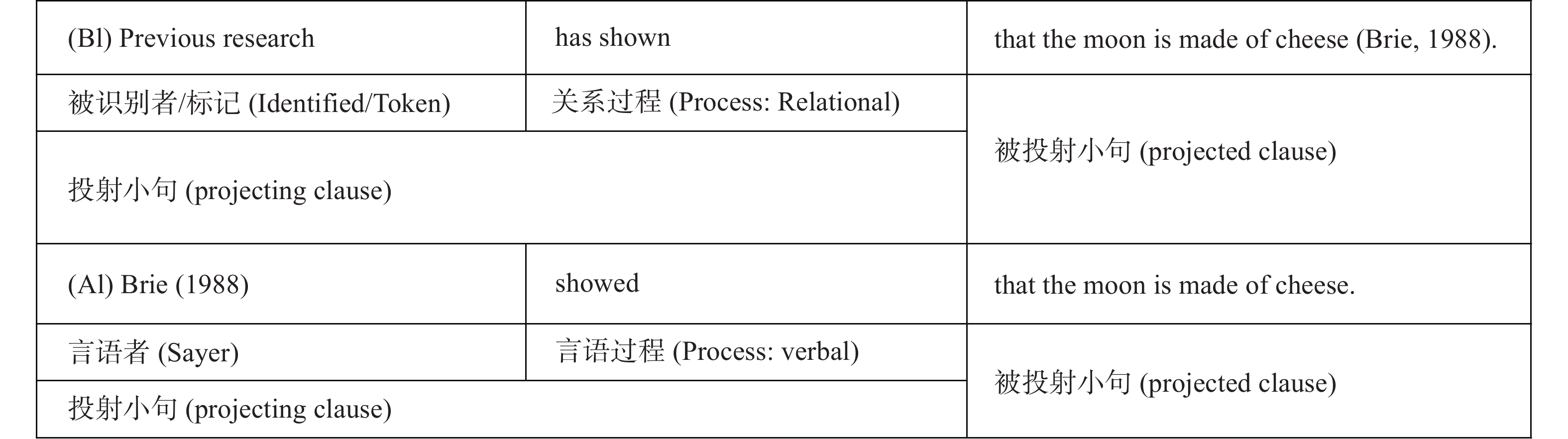

图 1 投射小句的概念隐喻句构并列分析法

图 2 投射句构类型选择主观倾向性分布图

注:“>很有可能”指的是学生在回答问卷时认为自己“非常可能”或“很有可能”选择非隐喻式句构(或隐喻式句构)中3种或以上句构细分类型;“<很有可能”指的是学生在回答问卷时认为自己“比较可能”“不太可能”或“极不可能” 选择非隐喻式句构(或隐喻式句构)中3种或以上句构细分类型。

图 3 非隐喻式和隐喻式句构类型选择主观倾向性分布图

注:“主观倾向性明显”指的是学生在回答问卷时选择“非常可能”或“很有可能”选项;“主观倾向性不明显”指的是学生在回答问卷时选择“比较可能”“不太可能”或“极不可能”选项。

表 1 完整结构与不完整结构类型和例句表

句构类型 编码 例句 完整结构 A1 Brie (1988) showed that the moon is made of cheese. A2 The moon’s cheesy composition was established by Brie (1988). A3 Brie’s theory (1988) claims that the moon is made of cheese. A4 Brie’s (1988) theory of lunar composition has general support. A5 According to Brie (1988), the moon is made of cheese. 不完整结构 B1 Previous research has shown that the moon is made of cheese (Brie, 1988). B2 It has been shown that the moon is made of cheese (Brie, 1988). B3 It has been established that the moon is made of cheese.1-3 B4 The moon is probably made of cheese (Brie, 1988). B5 The moon may be made of cheese.1-3 B6 The moon is made of cheese (but cf.Rock.1989). 表 2 投射句构类型分析结果概览

投射句构 频次 百分比/% 非隐喻式(A1~A5) 1 335 60 隐喻式(B1~B6) 890 40 总计 2 225 100 表 3 本科毕业论文中非隐喻式和隐喻式类型选择频率

投射句构 选择类型 频次 百分比/% 非隐喻式(A) A1 1 103 49.6 A2 62 2.8 A3 25 1.1 A4 46 2.1 A5 99 4.4 隐喻式(B) B1 46 2.1 B2 10 0.4 B3 3 0.1 B4 822 36.9 B5 9 0.4 B6 0 0 表 4 本科生毕业论文中高频句构例句

句构类型 描述 语料例句 非隐

喻式A1 言语者/思维者做主语 (1)Matthiessen (2007) points out that the images can be projected by words and words can also be projected by images. A5 言语者/思维者为介词短语的成分 (2)According to Halliday & Matthiessen (2004: 363), projection is “a kind of logical-semantic relationship between clauses in the clause complex”. 隐喻式 B4 无投射小句,投射信号置于文中夹注括号内

或脚注或尾注中(3)National identity is an important national consciousness and an essential link to maintain the existence and development of a country (Guo 2012). 表 5 不同研究方向论文中非隐喻式句构和隐喻式句构频率对比

研究方向 非隐喻式句构 隐喻式句构 频次 百分比/% 频次 百分比/% 文学 311 66.7 155 33.3 语言学 724 57.2 541 42.8 翻译研究 254 70.9 104 29.1 跨文化研究 46 33.8 90 66.2 表 6 不同研究方向论文中非隐喻式句构使用分布表

句构类型 A1 A2 A3 A4 A5 频次 百分比/% 频次 百分比/% 频次 百分比/% 频次 百分比/% 频次 百分比/% 文学 266 85.5 6 1.9 6 1.9 10 3.2 23 7.4 语言学 612 84.5 30 4.1 10 1.4 24 3.3 48 6.6 翻译研究 196 77.2 19 7.5 7 2.8 12 4.7 20 7.9 跨文化研究 29 63.0 7 15.2 2 4.3 0 0.0 8 17.4 表 7 不同研究方向论文中隐喻式句构使用分布表

句构类型 B1 B2 B3 B4 B5 频次 百分比/% 频次 百分比/% 频次 百分比/% 频次 百分比/% 频次 百分比/% 文学 11 7.1 7 4.5 0 0.0 135 87.1 2 1.3 语言学 29 5.4 3 0.6 0 0.0 504 93.2 5 0.9 翻译研究 0 0.0 0 0.0 3 2.9 99 95.2 2 1.9 跨文化研究 6 6.7 0 0.0 0 0.0 84 93.3 0 0.0 注:学生使用投射句构B6的频次为0(详见表4),因此与句构B6相关的数据未在表7和表8中呈现。 -

[1] HALLIDAY M A K. An Introduction to Functional Grammar [M]. London: Arnold, 1994. [2] 曾蕾, 梁红艳. 英汉投射语言对比研究[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2019. [3] SWALES J M. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. [4] THOMPSON G. Repotting [M]. Beijing: Foreign Language Press, 2000. [5] THOMPSON G & YE Y. Evaluation in the reporting verbs used in academic papers[J]. Applied Linguistics, 1991, 12(4):365-382. doi: 10.1093/applin/12.4.365 [6] 李战子. 学术话语中认知型情态的多重人际意义[J]. 外语教学与研究,2001(5):353-358,399-400. doi: 10.3969/j.issn.1000-0429.2001.05.006 [7] 黄小苹. 学术论文中模糊限制语的语篇语用分析[J]. 四川外语学院学报,2002(4):85-88. [8] 唐丽萍. 学术书评语类结构的评价分析[J]. 外国语(上海外国语大学学报),2004(3):35-43. [9] 唐青叶. 学术语篇中的转述现象[J]. 外语与外语教学,2004(2):3-6. doi: 10.3969/j.issn.1004-6038.2004.02.002 [10] 杨阳. 英汉科技论文中介入资源运用的对比研究[J]. 北京科技大学学报(社会科学版),2019,35(6):34-41. [11] 姜峰. 基于多维分析的学术语篇语体特征的历时考察[J]. 外语教学与研究,2020,52(5):663-673,798. [12] 张云仙,吴学东,姜禾娇. 关于博士学位论文质量的几点思考[J]. 北京科技大学学报 (社会科学版),2005(S1):45-48. [13] 何晔. 文献综述结构图式−以学位论文为例[J]. 中国外语,2015,12(1):82-89. [14] 陈朗,董路. 翻译专业硕士文献综述类论文路径新索[J]. 江西师范大学学报(哲学社会科学版),2020,53(4):137-144. [15] KWAN B S C. The schematic structure of literature re-views in doctoral theses of applied linguistics[J]. English for Specific Purposes, 2006, 25(1):30-55. doi: 10.1016/j.esp.2005.06.001 [16] 陈明芳. 博士论文文献综述语篇建构的互动视角[J]. 四川外语学院学报,2008,24(6):45-50. [17] 雷蕾. 中国英语学习者学术写作句法复杂度研究[J]. 解放军外国语学院学报,2017,40(5):1-10,159. [18] 周惠,刘永兵. 二语学术写作中语义概括性的发展特征研究[J]. 外语界,2019(3):32-40. [19] 陈浩,文秋芳. 基于“产出导向法”的学术英语写作名词化教学研究−以促成教学环节为例[J]. 外语教育研究前沿,2020,3(1):15-23,86-87. [20] 娄宝翠,邱梦瑶. 学习者英语学术写作报道据素使用特征研究[J]. 外语研究,2020,37(6):67-73. [21] HALLIDAY M A K & MATTHIESSEN C M I M. An Introduction to Functional Grammar (3rd ed.) [M]. London: Arnold, 2004. [22] HALLIDAY M A K & MATTHIESSEN C M I M. An Introduction to Functional Grammar (4th ed.) [M]. Abingdon: Routledge, 2014. [23] MARTIN J R. English Text: System and Structure [M]. Amsterdam: Benjamins, 1992. [24] THOMPSON G. Introducing Functional Grammar[M]. London: Arnold, 1996. [25] 胡壮麟. 认知隐喻学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2004. [26] 武姜生. 大学生英语学术写作中引述句的主语特征[J]. 中国外语,2010,7(2):27-32. doi: 10.3969/j.issn.1672-9382.2010.02.006 [27] 毛明勇,桑红艳. 人际意义视阈下新媒体语篇图文关系探究−以微信公众号China Daily文章为例[J]. 北京科技大学学报(社会科学版),2021,37(2):147-153. [28] HYLAND K & TSE P. Hooking the reader: A corpus study of evaluative that in abstracts[J]. English for Specific Purposes, 2005, 24(2):123-139. doi: 10.1016/j.esp.2004.02.002 [29] HYLAND K. Genre and academic writing in the disciplines[J]. Language Teaching, 2008, 41(4):543-562. doi: 10.1017/S0261444808005235 [30] HYLAND K. Authority and invisibility: Authorial identity in academic writing[J]. Journal of Pragmatics, 2002, 34(8):1091-1112. doi: 10.1016/S0378-2166(02)00035-8 [31] CHARLES M. The construction of stance in reporting clauses: A cross-disciplinary study of thesis[J]. Applied Linguistics, 2006, 27(3):492-518. doi: 10.1093/applin/aml021 [32] 熊学亮,刘东虹. 英语学习中语法隐喻的迁移[J]. 外语教学与研究,2005(2):100-105,160. doi: 10.3969/j.issn.1000-0429.2005.02.003 [33] 赵晶,何中清. 跨语认知映射视角下新时代中国特色政治隐喻的英译研究[J]. 北京科技大学学报(社会科学版),2021,37(5):518-525. [34] 张贤,王勇. 企业公开致歉信的语类结构及语义特征[J]. 北京科技大学学报(社会科学版),2020,36(2):19-28. -

下载:

下载: